2024.12.31

網戸を外している間全開丸見えな我が家。

網戸を外している間全開丸見えな我が家。

玄関ドアの内側。家を出る時に蹴とばしてしまっているのですね。

玄関ドアの内側。家を出る時に蹴とばしてしまっているのですね。

全部葉が落ちてしまったソロの木。よく見ると新芽が出ているのでした。

全部葉が落ちてしまったソロの木。よく見ると新芽が出ているのでした。

もみじの根元。葉が落ちたということは、落ち葉拾いをしなくてはいけません。45Lのごみ袋がすぐいっぱいになりました。

もみじの根元。葉が落ちたということは、落ち葉拾いをしなくてはいけません。45Lのごみ袋がすぐいっぱいになりました。

大掃除が終わりきれいになった愛しき我が家。お隣のお家が売り出されているので、来年この光景が変わるかもしれませんね。

大掃除が終わりきれいになった愛しき我が家。お隣のお家が売り出されているので、来年この光景が変わるかもしれませんね。

今年の我が家の年越し準備の分担は、私とチイが買い出しへ、ダイスケさんが大掃除をしてくれました。

12月にオープンハウスがあったので、キッチン周りのお掃除は終えていましたから普通のお掃除で済むので、

お風呂、洗面所、トイレ、玄関、お庭は私の担当、網戸を外して洗う、窓と床を拭くことをダイスケさんがやってくれました。(子供たちには自分の部屋をもう少しどうにかしてくれとお願いしました。笑)

我が家の網戸、窓枠から外すとき、上部の固定をドライバーを使って緩めてから外すタイプ。マンションの時のようにカチッとスライドさせて外せるだけだと楽なのですが、そうではないので、脚立を使ってダイスケさんだから届く位置なのです。

うーん、お家づくりの時お掃除する時の方法までは考えていないポイントでした。年を重ねて手が届かなくなったときはどうしたらいいのかな、と考えておかないといけませんね。

外した網戸の枚数は8枚。玄関から外に出して、草目地になった竿地の場所で、バケツとジョウロを使って水洗いです。昨年までは中性洗剤を使っていましたが、今年から草目地になったので、洗剤を使って土に影響があってはいけませんから水洗いに変えました。ダイスケさんがうまくやってくれましたのでそれでも十分汚れは落ちました。2階から壁にぶつけないように外に運ぶだけでも大変ですから、とても助かりました。

玄関の壁やドアは米松で、硬く絞った雑巾で水拭きをしました。普段工房では嗅ぎなれない木のいい匂いと雑巾は明るい茶色に汚れが付きます。気持ちがいいなと思いました。

お家づくりの時、見た目や質感などで選んでいたと思うのですが、自然素材はこうしてお掃除をしている時にも心地よさを与えてくれるのかと、今さらながらに感じました。

玄関ドアの下側は黒い汚れが付いていました。蹴とばしてはいないつもりでいましたが、暮らしの中で当たってしまっていたのですね。

玄関ドアを開けっぱなしにできる季節に石鹸で洗ってこの汚れを落とせるか、やってみようと思います。

そんな我が家の大掃除なのでした。

2024.12.31

今年の一年も良いことやそうではないことや大変だったことやうれしかったこと、一喜一憂の日々でした。良いことばかりだったら、今こうしていられることを軽んじて思えてしまうでしょうから、山あり谷ありの日々が一番素直です。

そして、今年も多くの出会いがありました。

もちろんお久しぶりにお声掛けくださった方々もいらっしゃって、こうした出会いがあってやはり今こうしていられるのだと実感しております。特にうれしいのは湘南地域のビルダーさんからオーダーキッチンをご依頼頂く機会がふえてきたこと。自分たちの暮らしている町の近くから声が掛かるというのは何というかきちんと私たちを見てくれているようでとてもうれしいことです。

そして、出会いもあれば別れもあります。

淋しいことですがタケイシさんが今年いっぱいでこの工房を出ていくことになりました。良い部分もそうではない部分もすべて彼女らしさで、この先彼女だったらこういうことができたかもしれない、なんてふと思い起こしたりするのですが、一度自分をきちんと見つめ直す機会を持つことにしたのです。

「また、良い報告ができるように頑張ります。」

はい、良い報告を聞かせてもらえるのを待っていますよ。

私は、漠然と、この工房では女性が活躍できる場所を作りたいって思っていたようです。タケイシさんがここに来てくれてそれが何となく明確になっていったように思えます。

心地よい室内空間を想像する時、やはり女性の思いのほうが男性の思いよりも強いように思えます。もちろん、アキコの助言は私の大きな助けになっていますが、私とアキコの持つ思いを外から見てくれる人、新しい風を吹かせてくれる人がいてほしいなって思うようになったのです。

彼女がこれから何を吸収して自分自身を表現していくだろうね。

また顔を見せてくれるのを楽しみにしています。

来年も年が明けて早々慌ただしくなりそうな気配です。

風は冷たいですがそれでも朝焼けは美しいし、夜はふんわりした狸を時折自転車道で見かけます。この前の狸は南の空を眺めていたなあ。アイも変わらずふんわりしていて、寒いのに相変わらず朝帰りの毎日。

変わることもあれば変わらないこともある日々なのです。

2024.12.29

年末年始の天気予報を確認すると、雨はしばらく降らないらしい。窓を拭いたりはどの日でも大丈夫そうだなと考えていたら、次女チイが秋葉原に行くと言う。なぜ秋葉原なのかを聞くと、「アイカツ」のゲーム機が復活してそれでプレイができるチャンスなのだと言う。

もともとこのゲームとチイの出会いを作ったのは私。

姉ハルのダンス教室がAEONのカルチャースクール内にあって、それに通うのに付き合うご褒美におもちゃコーナーにあるこのゲーム機で遊ばせていたのでした。

幼少期に見ていたアニメが検索すればいつでも見られるようになり、懐かしく思い出してみていたら、ゲームのことを思い出してやりたくなったのだそうです。期間限定でそのゲーム機が復活している場所が秋葉原だということでした。

そうか、ゲーム機もずっといつまでもできるわけではなかったのですね。自分の子供たちが遊ばなくなっただけだと思っていました。そうですよね、稼働しておくだけでも電気代がかかりそうですものね。

実は今まで秋葉原へ行ったことがなかったのです、私。この機を逃すと多分一生行くことはないと思いまして、ついていくことにしました。

改札を出る時から大きな画面に囲まれて圧倒されました。外国の人たちがみんな携帯で撮影していましたが、その気持ちがよくわかりました。

その場所に行き、何かグッズを購入するとそのゲーム機で遊べる整理券がもらえるというシステム。

その整理券の時間まで待って、遊べる時間は10分間。私も懐かしく、少し離れた後ろから見ていようかなと思っていたら、

ゲームしている様子を動画で撮ってほしいというチイ。はいはいと言われるままにしようとしていると、そのゲーム機は2台あって、お隣の娘さんに付き添ってきたお父さんと思われる人が同じポーズで隣に居ました。(笑)

ゲーム機で遊んだ後は、メイドカフェに行くという。その発祥となった「キュアメイドカフェ」に行きました。メイドカフェというのでどんなものかドキドキしていましたが、モノトーンのロングスカートの制服で、普通の喫茶店のように思えるところでした。何か注文すると、膝を曲げて挨拶する様子がかわいらしかったです。こういう場所なら来やすいかなと思いました。

我が家の目的はゲーム機でしたが、街にはたくさんの人たちがいました。たくさんのお店が集まっていましたから、皆さんそれぞれの目的は何だったのかなと興味がありますね。

帰宅した後は、家族そろって夕ご飯が食べられるとわかり、お家で焼肉をすることになりました。

(大学生になってからハルはほとんどお家に居ませんので。)

吹き抜けがある我が家。2階のお部屋のドアを閉めて、キッチンの換気扇を強で回し続けながらキッチンでダイスケさんが焼くのを取り行くスタイル。

先日キッチンの打ち合わせにいらしてくださったIさんが、吹き抜けにした時のキッチンの匂いがどこまで広がるのか、天井の換気扇は必要なのかを気にされていました。

天井の換気扇は使ったことがないのでわかりませんが、窓を開けられれば必要ないのではないかと思います。換気にかかる時間は短縮できるとは思いますが、自分たちで手の届かない場所の設備はもしもの時に管理が大変になりますので、そのあたりも考える必要が出てきます。悩ましいですよね。

そんな冬休みならではの一日を過ごさせていただいたのでした。

2024.12.27

自分が働いた場所をきれいにして、みんなで仕事のことを振り返りながら同じテーブルであったかいカレーを食べたら、1年間色々あったけど、無事みんなで年の瀬をこうして迎えられてよかったねと思えるかな、と始めた年末の恒例行事「みんなでカレーを食べる会」。

(カツは、倉見駅前商店街斉藤精肉店さんの美味しいカツです!)

昨年はどんなことを書いてたかしらとブログを振り返ると、早速失敗をしていたことに気づきました‥。

カツにカレーをかけるかかけないかで毎回話になるから、お皿を別にしていたのに、また今年一緒によそってしまいました!

(そして今頃気づいてしまい、スタッフのみんなごめんなさい。)

来年こそ、時間と用事を済ませることを優先するあまり、人に対する配慮が欠けてしまうことがないように気をつけていきたいと思います‥。

でも、みんな美味しいと言って食べてくれておかわりしてくれていたのでよかったのでした。

(スタッフのみんなでカレーを準備している動画が気になる方はInstagramの投稿をご覧くださいね。)

明日12月28日から1月6日までフリーハンドイマイは工房・ショールーム共に年末年始の休業をいただきます。

皆様、本年も大変お世話になりました。

来年もよろしくお願い致します。

どうぞ良いお年をお迎えください。

2枚目の夕焼けの写真は、ショールーム入り口から見える富士山。仕事納めの今日も美しかったのでした。

2024.12.26

年明けから大変慌ただしくなりそうで、私はもう頭がふわふわしている。

元々はこの年の暮れから動き出す予定が思いがけず後ろにずれ込んでしまっているというお話がいくつか立て込んできていて、それがいつ動き出すのかあちらを見つつ、こちらを見つつ、今の仕事を見つつ、とやっていたらもうふわふわしてしまうのだ。

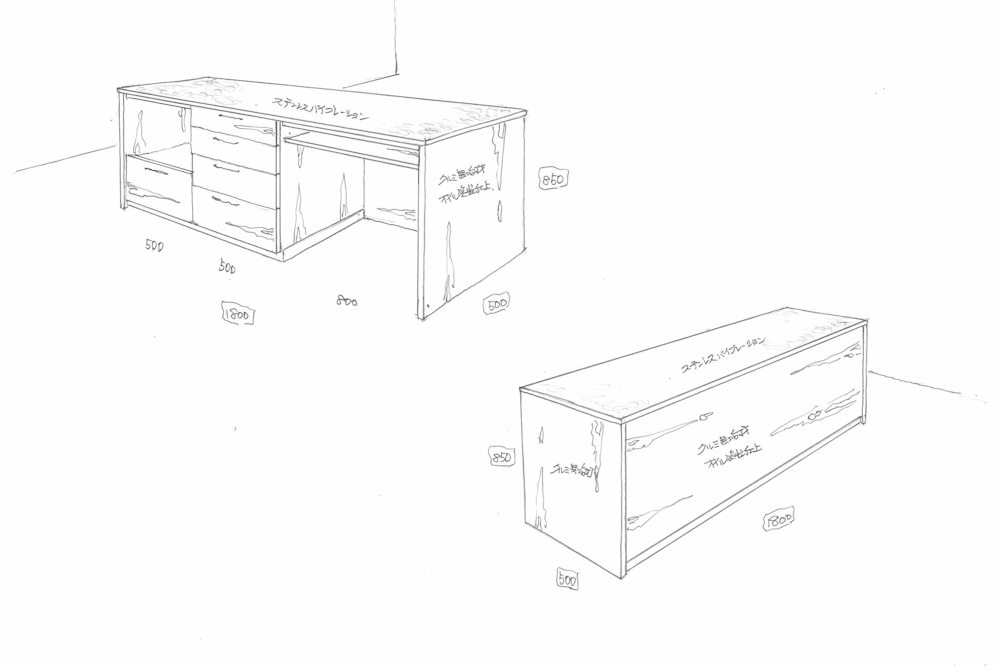

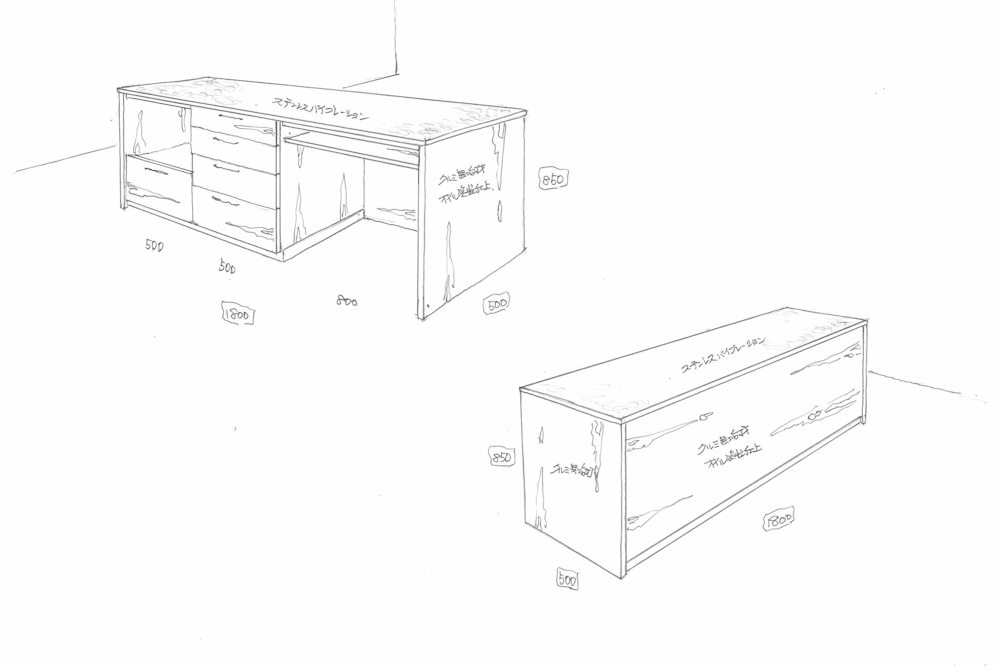

そのようなわけで、ちょっと気が早いのですが、来年の3月後半に納品する予定のブラックウォールナットを使ったIさんのキッチンをワタナベ君とタケイシさんが進めてくれています。

私がやはり来年の初春に納品予定のFさんのキッチンの相談に浦和まで出かけている間にここまで進んでおりました。

こうしていろいろとお声掛け頂けるのは大変ありがたいことで、こうして無事に年越しを迎えることができそうでうれしく思っております。

2024.12.26

「冬休みに入ったら出かけたい場所がある。」と次女チイ。

いいよ、行こう行こう。普段無口な彼女、彼女から声をかけられたら行かないと次の機会があるかはわからないので。

行った場所は、横浜、関内。今純喫茶に惹かれているということで、「コーヒー大学院」へ。

昭和レトロブームだそうで、予約を取らないといけないということで、彼女が全部手配してくれました。「横浜ならまだ行けるわ。」という母も誘って3人お出かけしてきました。

1974年からあるというこの喫茶店。シャンデリア、大理石、デコラティブな家具、装飾された鏡、店員さんはモノトーンの制服でネクタイをされている、タイムスリップしたかのようなすてきな空間でした。母も「あら、なんだか懐かしい感じ。」と話していました。

お食事もコーヒーもおいしかったです。非日常を楽しめるすてきな空間でした。

ちょうど今Aさんというお客様からお預かりしてる石のテーブルがとても似ていて驚きました。種類はオニキスなのでしょうか。Aさんは、お父様から譲り受けたとお話しされていました。石材メーカーさんに問い合わせたところ、とても高価で貴重な石ということでしたので、お店で50年間大切に使われてきたことがわかりますね。お仕事の内容とプライベートでのことが不意に繋がると面白いですよね。

その後は海沿いを散策しました。途中横浜県庁の外壁のタイルの色合いがとてもすてきで写真を撮らせていただきました。

こういう建物が、住んでいる町にもっと多くあったらいいのにと思ってしまいますが、そうなったら、市民税が上がってしまうのでしょうか…。

久しぶりに横浜の海を見ましたが、いつ来ても気持ちのいい場所ですね。父もよく連れてきてくれた場所ですので、母と思い出話をしながら歩くことができました。

チイのリクエストに応えるつもりでついて来たはずなのに、自分も十分楽しんでいました。

人のお誘いに乗り気になるまで時間がかかるようになってしまいましたが、こういう経験が身を軽くしてくれます。チイに感謝しなくてはいけませんね。すてきな時間をありがとう。

2024.12.24

クリスマスイブの今日は、大山にお詣りに向かう途中にご新居を建築中のKさんのところに、キッチンカウンターを届けにワタナベ君とタケイシさんとで向かってもらいました。

キッチンカウンターの役割というと、もちろん家電や調理道具、食器をしまったりすることがメインになるのですが、視覚的に空間を分ける重要な役割があったりします。

Kさんの間取りの場合は、壁付けのキッチンがあって、そこからダイニングに振り向くと広い空間が続いていて、そのままでももちろん自由度高く使えるのですが、こういう形でカウンターを置くことでキッチンとダイニングのメリハリがついてかえって空間の役割がはっきりして目に見えない部屋を感じることができると思うのです。というか、その部屋で過ごす時間の持ち方が変わってくるので、簡単に言うと過ごす時間が豊かになって楽しいのですね。

その時間が持てるようになるのはもう少し先でしょうか。

ご新居での暮らしが楽しみです。

本日私は英語での会話になかなかついていけずに打ち合わせで苦笑いをしながらキッチンのお話を進めておりましたので、Kさんにお会いすることはできなかったのですが、今度あらためてその暮らしの様子を見せて頂きにお伺いしたいと思います。

私も楽しみです。

2024.12.23

丸い型が我が家の分、四角い型がお友達との分。この日は甘い香りの中での夕ご飯となりました。

丸い型が我が家の分、四角い型がお友達との分。この日は甘い香りの中での夕ご飯となりました。

ラザニア作りをチイにやってもらって、パスタ同士がくっついてしまっていたので、早めに帰宅したダイスケさんがはがして渡しているところ。あまりない機会なので撮っておきました。

ラザニア作りをチイにやってもらって、パスタ同士がくっついてしまっていたので、早めに帰宅したダイスケさんがはがして渡しているところ。あまりない機会なので撮っておきました。

今年のクリスマスは何が食べたい?とハルチイに聞いたら、ケンタッキーフライドチキンとラザニアという返事。

クリスマスにケンタッキーを食べるのは何年ぶりかな、という感じでしたので、予約をしました。

いつがみんな揃って食べられるのかしら?と確認したところ、もう年末までサークルやバイトでハルの予定が決まってしまっていて、家で夕ご飯食べるのも21日の夜、しかもサークルの後だから22時頃の帰宅ということでしたので、揃ってはいませんが、土曜日の夜がクリスマスディナーの日となりました。

金曜日の夜に「明日のうちのクリスマス分と、友達とのクリスマスパーティー分のスポンジ焼いちゃってもいい?」と準備をしてくれたハル。我が家でもそうですが、友達の間でもスイーツ担当となっているようです。

金曜日の帰宅後でしたから、夕ご飯支度と重なってしまっていました。90×2550㎝のキッチン天板の上いっぱいに材料や道具が広がっていましたが、

ハル「計量と湯煎が終わったらテーブルでやるから待ってて。」と手際よく進めてくれました。もう勝手に作って片づけてくれるので助かります。ハルも19歳ですからもう当たり前なのですが。

直径130㎝の丸テーブルのダイニングテーブルを使っていますが、キッチンを使うタイミングが重なった時、テーブルも作業スペースもひとつになりますから大きめの方が助かるなと思いました。

次女チイとは、当日の買い出しとラザニア作りを手伝ってもらいました。

チイもここ最近キッチンを使っているようです。ダイエット中で小さいお弁当箱を持って高校に通っているのですが、帰宅後お腹がすくらしく、オムライスばかり作っているようです。(だったら普通のお弁当箱を持って行けばいいのではないかとも思うのですが…。)

「ようです。」というのは、キッチンを使っている様子を見れたことはなく、生ごみ袋やガスコンロの周りの汚れや、洗い物の後を見て本人に話を聞いて知るのです。

私やハルにキッチンを使っている様子を見られると「大丈夫?」とか「気を付けてね。」とか色々言われるのできっとやり辛いのでしょう。誰もいない時に一人で使っています。でも、お料理してくれているのはうれしいですね。

メニューは、ケンタッキー・フライド・チキン・ラザニア・オイスターチャウダー(なぜか行ったスーパーでアサリが売っていなかったのです…。)とケーキ。

今回使ったボーンチャイナのお皿。結婚したての頃、お料理に自信がなかったのでABCクッキングスタジオに通っていたのです。そこで使っていたお皿を当時購入したことを思い出し、きれいすぎて普段はあまり使っていないので、この機会にとよそってみました。

チャウダーのレシピも当時のものを参考にして作り、おいしくできました。

今まで時短とか簡単レシピばかり作っていましたが、そろそろちゃんとしたレシピで作らないとこのまま人生終わってしまうのではないかと思い始めまして、ラザニアも、今まで餃子の皮の残りとかで作っていたので、今回はちゃんとラザニア用のパスタで作りました。

これからも家にあるレシピの本を見直して、ちゃんとお料理していこうと思えたのでした。

その後は、チイのリクエストでみんなでTVゲーム。数年前からやりっぱなしの「ナイトメア」をあと少しの所でクリアできていないということで、何回かやってみて無理ならネットで攻略方法を調べて、を繰り返しながらクリアすることができました。何年越しだったのでしょうか…。

謎が残るエンディングで、そしてⅡがあるということで、来年あたりにⅢも出るそうなので、気になるところです。

そうしているとハルが帰宅し、ご飯の用意と、みんなでケーキを食べる時間となりました。

レシピ検索してやってみたいビジュアルの物を選んだということでしたが、味もおいしくて、ごちそうさまでした。

(一切れは母に翌日持って行くので取り分けておきました。母もハルの手づくりスイーツを楽しみにしているようなので。)

ハルだけ時間がずれてしまいましたが、みんなで用意したメニューをおいしく食べることができて、みんなで過ごす時間を作ろうとできたことが幸せでした。

この週末は土日共に仕事の予定が入っていなかったのです。会社的にはよくないことだと思うのですが、

イマイ家的にはのんびりゆったりした気持ちで過ごすことができました。

ありがとうございました。

2024.12.21

冬のアイは良く育つ。

猫というよりもむしろ冬山だ。

幼少期に表れていた名前の由来である額の灰色の一文字の模様はとうにどこかに行ってしまい、彼はただふかふかとこんもりとした山のような丸みで私を圧倒する。

ありがたい。

2024.12.19

昨日と今日とで今年最後のキッチンの取付工事でした。

Nさんのキッチンはクルミを使ったキッチン。クルミは突板と無垢材では大きく表情が異なることが多いということで、Nさん悩みに悩んで無垢材で表面を仕上げることに。やはりとても良い表情になりましたよ。

そして、神奈川エコハウスさんの現場はいつもきれいで床や壁が気持ちよくできあがっていますので、設置工事は順調に無事終わりました。

ただ、この乾燥した時期は結構怖いので、本体の設置は無事に終わったのですが、矯正が難しい引き戸だけはまだ工房で寝かせておくことにして、引き渡し間際に取付に行くことに。全体像が見えるまではもう少しですね。

2024.12.17

洗い物を終えて、キッチンのサイドパネルに飛び散った水分を拭き取るダイスケさん。チイはテーブルでスマホを見ていますね。

キッチンの端っこぎりぎりに洗い物かごを置いているので仕方がないのですが、木のキッチンを使う上での注意点ですので、皆さんも気を付けて、水分が飛び散っていたらすぐ拭きとるようにしてくださいね。濡れたままにしてしまうとシミの原因になってしまいますので。

私たちをご存じの人々にはご周知の通り、我が家には食洗機がありませんので手洗いをしております。(収納量を優先しました。)

冬に手がすぐひび切れて手袋をして洗い物をする私の様子を見かねて、ダイスケさんが夕ご飯の後の洗い物をしてくれるようになり、とても助かっています。いつもありがとうございます。

先日お誕生日を迎えた私に、ダイスケさんから「これは君の好みなのでは。」と教えてもらったものに一目惚れして我が家にお迎えすることにしました。

鳥ちゃんのお醤油差しです。この子と怒っている子がいて悩んだのですが、

ダイスケさん「いつもキッチンで怒っている子がいるのはちょっと嫌だな。」ということで、普通の顔つきの子に。なんてキュートな。かわいい。キッチンでお料理中にいつもこの子が見られると思うと癒されます。

(オイルガードを立てている間は調理場からも見えなくなてしまうのですが、鳥ちゃんのことも油跳ねから守っていると思えばよいのです。)

やることに追われて日々時間を気にして動いていると気持ちが疲れてしまうので、ちょっとした時に、「クスッ」としたり、「なんだかなぁ。」と思う瞬間があるだけでも癒される気がします。

鳥ちゃん、キッチンから我が家を見守っててね。よろしく。

2024.12.17

私たちは12月28日土曜日から1月6日月曜日まで、年末年始のお休みをいただきます。

家具やキッチンについてのご相談・お問い合わせ・キッチンカタログの請求・木製雑貨のご注文についてのメール・お電話等のお返事に関しましても、全て1月7日火曜日から順次対応させていただきますので、ご了承ください。

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

写真は、抱っこが嫌いな猫アイちゃんを無理やりダイスケさんが抱っこして撮ったもの。

「アイちゃん」と言っても男の子です。猫を撮る時、時々、「こんな顔していたのだっけ?」と思いませんか。でもかわいい。そして、ダイスケさんがうれしそうなのでした。

2024.12.13

「素材のあじわい、町のあじわい」の我孫子のNさんの時に施工していた中野工務店さんからお声掛け頂いて今回このキッチンを作らせて頂くことになったのです。いろいろな形でこうしてご縁がつながっていくことはとてもうれしいこと。

そのようなうれしいお声掛けから約1年半が経ち、一昨日と昨日でノガミ君とヒロセ君の二人で取り付けてきたのでした。

長さ3000ミリの大きなキッチンでナラ板目の突板を使って制作しています。最近私たちが使う突板は、なるべく幅の広いもので、木目が詰まった印象のものを突板屋さんに作ってもらうことが多く、今回のTさんの印象も色みの移り変わりがきれいな表情で仕上がりました。

天板の白い養生が取れればステンレスのキリっとした表情が入ってきますので、とても美しいキッチンが現れます。楽しみです。

この日は私もこの現地から歩いて20分ほどのところにあるHさんのお宅で食器棚とテレビボードの打ち合わせ。「何かあったら立ち寄るので連絡くださいね。」と、今回制作を担当したヒロセ君に伝えておいたのですが、どうやら順調そうで、私は打ち合わせを終えたら工房に先戻り。

最近は東のあたりからお声掛け頂くことが多いのでした。

来年は平塚あたりからのお声掛けが多いのです。うれしいつながりです。

2024.12.11

先週の食器棚に続いて今回はテレビボードとデスクを設置にお伺いしてきました。

今回はどの家具もフローリングに合わせて、タモのランダム張り突板を使って制作していて、塗装の色もなるべくそれに近づけるように仕上げていったのですが、やはりオイルの調色は難しいのでした。

特に無垢材と突板では色の入りかたも違って、また、オイルもきちんと撹拌していてもロットによっては微妙に色の入り方が違う時もあったりします。タモそのものの色も取り寄せるタイミングでさまざまな色があります。

今回、Sさんからフローリングのサンプルを頂いた時は、1回目は通常通りの時間をおいて拭き取って、2回目で1回目の塗料をぬぐう感じで仕上がるだろうと思っていたのですが、実際に施工してみると思った以上に白さが際立つ印象になったのです。

そこで、いろいろと再びサンプルを作って試しながら、その上からクリアを重ねて微調整することである程度落ち着いた色に仕上げることができたのでした。

あとは素材が日焼けしていくことで白さは抜けていくので、その経年変化を楽しんでもらえるとうれしいです。

その仕上がりはSさんにたいへん喜んで頂けてひと安心。胸をなでおろしたのでした。

しかし、何年経っても家具作りに完成はないのだなあとあらためて思うのです。

2024.12.08

暮らし始めて6年目、家具屋の自宅オープンハウスが終了しました。

今回は3組のご家族がいらしてくださいました。

お家づくりはドラマチックだと思っています。

土地探し、その土地で可能なお家の形を考えてくださる設計士さんとの出会い、理想とする仕上がりを叶えてくれる工務店さん探し、その中で可能な予算と用いる材料とのバランス、全体の工期、家族のライフステージとのタイミングなど、すべての条件が重なってそのお家ができているのかと思うと、その時にしかできなかったお家と思えて愛おしく思えます。

家具やキッチンを見てもらうというよりは、自分たちのお家づくりはこういう風でしたよ、とお家全体のことをお話しする場になっていますので、興味はあったけど、今回都合が合わなかったという方はぜひ次回にご参加いただければと思います。

ご参加いただいた皆様、わざわざ我が家を見に来てくださりありがとうございました。

2024.11.07

「ゆきどまりの庭」をコンセプトにして、福原正芳さんに形を考えていただき、加賀妻工務店さんに建てていただいた我が家も丸5年が経ちました。

前回オープンハウスを開いたのは、2021年5月でしたので、3年半ぶりの開催になります。

(個別の自宅見学には応じておりましたが、けっこう久しぶりなのですね…。)

住宅街の旗竿地に立つ木造2階建ての30坪の小さなお家です。

ここ数年の間でも、プロパンガスから都市ガスに変わったり、サフランさんにお願いして、道路から玄関までのアプローチが草目地の古窯レンガ敷きに変わったり、小さいお庭に高い木が植わったり、暮らしながら変わった部分がありました。

そういうお家の姿を興味のある人たちに見ていただく機会にできたらと思っております。

イマイダイスケ 自宅のオープンハウス

日時:12月8日(日)10:00~17:00

時間:10時~11時(受付終了)、13時~14時(残1枠)、15時~16時(残1枠)、16時~17時の4回です。お話しながらご案内できたらと思っておりますので、1回につき2組の方々をご案内したいと思いますので、最大8組まで受付致します。(どなたも来て下さらなかったりして・・。)

場所:神奈川県海老名市

海老名の相模川にほど近い場所に建つ小さな2階建ての家です。旗竿地に建っているのでそれほど目立たないのですが、気持ちの良い家になりました。

現地から歩いて5分くらいのところには大きな公園がありますので、小さなお子様連れでもお散歩がてらいらして頂いても気持ち良いかと思います。(当日雨だったらごめんなさい。)

どのくらいの皆さんがいらしてくださるかはなんとも想像つかないのですが、私たちが皆さんとおしゃべりできるような時間をきちんと取りたいと思っておりますので、予約制にさせて頂きます。

そして、申し訳ございませんが現地には余分な駐車場がございません。

お車でいらして頂く皆様はお近くのコインパーキングか、公園の駐車場(日曜日は有料、17時閉場です。)をご利用いただければ幸いです。

もし、ご応募くださった方が多数の場合は時間の調整などをお願いすることがございます。

お家づくりを考えている方・オーダーキッチンを取り入れたいと思われている方・造作家具を考えている方に見ていただけたらと思っております。

今まで家具やキッチンを作らせていただいたお客様でも、我が家の興味のある方はぜひこの機会に遊びにいらしてくださいね。

お申し込みは、以下のメールアドレスからお申し込みください。

info@freehandimai.com

お名前、ご住所、メールアドレス、お電話番号、参加人数、希望時間を書いてお送り頂ければ幸いです。折り返しこちらから、空き時間や詳細な住所などをお知らせ致します。

また時期を見て開催していきますので、今回日程が合わない方も次回にご検討いただければ幸いです。

皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

2024.12.04

ここ数日、馬の博物館に出かける機会がありました。

前回、ここの収蔵棚の制作に携わらせてもらったのは6年前でしたね。ブログを見返すと今は独立して頑張っているコバヤシ君が写っているのは懐かしい。

この収蔵棚を動かすことになって数日通っていたのでした。

最初にここに来た時はまだ私が入社前で、父の手伝いできていた時かなあ。そうなるともう30年以上も前のことだ。あの当時の収蔵棚は大工さんに入ってもらって現場で棚を組んでもらっていたそうで、家具として本格的に棚を作り始めたのは、手書きでパースを描いてコンペに応募した頃だったなあ。それももう20年も前の話だ。まだコンペがどういうものかもよく分からないまま父に言われて製図版の上で、制作の合間ににわか透視図を描いていたっけ。

私にはずいぶん時間が経ったように思えるけれど、横浜競馬場のこの景色は変わらないね。

2024.12.03

ダイスケさんが代表になりフリーハンドイマイで10年以上働き続けてくれているスタッフはノガミ君が初めてです。

一人一台家具担当制で制作をしていくので、5〜6年位すると大体全て自分で作れるようになるので、独立したり、他の場所へ行ってしまう人がほとんどでした。

会社としては損失です。何でも作れるようになって任せられる人がいなくなってしまうのですから。新しい人を雇ってまた初めからになりますので生産力が下がります。

でも、そういうサイクルを経て今のメンバーと状況があるので、そういうものなのだろうと思っています。

12年前ダイスケさんが代表になり、私も手伝うことになった時、「売上トップのオーダーキッチン・家具屋になろう!」なんて目標を立てるつもりはなく、(お会いしたことがある方々は私たちの雰囲気をおわかりだと思います。笑)

お客様には、

「フリーハンドイマイにお願いしてよかったよね。」(他の家具屋さんがどういうサービスをしているのか全てを把握してはいませんが)と思ってもらえるようにしていきたいよね。と、

スタッフには、「フリーハンドイマイで働いていて、ここがよかったな。」と思ってもらえる何かがあるようにしていこう。と、実現可能な範囲で色々試みてきました。

10年働いたスタッフができたから、今のやり方が正しいとは思っていませんが、ただうれしいのです。

ありがとうございます。

2枚目の写真は、ノガミ君の初納品の玄関収納。2014年12月に入社して、2015年2月にこれを納めているので、彼も「木工経験者」という肩書きがつく中、頑張ってついてきてくれていたのだなと思います。

6年目からは主任の役もお願いしていて、楽な時なんてない職場だと思いますが、これからもよろしくお願いします。

(文 1枚目写真 イマイアキコ)

2024.11.30

スカイツリーが大きく見ることができるこのあたりはどこか懐かしい町工場の匂いがするのです。

ここからちょっと離れた文京区の白山にあった祖母の家のそばでも同じような香り(酢酸の匂いだろうか)がいつも漂っておりまして、夏に帰省するたびに弟と「よっちゃんイカの工場だよ、きっと。」って言っていたのを、この香りを嗅ぐと思いだすのでした。

その少し温和な印象の町に住むSさんのところに食器棚の納品に制作を担当したタケイシさん、そして今回はサポートとなるワタナベ君、ヒロセ君の3人で向かってもらいました。

今回のSさんはけっこう大掛かりなリノベーションの中での家具制作を担当させてもらっていたので、現場の状況は解体直後の時に伺わせて頂いて以来です。私はこの日は3人には同行できなかったのですが、食器棚ならスムーズに取付できて日が暮れる前には戻ってくるだろうと思っておりましたが、大きめのタイルが壁に施工されていて、タイルを割らないように取り付けるために家具の固定を工夫したことや、同じく床もタイル仕上げだったので、パネルを立てる方法を工夫したりとなかなか細かい細工を施しての取付作業になったようで、日が沈んでだいぶ経った頃にみんなが戻ってきました。

Sさん、一日ご不便をお掛けしました。

でも、戻ってきたタケイシさんからは、きれいに納まったことと、Sさんにも塗装の色や納まりを喜んでもらえたことを聞いてひと安心できたのでした。

来週末も同じくSさんのところへ出かける予定。今度はワタナベ君が制作を担当した大きなテレビボードとデスクを持って伺います。

2024.11.30

内田雄介さん設計のHさんの家。内田さんには内緒でこっそり本日アキコと二人でお伺いしてまいりました。

ここに住み始めてからはもうすぐで1年経つということで、完成してからきちんとお伺いできていなかったので、あらためてお手入れ方法のご説明にお伺いしてきたのでした。

木の表面でも遠慮なく使ってくださっているといううれしいお言葉を頂いていましたが、大きな汚れもなくとてもきれいに使ってくださっている様子が分かりました。

オイル塗装のお手入れとステンレス天板のお手入れなどをご説明したのですが、キッチンに立った時とダイニングからキッチンを眺める時で感じる温かみが違ったりして楽しいのでした。

なぜ内田さんの作る空間はこう温かくて心地良いのかしらってアキコと話していたのですが、良いタイミングできちんと採光があることが一つの要素なのかもしれないって思ったのでした。明るさが温かみになっているというか、切り取られた緑の生き生きした表情がそう感じさせるのか。

Hさんもダイニングの窓を指して、「ここだけはどうしても実現させたかったものですから特注のサッシを作ってもらったのです。」と嬉しそうに教えてくださったその窓からは電車が目の前を静かに行き交う様が見える心地の良い額縁でした。

なるほど、心地よいです。

2024.11.30

そういえば、Fさんからとてもうれしい言葉を頂いたのでした。うっかり忘れてしまわないように書き置き。

「イマイさんのようなキッチンメーカーさんはなかなかいないんですよ。」って。

どうしたら私たちらしいキッチンや家具を表現できるのかって悩んでいたのですが、Fさんの言葉はまた私たちの背中を押してくれたのでした。

そういえば、今ノガミ君がキッチンの制作に取り掛かっているNさんにも似たようなことを言われたっけ。「踏み込んでくれる。」って。

2024.11.29

鎌倉のFさんのところまでアキコと挨拶にお伺いしてきました。

立地、建物、キッチン自体もどれをとっても「一筋縄ではいかないぞ」という意気込みを感じさせてくれたFさんのご新居は先日無事に引き渡されて、Fさんご自身で手掛ける内装の仕上げもだんだんと終わりつつあるというタイミングでご挨拶。

現地に赴くと、「あれっ、久保田さん!?」「ああ、イマイさん。」「まだ工事が残っていたのですか。」「そうなのです、建物のほうは終わったのですが、この外階段とか外回りをまだ手掛けさせてもらっているのです。」そうなのですね、お疲れ様です。

素朴な石段を上っていると私たちの声を聞きつけてFさんが迎えてくださいました。

お久しぶりです。

おぉ、すごい。視線を移してまたすごい。階段上ってこりゃすごい。という言葉が思わず口をつくくらい、建物の外観同様に間取りの妙と仕上げの素材感がどーんと飛び込んでくるのでした。よく作り上げたものだなあ、なんて偉そうな言葉が出てきてしまいそうですが、それくらいいろいろな場所がとても素晴らしくできあがっていて心地よい。

もちろん、キッチンも同じく、Fさんがブラックチェリーに丁寧にオイルを塗ってくださったおかげで、独特の表情のシナイパールとのコントラストがとても良く、この空間によく合っているのでした。

こういう姿を見られるのはうれしいです。

もうすぐでひと段落されるそうなので、その頃にあらためてすべてが整った様子を拝見させて頂けそうで、また楽しみがひとつ増えたのでした。

Fさん、ありがとうございました。

2024.11.23

Yさんから久しぶりにお声が掛かりました。

「小さいけれど頼もしい腕」のYさんです。

11年前にマンションのキッチン対面カウンターの下にデスク付きのサイドボードを作らせて頂いたのですが、その引き出しの一つの動きがぎくしゃくするのだそうで。

11年も経つとベアリングも劣化してきたのかなあ。

そうそう、あのあとに作らせてもらった猫が遊べる本棚のその後の様子も見てみたいのだった、ということで、本日レールを持参してお伺いすることに。アキコに話してみると家具の様子を見てみたい、ということで二人で出掛けたのでした。

藤沢の駅のそばということであのあたりはいつも渋滞しているのが気になっていたので、電車で行こうとさっそく出掛けたのですが、時刻表を平日と読み間違っちゃって、駅についた途端に電車が目の前で通り過ぎていってしまって・・。

いかん・・。

そういえば、Yさんにはなんだか格好悪いというかどうしようもないところばかり見られていたっけ・・。

最初のサイドボードの打ち合わせに行った時には打ち合わせ中に我慢して正座して話を進めていたら、すっかり足が痺れてしまって、「大丈夫ですよ。」なんて言いながら、靴を履いて帰ろうとしたときに足首が動かなくなってしまったそのまま玄関でドォーンという轟音と共にもんどりうってしまったことがあったっけ。

2回目の猫本棚の打ち合わせに行った時も9時の約束をてっきり10時と勘違いしていて、9時になっても到着しない私を見かねてYさんからお電話を頂いてしまったりして。

今日も電車を間違ってしまったのでこれでは10分ばかり遅刻してしまいそうだ・・。

10時にYさんに連絡を入れて、少々遅れて到着。たいへんお久しぶりです。

「わあ、イマイさんお久しぶりです。」

「2回目の猫本棚が納まった様子をきちんと見られていなかったので9年振りですね。今日は妻も家具を見たいということで一緒に来ました、失礼します。」

と、お邪魔させて頂くと、懐かしい2台の家具が迎えてくれました。

「実はイマイさん、修理してもらうのに中身を出してみたら何だか引き出しの動きが良くなったみたいでして。」

なるほど。たしかにレールの故障はないようです。

すると、ははあーさてはあれですね。

この引き出しの側面に取り付けるベアリングレールというのは、おそらくどこのメーカーも共通して起こるのではないかと思われるのですが、普段は引き出しの中の手前のものばかり出し入れしていて、引き出しを毎回全開して使っていないと、レールの摩擦が強くなって、レールが全開しづらくなるのです。

しづらくなるというのは、引き出しを開けていると急にそこで止まってしまうくらい重くなるのです。

なので、もうそれ以上は引き出しが引き出せないと思い込んでしまうことがあるのです。

なぜこうなるかは分からないのですが、全開しないで1年ほど使っているとこういう症状が現れたりします。具体的には、全開したような状態になっているのに引き出しの片側だけもう少し引っ張り出せるようなぐらぐらした感じになります。

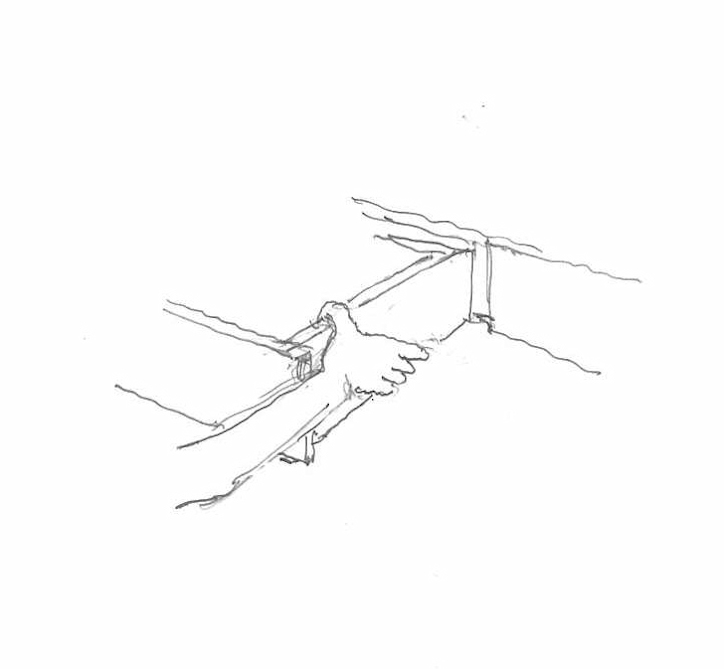

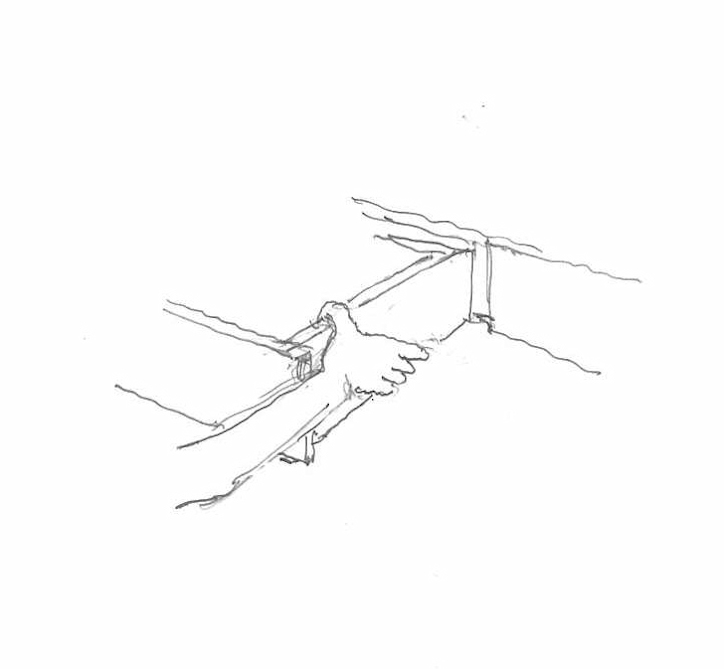

こういう時は引っ張り出せない方のレールの摩擦が重くなっているだけなので、こちらの絵のように(拙いものですみません)引き出しの両側を手でつかんでゆっくりと少しずつ引き出せるだけ引き出してみてください。きちんと全開すると両側揃ってきれいに止まるのでどこまで引き出せるかの感覚はすぐに分かります。

一度全開させると、次からは変なぐらつきは出ないのですが、また1年くらい前回しないで使っていると同じような症状になることもありますので、そうなったらまた引っ張り出す。

ということで、Yさんのところでは大きな修理の必要がなくなって、今しばらくはこのレールのままで大丈夫そう。

細かい傷はあってもとても丁寧に使ってくださっている様子がよく分かって、納品当時のままのような印象がうれしかったのです。

Yさん、また何かありましたらいつでもご連絡頂ければと思います。

これからもよろしくお願い致します。

2024.11.22

「今日は朝からN様の家具チェックをしたいのですが。」とノガミ君から声を掛けられて、みんなで家具チェック。

現場の状況を知っているのは私だけで、キッチンの組み上げ方を知っているのはノガミ君だけなので、ここでうまく納まるように付け合わせをしていきます。忘れていることはないか、この組み方で現場に納まるかどうかなどなど。

今回の担当ではないみんなには客観的に良い納まりかどうかを確認もらう時間なのです。

今回のNさんのキッチンはクルミの無垢がふんだんに使われた作り。引き戸もこの造りで反りが抑えられると良いなと思うのですが、茅ヶ崎の海の近くなので納品して様子を見てみないと分からない部分でもあります。

私たちの作りにいつも決まった答えはないので、こうして試行錯誤しながらよい形にたどり着けるように頑張るのです。

10 / 120« 先頭«...91011...20...»最後 »