2024.03.13

昨日は夕方の17時にこちらまでFさんご夫婦がいらしてくださいました。

こんな遅い時間に来られるなんてめずらしいのですが、お話を伺うと、「初めての家作りでいまいち勝手が分からないこともあるなか、設計士さんから食器棚となる背面収納は今日明日くらいに決める気持ちで早く決めたほうが良いですよ。」というお話を頂いて、慌てて仕事帰りに目黒から来てくださったのでした。

ご新居自体はようやくこれから工事着工になるということで、オーダーキッチンならこのタイミングで決めておかないと間に合わなくなることもありますが、背面収納は特に建築工事との関わりは少ないので、そこまで早く決める必要もないかなと思っております。

どちらかというとまだ図面の上で話をしているだけなので、なかなかイメージしづらい部分もあるから、もう少し工事が進んで(例えば現場に石膏ボードが張られる前後になって)実際の部屋に立ってみるときちんと空間が分かりますので、そうなると、こういう風に暮らしてくだろうというイメージがもっと具体的に湧いてくると思うのですよ。そういうタイミングで考え始めるというのでも全然遅くないです。むしろ、住み始めてからオーダーを頂くことも多い家具なので、慌てなくても大丈夫ですよ、というお話をさせて頂きました。

慌てて決めないといけないとおっしゃった設計士さんの真意は分からなかったのですが、このタイミングで相談にいらしてくださったことで良かった点もありました。それは、パントリーについてです。

Fさんとのお話の中で、「パントリーを無くして、食器棚のスペースを大きく採ろうと思ったのです。」という話がありました。

無くしてしまうことがその空間にとって、Fさんご家族にとって正解なのかもしれないのですが、念のため自分が暮らしてきて思ったことをお伝えしたのでした。

我が家はパントリーがありません。(その話は、オーダーキッチンの制作例の「私のアトリエ、まずはキッチン」や、エッセイの「パントリーについて」「キッチンとの向き合いかた」に詳しく書いたと思いますのでもしお時間ございましたら読んで頂けるとうれしいです。)

でも、買い物に出かけるとストックしておきたいものもある程度買い込んでしまうのです。お米や調味料やお菓子やお酒(これが一番大事)などなど。それを置いておける場所としてパントリーがあるとやはりとても便利なので、パントリーがない場合は、そういうストック品が保管して置けるシンプルな戸棚があると良いなと思っているのです。

今までのお客様でもそういうスペースがない間取りにお住まいの方々のお宅にお伺いすると、お水のペットボトルやお酒や乾物などが床に無造作に置かれていることもありました。いつの間にかそれが定位置になってしまって、部屋が狭く感じだり、キッチン周りが片付かない原因になっていたりすることがありましたが、シンプルな戸棚をひとつ設けるだけでかなり空間がまとまったことが多くありました。

床に物を置くと、いつまでも片付かないイメージがあって(我が家の娘の洋服たちがまさにそう)きちんとしまうべき場所を決めるだけでかなりすっきりします。そのためにもパントリーは重要なのではないかと思っているのです。

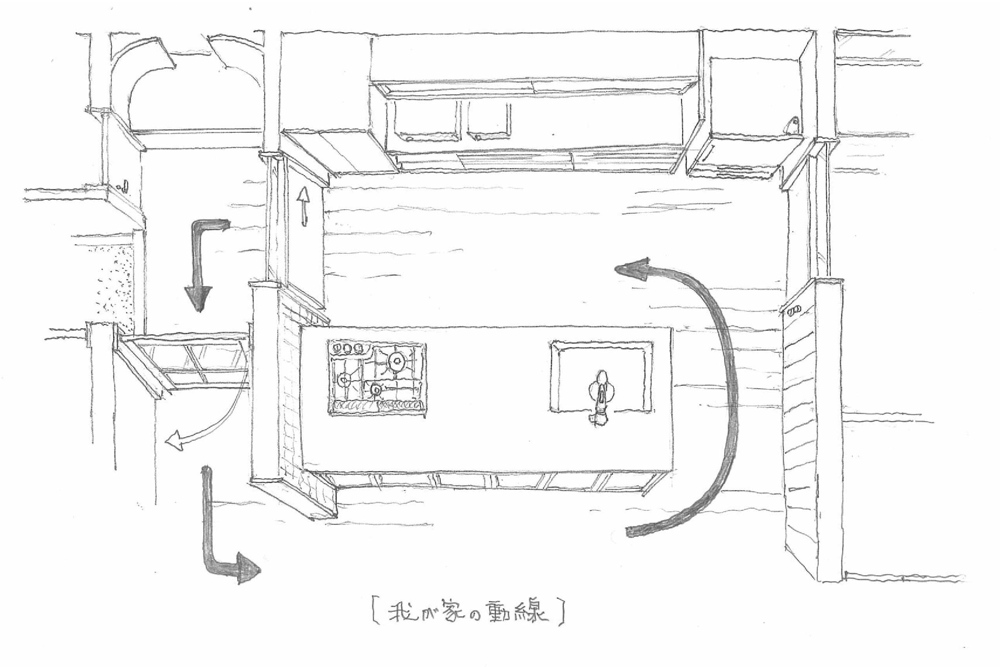

そういうお話をFさんにさせて頂くことで、今日ここに来るまで気が付かなかった家族の動線に気づくことができました。

あとは、「家電を収納することはメリットになるかデメリットになるか」とか「食器棚の奥行はそのご家族のキッチンでの過ごし方を考えるとどのくらいのサイズが最適なのか」とか、家具の配置とサイズを変えることで、建築と関わっていてあとから変えられなくなってしまう部分だけを今の時点で決めておければ、あとはもっと現場の工事が進んでからでも大丈夫です。

そういう話ができてFさん、ちょっとホッとした様子で戻られました。

ようやく雨が小降りになりましたね。

隠れていた人見知りのアイがいつの間にか出てきていて、私を見つめていました。(ご飯くれよってことかな)

2024.03.12

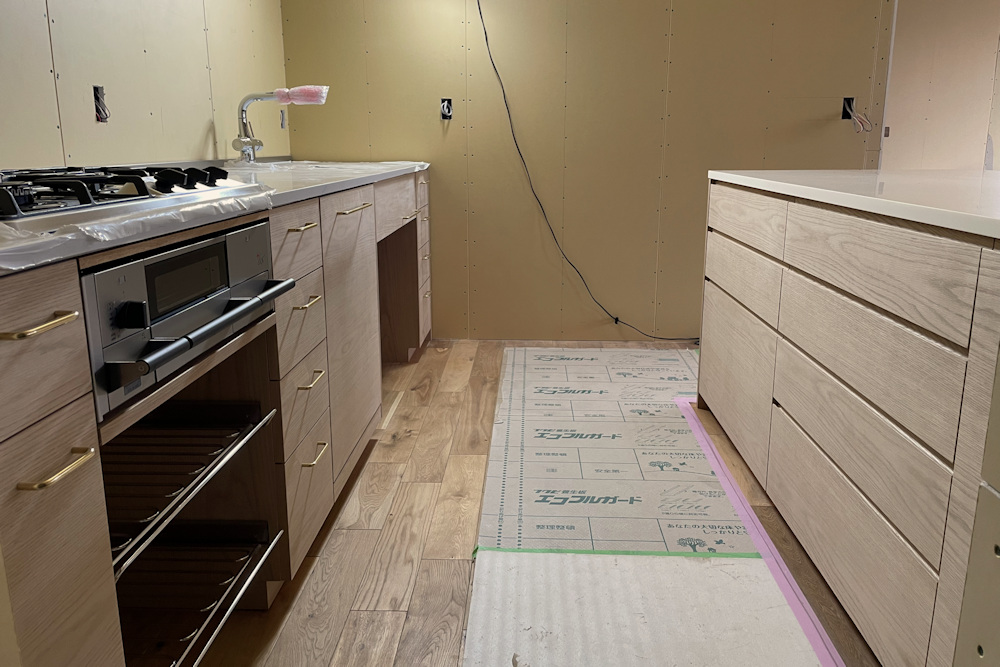

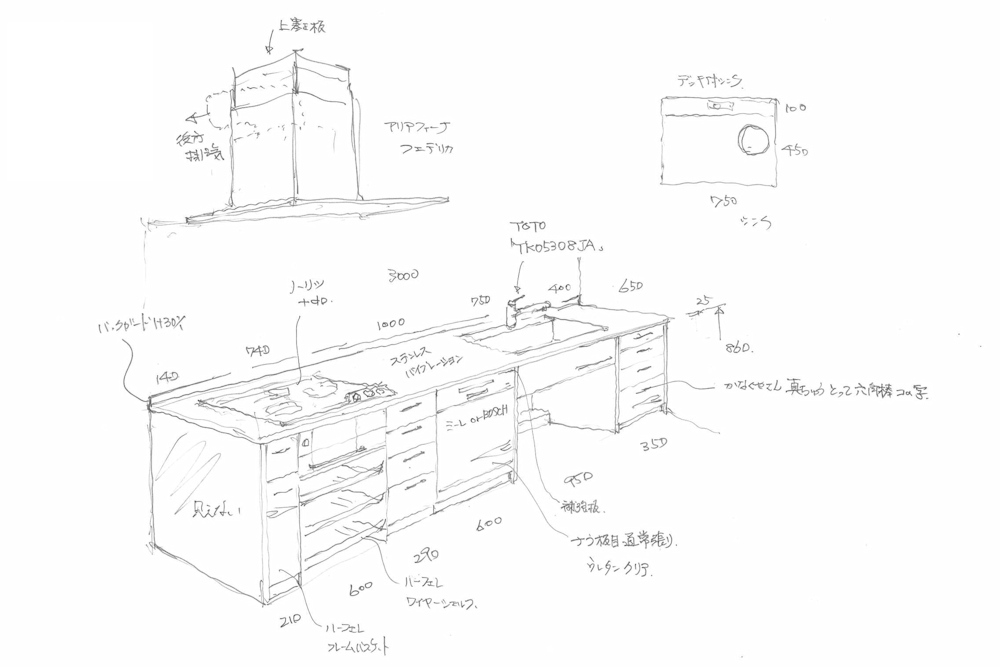

昨日と今日とでTさんのキッチンの設置工事が完了しました。

ステンレスと人工大理石の2種類の天板で作ったキッチンと作業台。ここですてきなお菓子が作られていくのです。あとはもう少し内装工事が進んだらTさんにオイル塗装をして頂く予定です。

今日は私はチアキの中学校の卒業式。時間が経つのは早い。

卒業生代表の子がみんなに伝えていたけれど、彼女の世代はコロナとの向き合い方が変わった世代でもありました。

世の中の考え方はいろいろと移り変わっても彼女たち自身は自分たちにできることをしっかりと努めることができたようでみんな誇らしげでした。こういう時間に立ち会えるのはうれしく美しい。来月からは新しい場所でみんなそれぞれ前を向いたり後ろを振り返ったりしながら進んでいくんだなあ、としみじみ思う。いろいろと見て、聞いて、触れて、感じたことを自分の中でペタペタとよい形に作り上げていってもらいたいなあ。

雨が降り続ける寒い日でしたが、温まる良い時間でした。

お昼からは、壊れてしまった冷蔵庫の入れ替えがあって、そのあとにお昼ごはんを作っている途中でチアキが誇らしげに帰ってきた。ハルは久しぶりに在宅していたので、本当に久しぶりに4人でお昼ごはん。こういう時間はまた少なくなっていくのかなあ。

そのあとにみんなに任せっきりだった工房に戻ると、ノガミ君とヒロセ君はすでにTさんの作業を終えて無事に戻っていて、タケイシさんにアイのご飯を頼んでいたのだけれど、2階に向かうドアを開けると、アイが「ニャァ―アー。」となんだか怒っているような鳴き方をしていました。

「ごめんごめん。」とご飯をあげて暖房をつけると、どうにか気持ちが静まったようでゴロゴロ。

17時頃に目黒からFさんが食器棚の相談に来られるので、準備をして待機していると、階段を上がってくる音が。その音を聞いてアイはそそくさと奥に隠れちゃった。

Fさんにお話をあらためてお伺いすると、これからご新居の着工なので、「急いで何かを決める必要ななく、今のうちに決めておくとしたら、パントリーを設けるかどうか、また設けるならどの配置が家族みんなに乗って使いやすいかどうか、家電を収納する必要があるかどうか、この空間でゴミ箱をどう置く形がみんなが使いやすいか、その点だけです。具体的な食器棚の形はまだ慌てて決める必要はないですよ。」とお伝えしたのでした。

前述の3点だけはあとあと窓の位置やキッチンの位置をずらすことができないので上棟前までに決めておかないといけないかもしれませんが、食器棚自体はむしろ家ができてからでも大丈夫なくらいですので。そうでなくても、もう少し空間が見えて来てからのほうがイメージしやすいと思うのです、ということだけをお伝えして、今日の打ち合わせは終わり。Fさんの中で新しい暮らしのイメージがモクモクと浮かび上がってくるきっかけにはなったと思います。

またご連絡頂けるのをお待ちしております。

おっ、アイが出てきた。

2024.03.11

今日は秦野のTさんのキッチン設置工事です。

寒いけれど良いお天気。

現場に到着すると、おそらく私たちよりも年上と思われる久保田工務店の皆さんが挨拶してくれて、とても気持ちの良い現場です。

自分たちもこういう年の取り方をしたいなあ。

大工さんがこれほどたくさん入っているところもめずらしいのですが、現場が広いことと造作がとても多そうに見えるので手が込んだ仕事になるのでしょうね。

そのような中、ノガミ君とヒロセ君と助っ人のコバヤシ君で向かいました。

無事に搬入が終わって、写真は3人が取付前の打ち合わせしている様子。

キッチンに立つとバルコニーから大きく青空が映り込む。これはとても暖かく気持ちの良い空間。

Tさん以上に私も今から完成が楽しみです。

2024.03.10

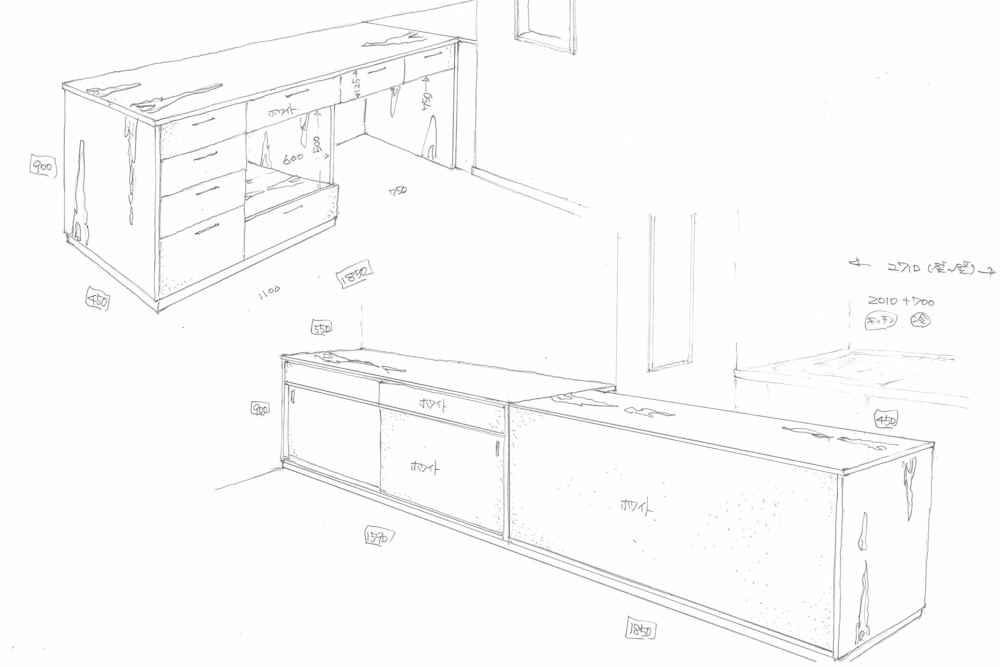

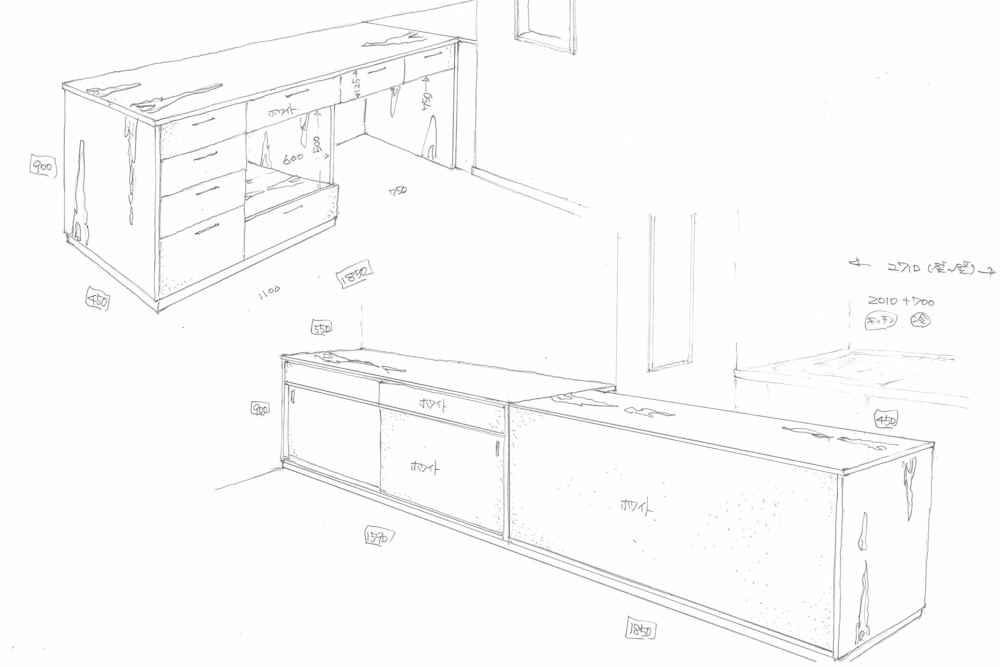

キッチンの小さなパントリー代わりとして作られている造り付け収納をどうにかしたい、という思いから始まった今回のYさんのキッチン背面収納作り。

2日間かけての取付工事でしたが、ようやく本日ですべてが完了致しました。

マンションに設けられているこのような収納は奥行きが深いのに扉がついているシンプルな作りだったりするので、奥の方が使いにくいことがあります。

この収納がなければ、もっと幅の広い食器棚を用意することができるのに、と言われたことは過去にも何度もありました。

今回のYさんも同じような悩みを持っていて、取り払ってしまうか、使いやすく変えていくかを悩んで悩んで、このような形にまとまったのでした。

家具にはそれぞれそのできあがった姿だけでは見えないドラマがあるのですが、今回のYさんの形にも大きな物語があって、それを取付前にノガミ君に伝えておいたのです。だから、取付から戻ったノガミ君やヒロセ君やタケイシさんはどこか誇らしげでした。

うん、やはりとても良い形になりました。

2024.03.07

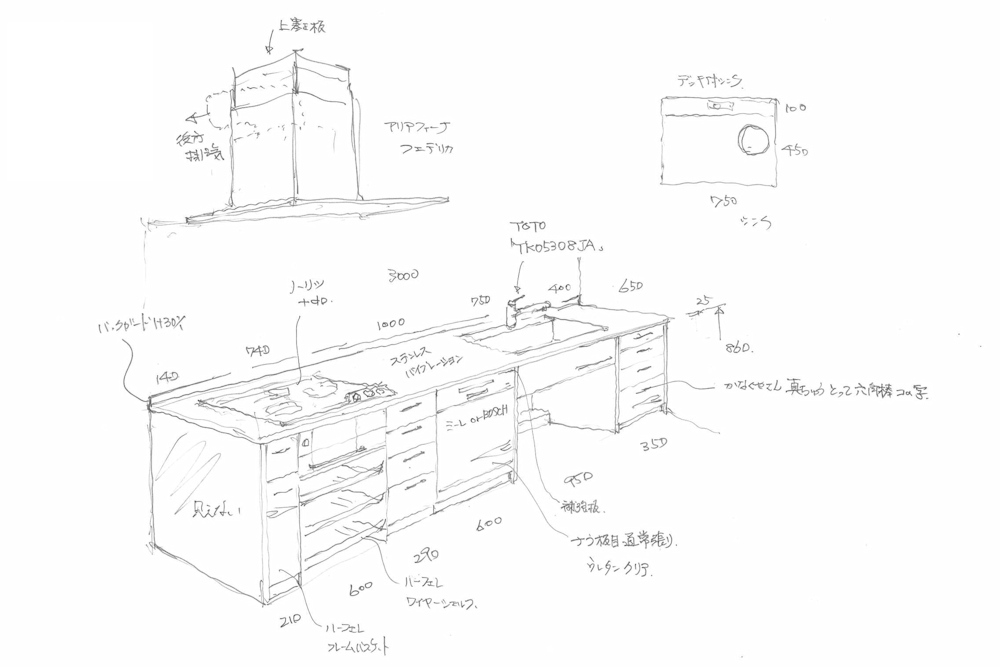

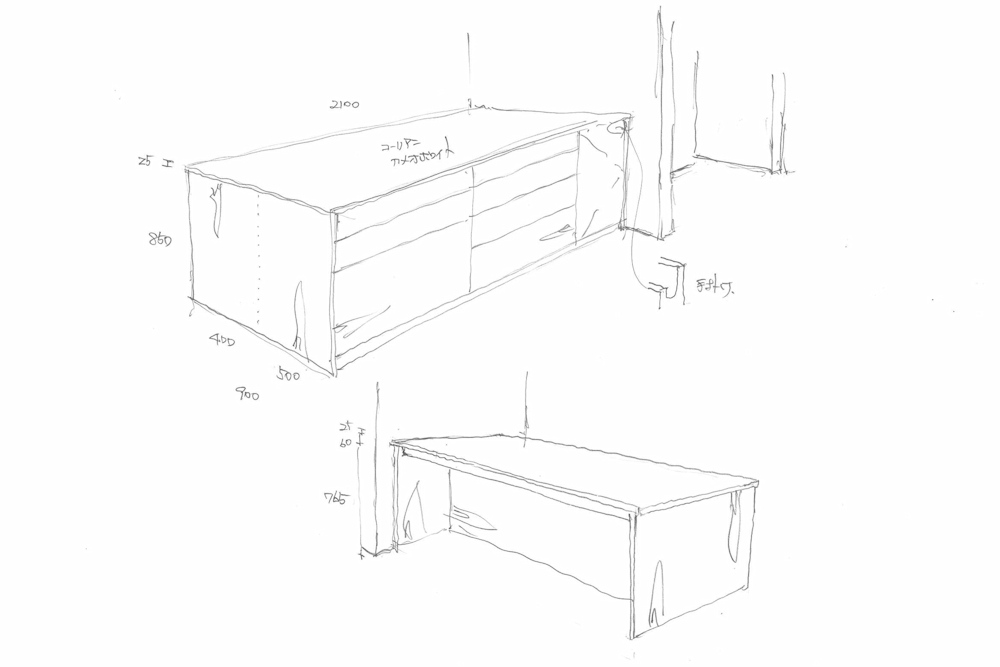

今月末から始まるJさんのリノベーション工事。今回もkotiさんに内装工事をお願いして、キッチンの印象を大きく変えるのです。先行してバックカウンターがほぼ完成しました。

少し白太が入るくらいで、導管が詰まった印象の突板を使って、というリクエストでとても良い表情の板を使うことができました。

キッチンは間もなくシーザーストーンが届いたら組み上げて完成の予定。

今月はキッチンの設置工事が4件も続くというタイトなスケジュール。明日も少し変わった形でYさんの食器棚の取付に行く予定。みんなで一つずつきちんと取り組んでおります。

2024.03.07

丸4年が経ったUさんの壁面収納。

使っていたら隙間調整材が外れてきてしまったということで、先日あらためて取付にお伺いしたのでした。

車のカタログを収集しているということで、もうここはぎっしり。反対面の戸棚にもぎっしりで、かなりの重量になるようですが、その外れた部分以外はしっかりと問題なく使えているということでひと安心。

また、収納場所が足りなくなったらいつでも言ってくださいね。

2024.03.03

ここ最近は雨が多かったので、きちんと走ることができていなかったので、今日のようにお天気の良い日は少し遠くまで行ってみようと思ったのでした。

調べてみると平塚の海岸までの往復で21キロほど。ちょうど良い距離だね。

数年前なら自転車でなら当たり前になりつつある距離でしたが、それ以前の自分ならきっと車や電車に頼ってしまう距離が、今では走ってこられることが自然な考え方になっている。

自宅ではアキコが今では当たり前のように土鍋でご飯を炊いている。この前は家に冷凍ご飯が無かったから、工房でのお昼ごはんでは生米持参してお鍋でご飯を何気なく炊いていた。

今はいろいろなことが便利になりすぎて何をするにも細かく分かれちゃっているように思えるのです。あれをするにはこれが必要、それをするにはこれを使ってからじゃないとあの作業ができない・・とか。でもそれは過去に不便を感じて工夫をしてできた物々を活用しているだけで、それがない以前には自分たちで工夫して実現できていたはず。

自分の足でこうして何気なく海を見ることができると思えるようになったのは自然なこと。本当は私たちはもっと自由なのだろうな、と思う。

2024.03.03

ecomoさんからお声掛け頂いて、明るいお部屋にリノベーションするというMさんのお宅に、お部屋が明るくなるようなカバザクラを使ったリビングボードとカウンター下収納とキッチンに家電収納、玄関に下足入れを作らせて頂きました。

よろしければご覧くださいませ。

「あかるいお部屋」

大磯 M様

2024.03.03

自宅には両親からいただいたお雛様を飾っていますが、会社には、陶芸が趣味だったイマイのお祖母さんが作ってくれたお雛様を飾っています。

ショールーム入り口の籐の扉の下駄箱入れの上に置いているので、打ち合わせに来たお客様が気づいてくださいますね。

手づくりのものだと、見守ってくださってるようで、よりありがたく感じます。

2024.03.02

先日、15年前にキッチンを作らせていただいた @usagipan28 さんから、「シンク下のワゴンの動きが悪くなってきて。」とご連絡をいただき、キャスターの交換と、先日納品させていただいたお仏壇を使っている様子を拝見させていただきに伺いました。

私たちが家具にキャスターを使わせていただく時、ゴム製ではなく、ウレタン製のものを使用しております。

今まで、見た目の色味やデザインなどからゴム製を使うこともありましたが、

床暖房の熱だったり、湿気や、床材の仕上がりとの相性なのか、黒いゴムの跡がついてしまうことが数件ありました。

また、その跡が、床材にもよりますが、落としづらかったりするのです‥。

それ以降、強いご希望がない限り、ウレタン製のものを使用しております。

このワゴンには、ザルやトレイなど入れてお使いのようでしたが、完全に割れてしまっていました。

この状態から新品に交換されたらかなり動きが良くなったと実感されること間違いなしですね!

毎日美味しいものが作り出されるTさんのキッチン。これからも頑張るのだぞ、という思いで作業させていただきました。

お仏壇もすてきにお使いいただいていて、お写真を撮らせていただきましたが、

お写真や御位牌のお名前を加工してしまうと、すてきなご様子がなくなってしまう気がして、掲載は納品時のものにしました。すみません。ただ、お使いの様子は今後の制作時にも大変参考になりましたので、ありがとうございました。

@usagipan28 さんには、毎回美味しいものをご馳走になってしまい、お気遣いをありがとうございます。

袋から出すときにレースのシートが切れてしまいました。すみません。

袋から出すときにレースのシートが切れてしまいました。すみません。

「簡単なものでいい?」とさらっと作ってくださった、

お野菜のサブジとレモンライス、「ご家族に。」と持たせてくださったチョコレートケーキ。

どちらもとても美味しくて、娘たちも大喜びでした。ごちそうさまでした。

スクリーンショットの写真なので粗くてすみません。

スクリーンショットの写真なので粗くてすみません。

そして、Tさんのキッチンはステンレス天板のヘアライン仕上げ。

ステンレス天板をご希望の方はどちらにしようか悩まれるポイントだと思いますので、ご参考になればと撮らせていただきました。

丸14年お使いだと、一見バイブレーション仕上げのようですが、よく見るとヘアラインだとわかるという表情。いいですね。

時を経てしかわからない様子を楽しむのも良いなと思いました。

我が家はステンレス天板バイブレーション仕上げにしましたが、今思うと、厨房で使われているピカピカの400番仕上げに傷がついていく様子を楽しむのもありだったかなとも思いますが、当時の私にその判断はできなかったので仕方がないですね。

Tさん、お邪魔いたしました。

いつも撮影にもご協力いただき、ありがとうございます。

2024.02.28

先日の月曜日の納品した、グラフィックデザインのお仕事をされているKさんから依頼された白い本棚とアールの下がり壁。

白い本棚にはこれからお仕事の作品や資料が色鮮やかに並んでいき、下がり壁は周りの壁もお二人で塗ったという白く左官仕上げになる予定。

今回はご主人側の本棚で、次回は奥様側の本棚も考えてくださっているそうでどのようないお部屋になっていくのか楽しみなのです。

2024.02.26

昨年のクリスマスにキッチンカウンターとリビングボードを取り付けたYさんのところにご挨拶に伺ってきました。

木部のオイル塗装のメンテナンス方法と引き出しを外す方法(けっこう皆さん忘れちゃうようでして)、引き戸の調整の方法をご説明した後は写真を撮らせて頂きました。

Yさんは7、8年前(って言っていたかな)に雑誌で私たちを見かけたようで(何の雑誌だろう)それからいつも私たちのことを見てくださっていたのだそうです。

意外とどこかで「イマイさんを見かけましたよ。」と言ってもらえることがあるのですが、当の私はどこで何が載っているのかよく分かっていないことが多くて。

設計士さんやハウスビルダーさんつてにいつの間にか掲載してくださっていることが多いようで、うれしいことです。

そういえば、来月と再来月には私たちのキッチンがちょっとテレビに出るみたいです。うれしいことです。またどこかでご案内できればと思っております。

そして、今回キッチンの使い方を整えたい、と思って声を掛けてくださったということでした。

思っていた以上にいろいろなことができることがうれしかった、と言ってくださいましたが、私としてはいろいろと言ってもらえないと要望が明確にならないと帰って作りづらいこともあって、反対にいろいろと言ってもらえてよかったです。(笑)

ひとまずうれしそうに使っている様子をお話してくださったYさんにお会いできてよかった。

ありがとうございました。

2024.02.26

技拓さんからお声掛け頂いて実現したホワイトオークとコーリアン「シラスホワイト」のキッチンの制作例を掲載しました。

よろしければご覧くださいませ。

「かまくらの風」

鎌倉 K様

2024.02.25

両親が選んで用意していたお墓のある斎場。整えられた庭園のあるすてきなところです。

両親が選んで用意していたお墓のある斎場。整えられた庭園のあるすてきなところです。

四十九日の法要と納骨を一緒にすることにしたのですが、

予定日前の週末にはお墓のある斎場と、お寺さんの調整ができず、少し早めになってしまい、父が家にいる時間が短くなってしまったことが申し訳なかったのですが、仕方がないですね。

三連休中の晴れの日に恵まれ、法要を無事終えることができました。

小さい時、心はハートにある思っていて、大きくなってからハートは心臓で、心はハートにないじゃん!と知った時には衝撃的でした。

亡くなったら、この気持ちはどこにいってしまうのでしょうか。

どこかあり続けてくれたらいいですね。そして、自分が向こうの世界に行った後にまた交流できたらなぁと思います。

こういうことを考えている時に、いつも頭の中に流れる曲があります。

牛尾憲輔さんの「lit」。

答えの出ない気持ちが落ち着くような気がしています。

2024.02.23

今日は寒い。

3連休のはじめということだからか、お天気は良くないのに、真鶴道路はもう渋滞が始まっていました。

そろそろSさんの玄関収納の寸法が決められるということで、内田さんもSさんも定例に来るというこの日に採寸に。

「イマイさん、来てくださるならお手数なのですが、キッチンの位置を書き出していってもらえますか。」と市丸さん。

と言われていたので、ちょっと一人だと大変かもしれないと思いまして、アキコと二人で伺わせて頂きました。

先月に配管の墨出しはしてあったので、何の位置出しなのだろうかと思っていましたら、今回キッチンはタイルになるそうで、「キッチンが据えられる部分だけはあらかじめ設置しやすいように合板を張っておきますよ。」という市丸さんの配慮。設置しやすくなるのでありがたいです。

墨出しも位置出しも地味な作業ですがなかなか大変で、市丸さんとはもう長くお付き合いさせて頂いているので、とても作業がしやすいのですが、初めて入らせてもらう現場だったりすると監督さんや大工さんの邪魔にならないようにけっこうドキドキするのですよ。

それに、この位置が違っちゃったりすると配管がうまくいかなくなっちゃうので、慣れない場所で考えるってなかなか緊張するのです。

しばらくしてSさんがいらしてくださって、私たちに塩辛のお土産を持ってきてくださいました。寒い中気持ちが温かくなりますね。ありがとうございます。

先日写真に撮ったキッチンの様子も見て頂き、喜んで頂けて、あとは来月にいよいよ設置工事です。

2024.02.23

ダイスケさんは、「おでんの時には茶飯。」という食習慣で育ったようで、

結婚してから、おでんの時に茶飯じゃないと、「茶飯じゃないんだね。」とボソッと言われるのでした。

私は、茶飯を食べる習慣はなく、母は炊き込みご飯を作ってくれていました。

おでんの時も白飯でしたし、味がするごはんと一緒におでんを食べる習慣がなく、どうしても馴染めなくて、作らないのでした。

おでんの時じゃなくても、食べたいときに食べれればいいんじゃないか、ということで会社のお昼ごはんに食べてようと、ステンレス鍋で炊いてみたら、うまくできて喜びながら余りをおにぎりにしていたら、「なになに?」と足元に猫アイちゃんが来た時の写真が二つ前の投稿の写真です。

ハルは茶飯でもいいと言っていて、チイは白飯好きなので嫌だそうです。

さて、次回のおでんの時はどうしましょうかね。

茶飯を炊いて、余りをおにぎりにして、次の日の朝ごはんとお昼ごはんの分となるのをメリットと考えて作るか、白飯だけにするか。

すべてはおでんを作るその日の帰宅時間とやる気にもよるのでしょう。

新しいことを習慣化するのも、時間的余裕と気持ちがないと難しいのだなと感じるこの頃なのでした。

(もう結婚して22年経っていますけどね…。)

2024.02.21

前回Mさんの家具の相談をくださったeomoさんからあたらめてお声掛け頂いて作らせてもらった今回のナラの食器棚。

マンションに作る食器棚ということで、ゴミ箱スペースを確保することが大きな目的だったのですが、今回はHさんの希望で「そのゴミ箱をできれば隠したいのです。」ということなのでした。

そうなるとよく採用する形としては、引き出しにゴミ箱をしまう形にすることが多いですね。「ワゴンのようなものを作ることはできますか。」と相談されることは多いのですが、今までの経験上、今ではあまりワゴンタイプの形はお勧めしていません。なぜかというと、木でワゴンを作ると重くなることが多く、さらにゴミが入るとけっこうな重量になってしまうことが多いのです。そうなるとけっこう頻繁に開け閉めするだろうと考えられるので、その毎日の動作が不便に感じるのではないかと思うのです。

それと、ある程度閉まった時にピシッと見せたい、となると「ワゴンを収納するスペースぴったりに作る」とまではいきませんが、あまりワゴン自体を小さくしないで作ることが多いのですが、ワゴンって引き出す時は良くても、しまう時にキャスターがクルクル動くので、角をぶつけやすかったりします。あまり逃げないでピッタリめの寸法で作ると、しまうたびに気を使わないといけなくて、以前にはベビーガードのようなものをつけて工夫して使ってくださるお客様もいらっしゃいましたが、本末転倒な気がして申し訳なくなってしまいまして。

ただ、「それでもワゴンが良いのです。」という場合は、前輪は自在車、後輪は固定車にして振れづらいようにしたりしていましたね。

また、キャスターも黒いゴムのキャスターはタイヤ痕が残ったりするので、ウレタン車のキャスターを使うのですが、弾性があるからか、動きが重く感じることがありました。

それに、そもそもゴミ箱をワゴンのようにどこまでもガラガラと引き出すのだろうか・・、と思う部分もあり、そのあたりをいつもお客様にお伝えしていて、そういう諸々を考えるとワゴンじゃなくて普通の引き出しにゴミ箱を入れる形で良いのではないか、というお話になることが多いのです。

ここからが今回の本題です。

そうなると、引き出しにしてしまおうとなることが多いのですが、ゴミを捨てる手は汚れていることが多かったりします。ですので引き出しには触らずに引き出しを開けたい、というわがままな考えが頭をよぎります。

それなら押して開ける引き出しが良いのではというお話に進んでいくことが多いのですが、最近、スガツネの担当者さんがタイミングよくちょっと前にいらしてくださって、熱心に教えてくれた金物に「プッシュオープンソフトクローズレール」というものがありました。なんてわがままな!

と思いつつも、今回Hさんに提案させて頂きました。

押すと引き出しが開いて、閉める時はゆっくり閉まるという矛盾した動きをするレールなのです。

以前には、「glamorous」のMさんのキッチンでMさん自身で個人輸入してきたブルムの電動式のそのレールを使ったことがありましたが、今どきのものは電源要らずでできるのです。すごいね。

現在は、各社趣向を凝らしたプッシュオープンソフトクローズが出ているようなのですが、スガツネの売りは何だったっけな、ちょっと忘れてしまったのですが、「総合的にみると動きが軽い」のでした。

そこで、私たちも今回初めて採用しましたので「もし、使いにくかったら交換しますので。」というお話をして使わせて頂くことにしました。

引き出し自体が軽いためと、食器棚自体の奥行もキッチンほど深くないのでレールが短いために、多少動きが大雑把に感じるのですが、ゴミ箱が入って重さが安定してくるともう少し落ち着いた動きになりそうです。レール自体の動きも滑らか。ただ、引き出しがこの低い位置だと初動は手で行なうにはちょっとやりにくいかな。お行儀悪いですが、膝でポンと押すと軽く出てきて、閉める時も膝や腿で押すとよい具合にしまっていく。

この先どのような感じで使えていくのかHさんのご意見も頂きながら、こういう機能金物を柔軟に取り入れていくことになるのかな。とても良い勉強になった1台でした。

2024.02.20

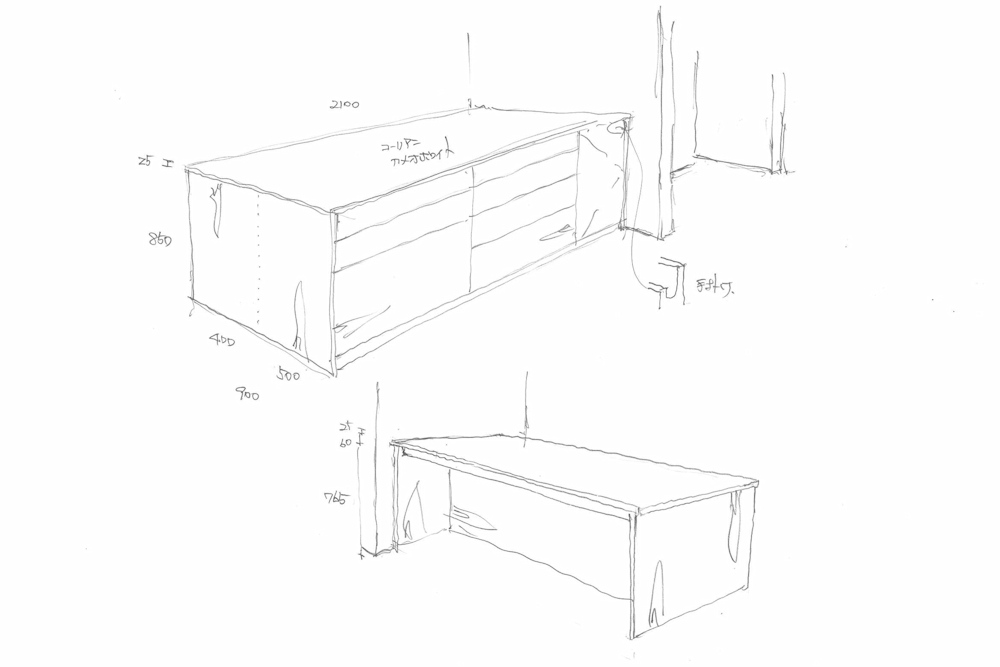

内田雄介さん設計の住宅に納品予定の真鶴のSさんのキッチン。

ワタナベ君が丁寧に進めていってくれています。

コーリアンと対面カウンターのちょっとした高低差を出した納まりなど、またいつもと違った表情になります。このシンク側のカウンターと長い壁付けのコンロ側のキッチンで成り立つセパレートタイプのキッチン。

「いつもはナラ材ばかりで考えることが多いので、ブラックチェリーというまだ印象の違った素材が使えることが楽しみです。」と内田さんがおっしゃってくださったキッチンがもうすぐで完成予定です。

次は、23日に玄関まわりを確認して玄関収納に取り掛かる予定。雪の予報なので寒そうだなあ。

2024.02.20

たべられないぜ。

2024.02.19

日曜日はOさんのところに食器棚の納品がありました。

2階にキッチンがある間取りで、打ち合わせの時に会談で振り回して揚げていくのが難しいかもしれないなあ、特に幅があるので立てて回していっても階段の勾配につっかえちゃうかも、と心配して、当日は3人で行ってもらうことに。

私は午前と午後で打ち合わせの予定が入ってしまったので、午後から用事があるというノガミ君に急きょお願いして、あとは制作を担当したヒロセ君、サポートでワタナベ君に行ってもらったのです。

お昼前に無事に搬入が終わったというノガミ君からの連絡があって、彼はそのまま自宅へ戻り、夕方設置を終えて戻ってきたヒロセ君に聞くとどうやら外から荷揚げすることなく会談で回しながら運べたそうでひと安心。

今回の食器棚は、天板にグレイジュカラーのメラミン化粧板を使って、表面材はナラ板目ランダム張りの突板を使って作りました。金物は真鍮で。

また、吊戸棚の扉はソフトクローズする金物を組み込んでいて、普段開けたまま調理作業するかもしれないということで、引き戸の中が一つの見えるポイントでもあるので、背板のカラーを変えてもおもしろいかもしれませんね、とOさんとお話していて、わが家の様子を写真で見てもらうと、「それはすてきですね!」と気に入って頂けて、背板だけ天板と同じカラーで仕上げたのです。

落ち着いた印象にまとまってとても良い。

次に見に行く時が楽しみです。

2024.02.18

今年のバレンタインデーは私は何も作りませんでした。

父には毎年、手作りだったり、買ったものだったり、渡しに行っていました。

納骨と四十九日の法要を合わせてすることにしたのでまだお骨は実家にあるのですが、買ったものを祭壇に置きには行きましたが、やっぱりもうお話ができないことを実感して、寂しいですね。

その代わりなのか、ハルは作りまくってくれました。

(チイは受験生で2月14日がテスト当日でしたので、何もしないと言っていました。)

2月の初めに「アイシングクッキー作りたい。」とキュートなクッキーたちを作り上げ、

2週目の週末には、高校時代のお友達と我が家のキッチンで「ホリミヤ」観ながら、小学生時代を懐かしんで、型に流すチョコとシンプルチョコレートケーキを、

前日と当日には、ブラウニーとウィークエンドシトロンを焼いていました。

ダイスケさんがチョコケーキ大好きなので喜んでいました。

ウィークエンドシトロンは、「焦がしバターのコゲが入っちゃったよ。」と悔やんでいましたが、

味はとってもおいしかったです。お歳暮でいただいたある洋菓子店さんのものと同じくらいに。

親バカ失礼します。

(それにはアーモンドプードルが入っていて、アレルギーがあるハルは食べられなかったのですが、

「おいしそう~、グラサージュだって~。」とうらめしそうに見ていたので、食べたかったのだと思われます。)

子供たちが大きくなって、親子一緒にではなく、それぞれの時間でキッチンを使うようになりました。

前は自分だけしか使っていなかったので、収納量を重視して、高さを揃えたりサイズに合わせた「入る場所に入れる。」というスタイルでしたが、

「○○ってどこだっけ?」とLINEメッセージが来たりしていたので、

パントリーのこの段が製菓道具置き場で、この箱が製菓材料入れ、冷蔵庫のこの場所が保冷の物入れ、と決めて伝えておくと、メッセージが来ることなく作る時間を楽しめているようです。

使う人が複数の場合には、目的別の収納の方が使いやすいのかなと感じている今日この頃です。

2024.02.16

昨日はスムーズに搬入が終わったので、午後から設置工事を始めることができたようです。

今日一日かかるかもしれないと思っていたけれど、順調に進めることができたようで、お昼を回って少し経った頃にタケイシさんから「無事に終了しました。」という連絡が入ってきました。

途中で設計士さんもいらしてくださったようで、Yさんにも大変喜んで頂けたということを19時回ったころに戻ってきたみんなから報告を受けました。

今回は、まだタケイシさんでは経験年数が浅いということで、ノガミ君に全体の取りまとめをしてもらったのですが、彼と一緒に報告に来た彼女の表情はホッとしていました。

自分がこの仕事を始めて1年半の時はどうだったろうか、なんてことはもうはるか昔のことで思い出せないのですが、こういう緊張感があったことだけはなんとなく思えています。

「ノガミさんやワタナベさんにいろいろとサポートして頂けたおかげで無事に納められました。」

うれしそうに話している姿はやはりキラキラして見えます。

よい形になりました。

2024.02.15

今日は、Yさんのキッチンの取付です。一番ドキドキしているのは制作を担当したタケイシさんじゃないかな。

かなり距離が遠いので、あまり無理のないスケジュールを、と思って普通に8時に出発してお昼ごろに向こうに着く予定。

そのタケイシさん、「コンロ下のフィラーが気になってしまいまして。」と言いながら7時ごろに出社してきました。話を聞くとなるほど、どうする形がよいかな、と思っているとヒロセ君が出社してきたので、彼にも参考意見を聞いて、現場での作業がスムーズに行くようにひと加工施すことに。ほどなくしてみんな出社してきたので、さあ出発。

と、出て間もなくタケイシさんから電話が。

「シャチョウ、すみません。図面を置き忘れてしまいまして。」

まだ高速に乗る前だったので、みんなで戻って再び出発。

頑張れ!

そして無事に碓氷軽井沢インターに。雪がないね。暖冬というのは本当なのですね。スタッドレスも要らなかったくらい、路肩に残った雪だけで路面はすっかり乾いているし、電光表示の気温も15度だって。神奈川と変わらないじゃないか。

久しぶりの軽井沢。結構遠いはずなのに、ちょこちょこと来ている町でもあります。

最初に来たのは友人二人と横川駅から寝袋担いで廃線を辿ってハイキング(というのかな)したのが最初だったかな。あれが22歳くらいの夏?だったかな?

そのあとにチアキが3歳くらいだったかな、「au soleil」のFさんのキッチンを作らせてもらいましたね。これは夏だったな。

そのあとは「山の春」のOさんの食器棚。この時は雪が深かったなあ。

アキコと夏に旅行にも来た。石の教会見たりしたっけ。

そのあとにSさんのキッチンを取り付けに来たのは初秋でしたね。あの時はヒロセ君がまだ入社して間もない頃だったかな。

遠いけれど思い出深い町なのです。

そして、軽井沢からひと駅西に向かった信濃追分にYさんの新居の現場があります。

ちょうど予定していた12時30分に到着。Yさんはいつものようにポジティブな笑顔で「こっちこっち。」って迎えてくださいました。大工さんはちょうどお昼で仮眠をとっているところでしたが、作業させてもらえることに。すみません、ありがとうございます。

今日はなぜ5人全員で来たのかというと、厚み20ミリのシーザーストーンを2階のキッチンまで荷揚げしないといけないのです。これがなければ3人で車1台で済んだのかもしれないけれど、たまにはこういう旅行気分の仕事も良いのではないかな。心配していた雪も雨もまだまだ大丈夫そうで、搬入経路も問題なさそうです。

屋内からでもどうにか行けそうでしたが、それよりは障害物が少ないということで足場を使ってバルコニーへ荷揚げすることに。一部足場を崩してサクサク本体たちを揚げていきます。5人いると大変スムーズであります。

そして、天板。今回は天板が割れないようにと木枠で固めてきて、その木枠作りはタケイシさんに任せていたのですが、ちょっと独特の作り方になっていて、すこし搬入しづらい形状になってしまっていたのですが、どうにか2階まで揚げることができました。

口には出さないけれど妙に神妙な顔つきになっているので、彼女もいろいろと考えているのでしょう。

そういうふうにしてひとつずつ勉強していくのです。

頑張れ!

さて、無事に搬入も終わって打ち合わせも終わったので、作業はノガミ君、ワタナベ君、タケイシさんに任せて、私とヒロセ君は先に帰ることにして19時ごろに無事に戻ってきました。

ふう。

トラックのなかをざっと片づけていると「ニャア。」と向こうから聞こえてきました。

アイが帰ってきたようです。「待たせたね。」

トラックを閉めて、アイを中に入れてご飯をあげて、メールを整理して、雨がぽつぽついう音が聞こえてきました、さて今日は帰りましょう。

2024.02.11

タケイシさんが初めて自分一人で手掛けるYさんのアイランドキッチン。間もなく完成です。

今回はナラのランダム張り突板を使って、ホワイトオイルでYさんご自身で塗装される予定。ホワイトで塗るとこの木地の状態に近い感じの色で仕上がるので、天板のビアンコドリフトと良い印象で納まりそうです。

ところで、Yさんのご新居は軽井沢。

軽井沢というと、「au soleil」のFさん、「山の春」のOさん、そして、制作例には載せられていないのですが、黒いキッチンを作らせてもらったSさんがいらっしゃいますね。

遠方からでもご依頼が頂けるということでとてもありがたいのですが、やはり遠い。遠いし雪が心配。なんて思っていましたが、いよいよ取付がある来週は暖かなようでちょっと安心。

Yさんご自身が設計士さんや工務店さんの間に入ってくださって、細かく近況をお知らせくださるので、設置は順調に進みそうですが、この天板を2階に揚げるのが大変そうなのであります。

18 / 120« 先頭«...10...171819...30...»最後 »