2021.10.14

最近キッチンのオーダーを頂くなかで思うことに、「吊戸棚はいらない」とお考えの方が多くなっているなということがあります。

昔みたいに、キッチンというスペースが独立した場所ではなく、ダイニングやリビングと一体になって、さらにはそちらを向いて調理をするというレイアウトが好まれるようになったからか、部屋の一体感を出すために吊戸棚のように遮るものを無くしたいという考えの方が増えてきているように思えます。

それでも、引き足にグラスをしまうと倒れてしまうから戸棚に置きたかったり、すぐに取り出したいものは目線の高さにしまいたい場合など、吊戸棚には吊戸棚にしかない魅力もあります。

そこで、私たちが作らせて頂くなかで、吊戸棚がどのような形が多くなってきているかをご紹介したいと思います。

【引戸】

吊戸棚というと、以前は背の高さよりも高い位置につけることが多かったのですが、それだとしまったものを見つけにくかったり、物が取り出しにくかったりと、明らかに使いにくい収納になってしまいます。

そこで最近は目線の高さで物がしまえるように作ることが多いです。その場合、一番シンプルな形は開き扉になるのですが、その高さだと扉を開いた時に頭がぶつかりやすいのです。

そこで最近は引戸を取り入れるほうがメリットがあると考えております。

戸の下に車をつけたり、カーテンのように上から金物でぶら下げる金物があったりと、開け閉めが昔の様に重くなく、軽い動作で動かすことができるので、大きな戸を作ることができるため、以前のように開き扉の方が広く開けられるというデメリットが無くなります。

また、一番大きなメリットとしては、調理作業中は「戸を開けたまま作業ができる」ということです。

開き扉だと、その都度閉めないとぶつかってしまうのですが、引き戸の場合は作業中開けておけるので、使いたい道具や食器が一目で見渡せて、使い終わったら閉めればすっきり片付くのです。

ただ、ひとつデメリットとしては、引き違い戸になるので、扉が重なるため、その分開き扉の収納に比べて奥行が小さくなってしまうという点がありますが、それを差し引いても使い勝手は良いと思っております。

余談ですが、下から上に向かって開くフラップドアでお客様からご意見を頂いたことがありました。

フラップドアは開けるとだいたい背の高さよりも上あたりに扉が開いた状態で作ることが多いです。そうするとことで、開けっ放しのまま作業ができることと、大きな扉で作れるので、開けたら中を一度に見渡せるメリットがあります。

ただ、扉を開けたままにすること、大きな扉がバタンと閉まると危ないのでゆっくり閉まるようにすることの機能を持たせるためにソフトダウンステーという金物をよく使うのですが、ここに入っているバネが少し強くて、女性が開け閉めするのには「少し力が要るのね。」と何度か言われたことがありました。特に年を重ねていくと上に持ち上げる動作が大変になってくるので、それが毎回食事の時の動作となるとかえって不便で・・、と言われて、扉の形を変えたこともありました。

【天井まで作らない】

最近は吊戸棚を天井まで作らない方も増えています。

やはり上まで作っても物の出し入れには不便なので、それならば大きな吊戸棚がリビングから見えるよりは、コンパクトで使いやすい大きさのもの、そしてリビングから見ていて美しいデザインの戸棚にしたい、という考え方が多くなってきています。

だいたい使いやすい高さなので床から1400ミリくらいから1800ミリ、もしくは1900ミリくらいまでの高さ400ミリ~500ミリのコンパクトな形を考える方が多くなってきています。

そこに普段使いのグラス類、毎食事ごとに飲むお茶のセットなどをしまう方が多かったりします。

ただ、収納量はそれほど取れないので、前回お話したパントリー的なスペースが別にあるとこのお湯な吊戸棚の在り方が活きてくると思います。

このめいいっぱい作らないという点で以前にお客様から面白いお話を聞いたことがありました。

それは、「こうして、家具を取り付けた後のほうが家具が無かった時よりもかえって部屋が広く感じました。」と言われたことです。

なるほどおもしろいと思いました。

一般的に白く仕上げることが多い壁ですが、白だけだと空間の距離や広さが一見分かりづらかったりします。

でもそこに、木の色など別の色が壁の手前に入ってくることで実際の部屋の距離感が感覚的につかめて部屋の広さがあらためて分かるのです。

天井まで吊戸棚を作らないことで、壁とのメリハリが出てより部屋の広さを認識しやすく快適に感じるという要素もあるのではないかと思っています。

このように今回は2つのポイントで吊戸棚のことを伝えてみましたが、どのようなものをしまって普段どのように使っていきたいかと御いうご自身の暮らし方や動作、動線を思い描いていくと、少しずつ使いやすい形が見えてくるのではないかと思います。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

お店で売られている量産家具と私たちが作るオーダー家具との違いというと、やはり大きな違いは金額になると思います。

例えば、椅子などで考えてると分かりやすいのですが、インテリアショップなどに行くと、使いやすくてデザインの良いダイニングチェアなどは数万円で販売されています。高くても十万円前後というくらいでしょうか。

一方私たちがダイニングチェアを1脚だけ作ると、倍以上の金額が掛かってしまうことが多かったりします。

実は、ダイニングテーブルなどの大きな脚物家具(椅子、テーブル、ベッドなどの脚のある家具。反対に食器棚や収納家具は箱物家具)に比べて小振りな椅子のほうが制作工程がずっとずっと多いのです。

特に椅子は座る人の背に合わせて、後ろ脚や背もたれがカーブしているものが多く、曲線が出てくると、その型取りと成形を行なって、さらに四角い形状ではなく、丸い形状のものになると小鉋で1本ずつ削り出したりし、さらには座面に布や皮などが使われる場合は木と違った素材になるので作業工程が全く別に発生するため、加工手間がテーブルよりも多くかかることが多いのです。

では、量産の椅子はどうしてコストを抑えられるかというと、やはりその字のとおりに同じ形やサイズのものを大量に生産することでコストを抑えています。

背もたれだけを何十枚も作り、脚のホゾ穴加工を何百本も作ることで、作業工程をまとめられて時間が短縮できるので、コスト削減を実現できているのです。

では、そこまでして高額になるオーダーにするメリットはというと、すごく曖昧な表現ですが、「その人に合わせた形を作ることができること」これに尽きると思います。

「その人にあう」とは、その人の体形に合わせた形だったり、その人の暮らし方に自然に溶け込む形だったり、その人の気持ちが華やいだり、安らいだりするデザインだったりと、その人のその思いに応えて作ることができるということがオーダーの一番のメリットだと思います。

もちろん、量産品は、量産されるまでに試作、試験、いろいろな意見をフィードバックしながらその形を作っていくので、私たちのような小さな工房では知りえない素材や、知識が盛り込まれてできた良い製品が生まれます。

また、量産品でも訴求点が異なるため、便利な機能に特化したもの、デザインに特化したもの、価格に特化したもの、などカテゴライズされたいろいろな表現方法の家具があります。

そのようにある程度分類分けされているので、選ぶ人はその時々にあった形を選びやすいですし、金額も分かりやすい。

オーダーはもっとそういう分類がごちゃ混ぜになっていて、「機能」という引き出しからその人に必要な物を取り出し、「デザイン」という引き出しからその人の好むものを取り出し、それで作り上げていきます。

なので、私個人としてはオーダーで作るということは、家具そのものを作るだけではなく、その使う人の暮らしの一助になるような気配りというか目に見えない部分も一緒に作っていると思っています。

ただ、家具はあくまでも暮らしの道具です。

使って使って使い込むことでくたびれる、そういう使い方が美しいと思っています。

その人がその時に、何を重視して使いたいかという気持ちと、その家具の形がうまく合っていれば、量産品でもオーダーでもその人にとって良いものになると思っております。

例えばね、お客様のお宅に伺って、家具のお話を聞いていた時に、ふと今打ち合わせているテーブルに目が留まる。

「ああ、このテーブルは、私が一人暮らし始めた時に使い始めて、結婚してもこうしてそのまま使い続けているのです。当時は余裕もなかったから、町の家具量販店で買ったのですが、いつの間にかこんなに長く使っていたなって気づいたのです。」

よく見ると傷だらけだし、お子さんがいたずら書きして消した後がうっすら白くなっていたり、角に何かぶつけたらしい凹みがあったりして。でも表面は塗膜こそ薄れて、食器のシミがところどころについているけれど手触りはツルっとしている。

こういう使い方をされている家具に出会うことがあります。

美しいなって思うのです。

こういう使いかたをされたら本望だろうなと。

ですので、自分が必要と感じた時にちょうど良い家具にお店で巡りあえたらそれが一番良いのでしょうけれど、もし巡りあわなければオーダーで考えてみる、という選択肢をもっと気軽にとりいれてもらえるともうれしいなあと思うのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

子供のころ、祖母の家に行くのが怖いことがあったのです。

祖母の家は両方とも都内にあったので、私にとっては野山を駆け巡るじいちゃんばあちゃんちというのがうらやましかったのですが、それでも時々しか訪れることができない祖母の家は子供心にワクワクするのでした。

父方の祖母の家にはだいぶ前から物置になってしまった部屋には縁側を通っていかないといけないし、そこに入ると古い匂いがして、日は入ってくるし、すぐにみんながいる隣の部屋に行けるのですが、なぜかみんなの声が少し遠く聞こえていて別の世界のようでした。

でも、この部屋にたどり着く前にお仏壇がある部屋(ここがいつも私たちが遊びに来ると寝泊まりする部屋なのです)を通るのですが、この部屋に子供心にとても怖いカップがあったのでした。

カップ?と、周りに話すとくすっと笑われてしまうのですが、小学校の自分にはとても恐ろしいカップでした。

普通のマグカップにまつげが長くて真ん丸な目が大きく描かれていて、その下には厚ぼったい唇が描かれているカップ。

この部屋に入ってそのカップが正面を向いていると、もう私は恐ろしくて恐ろしくて、おいおい母にすがって泣いていたものでした。

そんな私の様子を両親は時々いたずらするようにカップを動かしたりするのですが、それがも何だかよく分からないけれどけれど怖い。

弟は全くそんなことなくケロッとしているので、まったく情けない兄でしたが、あのカップはどこに行ったのだろうか。

きっとあの大きなギラギラした目が怖かったのだろうなあ。

私が子供の時分はこうして暗くてよく分からなかったり、自分では理解できないものに漠然と畏怖の感情を持ったりしていたのですが、今ではかなりいろいろなことが分かってしまう世の中になりました。

わが娘たちは、まだ暗い部屋をきちんと怖がってくれるので安心です。

「悪いことをすると、押し入れのお化けが連れに来るよ。」

そういう漠然とした怖さってとても大切な感覚ですので、それを忘れないようにしたいなあとカップを見つめながら思うのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

私は料理をするとしても週末くらいで、どちらかというと家よりも工房に居る時間が多いので、キッチンのコーディネートやデザインというと差し出がましく思えるのですが、今までいろいろな方々のキッチンを作ってきて感じてきたことがいろいろあります。

こういう直接いろいろな意見を聞かせて頂くことができるオーダーという形は、私たちにとっても大変魅力のある家具作りの在り方だと思っているのです。

その中にひとつに「キッチンのレイアウト」について皆さんからいろいろなお話を聞かせて頂けたことがありました。

レイアウトというと、大まかに分けて、「I型」「セパレートタイプ」「L字型」「コの字型」に分けられることが多いです。

皆さんの好みがあると思いますが、今までお話伺っていて感じたことは、【一人で使いたいか】【みんなで使いたいか】で大きく意見が分かれるのだな、ということでした。

「うちではお料理はもっぱら私が作るだけなので、キッチンも私一人で使いやすい形にしたいのです。」

そういうご家庭でご要望が多かったレイアウトは、一人でガシガシ使えるようなL型やコの字型のレイアウトでした。

なぜL型やコの字型か、というと共通点は囲まれていることでした。

作業動線を少なくしたうえで、シンク、コンロ、調理スペースといろいろな仕事ができる場所にアクセスしやすいように自分の周りをキッチンで囲みたい、というご意見が多かったのです。

そのキッチン内のワークスペースも通常は、900ミリくらい採って、人とのすれ違いがしやすいように考えることが一般的ですが、「一人で作業したい」とおっしゃる方は反対に「水仕事をしていて振り返れば一歩足を踏み出さなくても作業台の上のものが撮れるようにこのスペースを狭くコンパクトにしてほしいのです。」と、800ミリくらいにされる方もいらっしゃいました。

反対に、「週末は家族みんなでキッチンで料理することが多かったりします。」

という皆さんが選ばれるのは、I型やセパレートタイプのレイアウトになることが多いです。

我が家もペニンシュラキッチンと食器棚として使っているバックカウンターがあるレイアウトです。

実際に使っていると娘たちもキッチンで何やらごそごそと作るのが好きですので、多い時は4人でキッチンの周りをガチャガチャとやるわけです。

さてI型の場合は、【壁を向いて作業をする形】と【ペニンシュラタイプのようにリビングダイニングを向いて作業をする形】の2つがあります。

どちらの場合でも、キッチンだけだと足りない収納量を補うためにキッチンの背面にバックカウンターがあると収納量・作業スペースの確保ができるので、とても使いやすいです。

具体的には、壁に向いたキッチンならダイニングとキッチンを仕切るようにアイランドカウンターがある形、ペニンシュラタイプなら私の自宅のようなバックカウンターがある形です。

こういうふうなレイアウトにすると、I型+カウンターとセパレートタイプのキッチンとの違いが曖昧に思えてきます。

では、どう違いがあるかというと、セパレートタイプのキッチンは水仕事と加熱仕事のスペースを分けることをセパレートタイプのキッチンと呼んでいます。

作業スペースを水、加熱と各々で広く採れるので、L型やコの字型よりももう少し料理に複数人で時間をかけて使いたい、という場合はこの形にされることが多かったりします。

また、レイアウトを考える上で大切なことのひとつに、動線があります。

帰宅してから食材を置いて冷蔵庫にしまう、しまった食材の中から使うものを水のそばに置く、水仕事を終えたら加熱スペースへと向かう。といった一連の流れがお部屋の間取りによっては、その食材を置いたり、作業をしたりするスペースの取り方がI型よりもセパレートタイプのほうが効率良く動ける場合が多かったりします。

そして、一人で使う上ではそれほど大きく気にならないかもしれませんが、複数の人たちでキッチンを使う上でとても大切だと思っていることがあります。

これは個人的な思いも強いのですが、複数でキッチンを使う場合は、I型もセパレートタイプもできれば、ワークスペースが通路のようになっていると良いと思っているのです。

ちょっと分かりづらいのですが、【行き止まりになるよりは通り抜けられる形がとても使いやすい】と考えております。

たとえば、一般的に加熱機器が置かれるのは壁際になることが多いです。

その手前で水仕事をしている人が居る時に、加熱仕事が終わって、ダイニングに向かおうとするときに水仕事をしている人の後ろを通るよりも別の通路があれば、そちらを通ってゆくと動線が重ならないので使いやすいと思うのです。さらにはバックカウンターでレンジを使って解凍している人が居たり、配膳の準備をする人が居たりすると、なおのこと別の通路があると便利です。

となると、つまるところは、アイランドタイプが使いやすいのではないかと感じているのです。

ただ、完全なアイランドになると、コンロ際に油や匂いを防ぐ壁がほしかったり、大きな空間がないとかえってアイランドはダイニングやリビングのスペースを圧迫することもあるので、完全なアイランドキッチンでなくても、ペニンシュラキッチンの突きあたりが玄関になってたり、廊下になっていたりして、戸を開けるともう一つの動線がうまれて回遊できるようになっているととても良いと考えているのです。もちろんその戸は片手で開けたままにしておきやすい【引戸】だとなお良いと思うのです。

ですので、私が皆さんのお話を伺いながらレイアウト考える時は、キッチンを使う人数や玄関からキッチンへの動線、勝手口があるか、回遊できるかなどご新居の間取りと皆さんの家族構成などを伺いながら、どの形が良いのかを提案させて頂いております。

あと一つ忘れておりました。パントリーがとても重要だということ。

それはまた今度お話しますね。

そして、もうひとつ面白いこと。私でも読めないのは、「キッチンが新しくなったら、主人が料理を始めるようになっちゃって、私の場所が狭くなってしまいました。(笑)」とうれしそうにお話しされていた方もいらっしゃったので、気持ちの移り変わりまでは、なかなか読めないのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

オーダーキッチンを検討されるお客様が合わせて一緒に考えていらっしゃる家具として、食器棚とダイニングテーブル、という名前が良くあがります。

今日はダイニングテーブルについて思うことをお伝えしたいと思います。

ダイニングテーブルでいつも思うのは、お部屋に置いても邪魔にならないのなら大きいに越したことはない、ということです。

実際、我が家の暮らしぶりですが、子供たち(娘が二人居ります)と一緒に居て感じていたのは、「子供たちはなかなか自分の部屋で勉強しない」ということでした。

長女が小学校4年生の時にそろそろ自分の部屋を用意しよう、ということで次女と一緒に使ってもらうためにひと部屋開けたのですが、ご飯を食べるのはもちろん、お絵かきするのもダイニングテーブル、勉強するのもダイニングテーブルと、テーブルが彼女たちの居場所だったのです。

「せっかく作ったのだから自分たちの部屋にはいかないのかい?」と彼女たちに聞くと、「やっぱりお母さんのそばが良いとのこと。」

欧米のように小さな時からきちんと自分の部屋で過ごす習慣があるわけでもなく、寝食は常に親と一緒で川の字で寝る、という暮らしぶりの我が家にとっては、小さな時分のころは静かな自分の部屋が不要だったのです。

だから私は勉強机も子供が小学生の間は不要と考えていて・・それはまた今度のお話で。

それと、そのテーブルの大きさは、お皿も大きく広げられてご飯をたくさん食べて、ノートや本も一杯広げていろんなものを見聞きして、と、ワークデスクのような印象をテーブルには持っていて、そうなるとやはり大きなテーブルが良い、と思っています。

できれば4人家族くらいでも、ダイニングのスペースに余裕があるようでしたら1800ミリくらいの長さだとそのようにいろいろな形で使いやすいと思っています。

そして、奥行はできれば850ミリ以上は欲しいと考えています。

我が家では以前には奥行800ミリのテーブルで食事を採っていたのですが、自分のスペースと共有して物が置かれるスペース(大皿やお鍋など)を考えると800ミリだとちょっと狭く感じたのです。

奥行き850ミリにできれば、一般的に大皿やお鍋の大きさは24センチ~30センチ大なので、それらの食器が真ん中に置かれると、一人ずつの食事のスペースはちょうどA4サイズを縦にしたくらいの300ミリ弱になると思います。このくらいのサイズがあれば心地よく食事ができて、奥行900ミリだと少しゆとりをもって食事ができる、という印象を持っております。

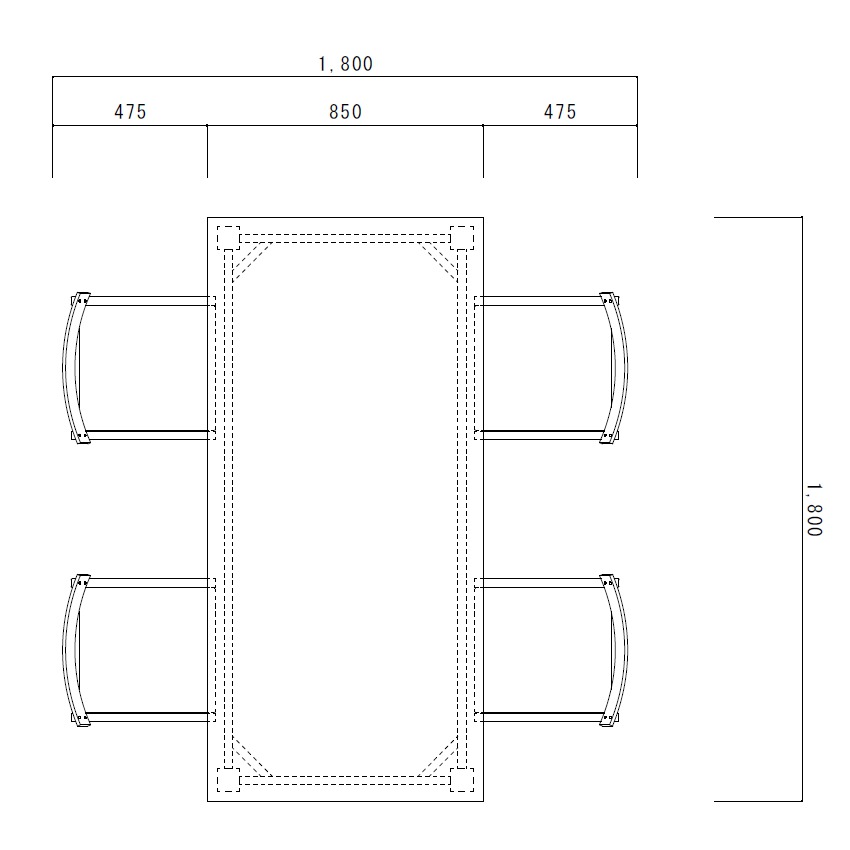

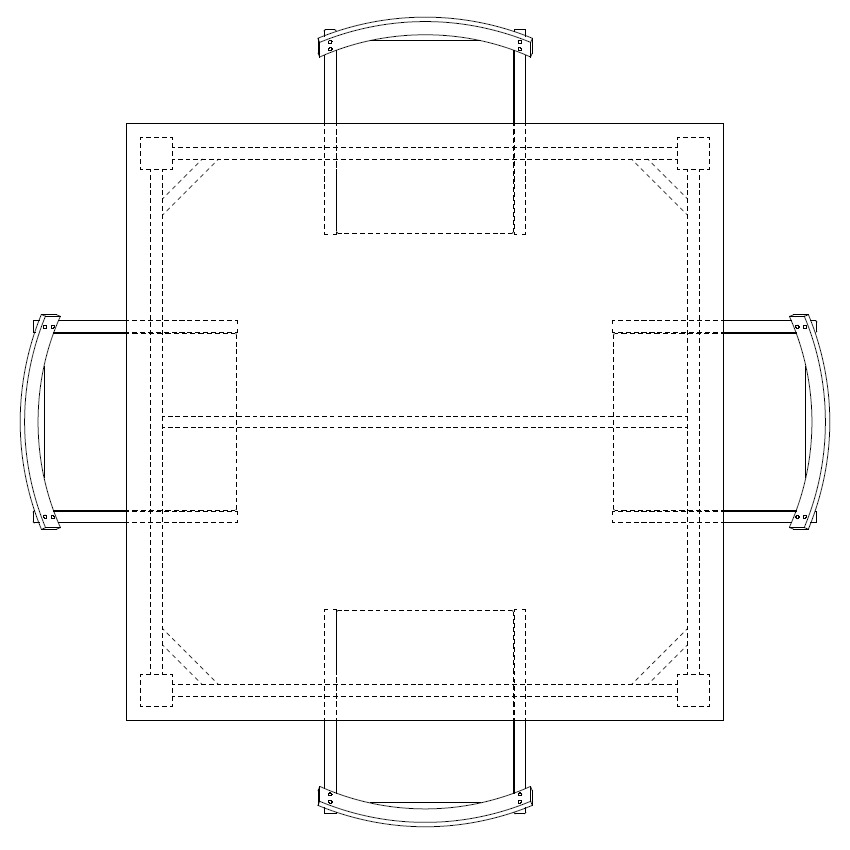

テーブルのサイズの印象はそのように考えておりまして、さらにそこに椅子を4脚置くと、だいたい約1800ミリ×約1800ミリの正方形に近いスペースがダイニングセットのスペースになるのではないかと思っております。

(500ミリ(椅子のスペース)+800ミリ~850ミリ(テーブルの奥行)+500ミリ(椅子のスペース))

図にするとこのような感じです。

このように考えると、四角いテーブルは用途がはっきりと分かりやすく、また、リビングダイニング(LD)とキッチン(K)がひとつの空間になることが多い最近の間取りですと、その空間が長方形になることが多いため、正方形のダイニングスペースだとそれぞれの部屋の用途を分けやすく、動線も考えやすいのではないかと思っております。

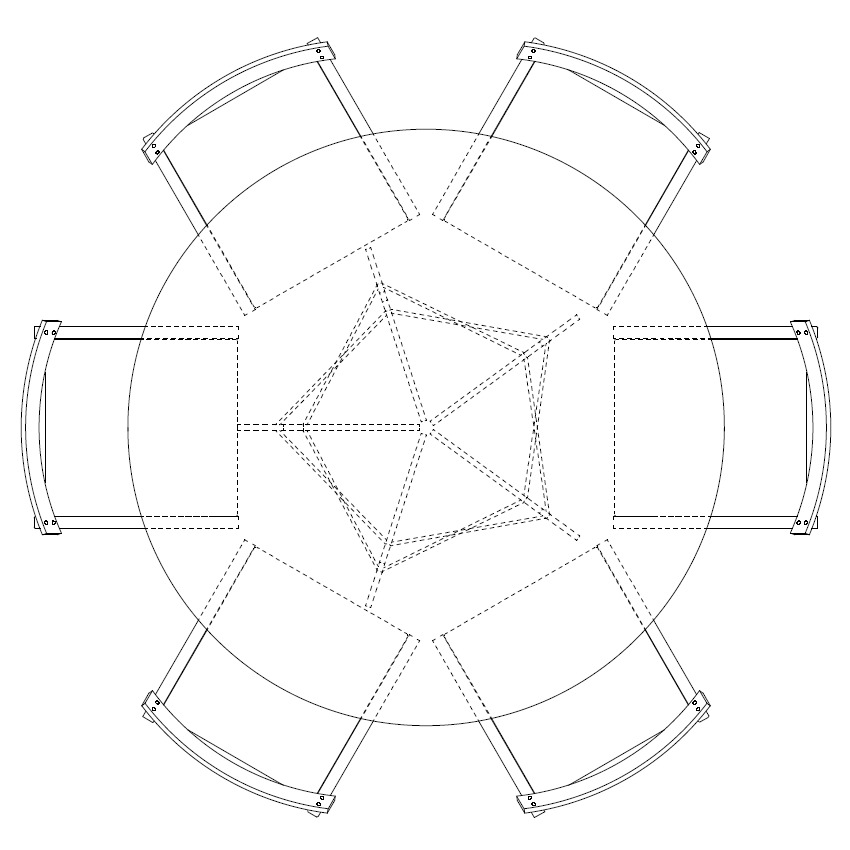

反対に丸テーブルはどうでしょうか。

丸テーブルの良いところはやはり親近感が得られるちょうど良い距離を持てることと、空間を緩やかにつなげて、お部屋の印象が柔らかく感じられることなのではないかと思っております。

先ほどLDKのひとつの空間が長方形になるというお話がありましたが、この空間が上から見た時に正方形に近い間取りになる時には、丸テーブルのほうが緩やかに回遊できるような動線になるのではないかと思えるのです。

ダイニングとリビングの空間が曖昧なひとつの空間になって、メリハリは出さない柔らかな空間が生まれると思えるのです。

また、座る位置が限定されないので視線がぶつかることなく、なんとなくゆったりした気持ちが生まれるように思えます。

また、みんなが中心に向かって座るので、四角いテーブルよりも少し小さなサイズでも多くの人で座りやすい印象があります。

たとえば直径1300ミリの丸テーブルだと6人で座ってもきちんと食事ができますが、1300ミリ角のテーブルだと4人で座って使う形になります。

機能面からも見た目の印象からも柔軟性があるのが丸テーブルだと思えます。

それでは、私はどちらのテーブルの使っているかというと、丸テーブルです。

我が家の間取りはリビングダイニングがほぼ正方形で、さらには2階の床を支える柱がダイニングにそびえたつ形になっているので、四角いテーブルだと置けるスペースが限られて、リビングで過ごすスペースが無くなってしまうくらいに狭くなりそうでしたので、リビングダイニングがもっと曖昧になるように丸テーブルを使っています。

ここでもやはり次女は時々勉強をしていますよ。(長女はもう高校生になりましたので、もっぱら自分の部屋に向かうようになりましたが。)

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

ゆきどまりの庭は緑が鮮やかです。

淡い緑から少しずつ深みを増して、向こうのほうではこんもりと茂って遠くが見渡せないくらい。

ここには誰も居りません。

温かな春の午後のような陽射しがあたりにスゥッと広がっていて、目をとじるとふわりと毛布が私を包むようです。

チョウは飛んでおりました。テントウムシも後ろからやってきて向こうへフーッと行き過ぎていきます。

でも他には誰もいない。

ネコも居ないし、友人も来ていない。

そもそも入り口がありませんもの。

でもね、ここでキシキシ音がする少しささくれた椅子に座って黙って目をつむってあたたかな紅茶を飲んでいると、こそこそします。

風の音かしら。

こっそりと気配があります。

まるで、みんなが真夏の午後の気だるい空気から一歩退いて涼しい木陰で休んでおしゃべりしているように、姿はないし声もないのですがこそこそとそこかしこでみんなが生き生きとしている様子が分かります。

みんながみんな楽しそうに暖かそうにおしゃべりしている様子が目をつむると、浮かんできます。

おや、今あちらの片隅ですらっとした人が通り過ぎましたか。

誰も居ないのにみんなが居てくれて温かいから、淋しくないし、気分よく私もここでお茶を飲んでいます。

そういう夢でしょうか。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

どんな家具がどのような方にとって使いやすいかというのは、なかなか分からないものであります。

この建築・インテリアの世界においては、ある程度の物差しができています。

「この身長ならこの高さが使いやすい。」

「この色ならこういうテイストでまとめると心地よい空間になる」

「この家族構成ならこういう間取りが良いでしょう。」

なんていろいろな物差しがあったりしますが、私としては結局体感してみないと分からないし、ある程度身体的な誤差は慣れてしまうものだと思っているのです。

実際に、現在私が暮らしている住まいでは、キッチンの高さは90センチにしています。私が身長182センチ、妻が身長172センチ、娘たちもすくすく大きな大柄の家族の暮らしにとっては、この高さは使いやすい高さだなと感じておりますが、この住まいに移るまでは高さ85センチのキッチンで暮らしておりました。

それは多少洗い物をする時は、すこし腰が痛いなあなどと思っておりましたが、それ以外に具材を準備したり、火を使う作業においてはそれほど低いと感じておりませんでしたし、そこはそこで快適な空間と思っておりました。

ですので、家具を作る立場、使う立場の両方から考えてみても、その家具を使ってくださる方をよく知らずに一概に使いやすさを提案することは何となく不安がありまして。

それでは、どうすると良のだろうと思い悩みまして、結果としてやはりその人の声を聞いて提案することが、その人、その家族にとっての最善に至る一歩なのではないかと思っております。

例えば、使いやすさを考えていて過去にはこんなこともありました・・。

出っ張りの少ないキッチンを実現させるために引き出しにはハンドルをつけないで、引き出しの一端に手をかけて開けるようにしたいという要望を頂いたことありました。

もちろん、出っ張らないでスッキリとした印象にできることは大きなメリットですが、料理をしている時は手が汚れていることが多かったりします。その時に直接木に触れることがその人にとって良いかどうか、また手をかけて開けるには指を引っ掛けて開けることになるのですが、年を重ねていくと力が弱くなってきます。ましてやキッチンをよく使うのは女性が多かったりしますので、「開け閉めするのにより力が要るのね。」感じる時が来ると思われます。

さらには、最近の引き出しは、手を途中で放してもゆっくり自然と閉まるソフトクローズレールというのが主流です。しまっていく動作も美しいですし、閉め忘れもなく、中にしまわれているものも大きな振動することなくしまっていく使いやすい機能金物です。

ただ、閉まる時にゆっくり閉まるバネが入っているので開ける時には普通の引き出しよりも少しだけ力が要るのですね。

そうなると指で開けるのにより力が必要に感じる場合があります。

せっかく使いやすい金物を使って、出っ張りのない形を実現しても使っていると指が疲れる・・。

それを回避するように私たちもあれこれ工夫するのですが、それでもその手を掛ける形を長年使っていたらやっぱり疲れてしまって、突き詰めていくと握って開けやすいハンドルをつけましょう、となってしまう事もあります。

それならば最初からハンドルをつけておけば、ハンドルをつけることで実現する形の美しさも表表現できたかもしれませんが、手掛けのデザインを残したままハンドルをつけると、少しばかり中途半端に見えてしまう事もあります。

似たような事例でプッシュ式扉というものもありました。

名前の通りに押すと開く扉で、よく昔のテレビ台に使われていた構造です。

押せば開くので、ツマミをつけることもなく、とてもすっきりとしたデザインにできます。

小さなお子さんがいらっしゃるご家庭では、ハンドルやツマミだとちょうどお子さんの目の上の高さになって頭をぶつけやすいので、採用したいというお話も頂きます。

このプッシュ式扉ですが、昔から言われていたことが「プッシュしてもそれほど出てこないから開けづらい。」ということがありました。

「押してもちょっとしか開かないから結局もう一度扉を引っ張り出す動作があるから意外と二度手間に感じるのです。」そういう声を反映してできたのが、プッシュ扉専用の蝶番で、通常のスライド蝶番とは逆にばねが入っているので、プッシュすると45度近く軽く開いてくれるのです。これが大変軽く開くので、「これは使いやすい。」と当時は私も膝を打ったのですが、その後、とあるお客様からご意見を頂いたことがありました。

「イマイさん、あのプッシュ式扉はとても使いやすいのですが、開きすぎちゃうんです・・。」

なになによく聞きますと、そのお客様のご家族みなさんは、この扉が「プッシュ式」と理解して使っているから不便はないのですが、お客様を招いてみんなでお料理を作る時には、来られた皆さんはそのことに気づかないものですから、この扉に腰やひざが軽く触れただけでフワーっと扉が開いてしまって、それが開いていることに気がつかなくて扉にぶつかっちゃうんです。とのこと。

なるほど、そういうこともあるのだなあ、と大変勉強になりました。

このお客様の扉はそのあと普通の蝶番に変えさせて頂いて、それから不便なく使って頂けているそうですが、いずれの形も、「これが使いやすい、これは便利だ。」と、よい方向になると思って考えた形の結果がかえって不便を感じる原因になってしまったりして、一概にこれは良いと思えるものをいろいろな方に進めるのは難しいものなのだ、とあれから私はより強く考えるようになったのでした。

ですので、家具をオーダーして作ろうと考える時は、何もかもを実物で確認できることも少ないですから、その形にするときのメリット、デメリットをきちんと伝えてもらえることが一番大切なことなのだと考えております。

とりとめのない話になってしまいました。

「ここを見るとあなたに適した家具が分かります。」というようなお話にできなくて、すみません。

いろんなことを体感して、見聞きすることが、自身にとっての良い形を見つけるための一足だと思っておりますので、皆様の暮らしにとって良い形が見つかることを願っております。

エッセイ一覧に戻る