2025.10.22

家具やキッチンを作ることって、自分が今までどう暮らしてきたかを見つめ直す良い機会だと私は考えております。

家具をオーダーする時って、ちょっとしっかりした気持ちで皆さんご相談に来られます。目の前にあるものを購入するわけはなく、まだここにはない家具を、それも見ず知らずの人に一緒に考えてもらって、大きなお金を支払うのですから。それってとても勇気のいることだと思います。

だから、やっぱり簡単な気持ちで相談に来られる方は少ないのです。

そういうしっかりとした気持ちを持った皆さんとお話を始めるわけですが、最初はやはり取っ掛かりが難しかったりするのです。特に男性とお話しをしているとそう感じることがあります。おそらく私も同じ立場だったらきっとそういうふうに構えてしまうでしょうね。(笑)

女性がお話ししてくれる場合は、まずきちんと全部お話しされてから、私から見てこれは良い、これは良くないという部分を聞かせてほしいっていうスタンスでお話ししてくることが多いですが、男性は最初から一歩引いた立ち位置で話を聞きながらも、何か不整合な点がないかどうかを確認されている、と言う感じを受けることが多いです。

だから、その人の気持ちを知るのに、男性のほうが時間が掛かることが多いのです。それは自分にも当てはまります。

自分の服を購入する時に妻にも良く言われました。

私はそんなにおしゃべりが得意ではないので、お店の店員さんに話しかけられるとちょっと戸惑ってしまう方でして、女性のように気軽にウィンドウショッピングなんてことが難しい。(笑)

だから、服を買う時もこれって心の中で決めてからお店の人に話しかけるわけですが、その様子を見ていて妻が、「お店の人はプロフェッショナルなのよ。それはもちろん、お店側にとっては服を購入してもらいたい、と言う気持ちが一番だと思うけれど、その前にその人のことを考えていろいろコーディネートしたいって言う気持ちがあってその仕事をしている人なのよ。だから、自分に合うものかどうかは相談に載ってもらうことが一番よ。その上で自分が決めれば良いと思うよ。」

なるほど。それはその通りだ。

そのようなわけで、それから私はなるべくいろいろな方とお話しして意見を頂いてから服を選べるように、少しは成りました。(笑)

だから、家具やキッチンも一緒だと思っています。

まずは、もちろんその人が希望する家具のお話しからはじまるのですが、気が付くと、何が好きで、どんな暮らしをしたくて、どこに住みたくて、と少しその人のプライベートに入り込んだお話になったりもします。そうしないと、いろいろなことも見えてこないしいろいろなことが提案しづらかったりするからです。それが、男性の場合は女性に比べてもう少し時間が掛かったりする。

でも、そこまでお話ができるようになると、

「じゃあ、私は毎朝ここでこうしたい。」

「ここにはこういうものをしまっておいてすぐに食べられるようにしたい。」

「子供たちはここで勉強させたいから、あなたはここに居てね。」

なんて、この家具やキッチンが入ってからの暮らしがどんどん見えてくる。

「それなら、これは私にとって必要ないものよ。」

「ここは、これがないと使いづらいから絶対譲れないかな。」

とか、自分たちの暮らしかたが今までどうだったか、それをどう続けていきたいか、どう変えていきたいか、会話のやり取りで、暮らしかたがどんどん洗練されていくのです。

洗練されていくって言っても、ただ何もかもそぎ落として、シンプルになっていくわけではなく、その人の気持ちが洗練されていって、周りから見れば不要に見えるものでもその人にはとても大切な物だったり、今までの暮らしでどこに満足していて、どこに不満があったかがどんどん見えてくるのです。

だから、できあがった家具が仮に周りから見ていると、何気ないどこにでもあるような形に見えたとしても、その人にとっても唯一の形になるのです。

その唯一の形に辿り着くために、お話しをして、暮らしかたを考えて、そのきっかけを作ることが私たちの一番大切な仕事ではないかと思っております。

以前に、ちょっと変わった依頼をメールで頂いたことがありました。

ご新居にシンプルな食器棚を作りたいと考えていらっしゃったお客様で、費用の感覚がまったく分からないから、ということで、私たちを含め数社に御見積をお願いされていました。

そのことをお知らせ下さった上でいろいろとお話をしてくださいました。ここはこうしたい、新居のここはどうなっているのか、ここはどういうふうに使ったら良いか・・。

いろいろとお話ししながら、一つの原案を作り、それをその方の希望に合う形になるまでいくつか変更を重ねた頃、ちょっと変わったメールを頂きました。

「イマイさん、実は私迷っているんです。数社の家具屋さんを検討しながらここまでお話を進めてきて、イマイさんのご提案が一番丁寧で分かりやすくて、金額もそれほど高くないのです。でも、もう一社さんもそれなりにご提案を下さって、金額はイマイさんよりも少し安いのです。なので、イマイさんにすべきか、そちらの家具屋さんにすべきか、迷ってしまって。」

そして、そのメールと一緒にその家具屋さんが作った簡単な図面が添付されておりました。その形を見ても私たちが作るとそんなに安く作るのは難しそうです。

これまでメールでいろいろお話しをやり取りしていたのですが、もうこれだけメールで打ち合わせていると、何となくその人となりが見えておりました。

それで率直にお話ししました。

「例えば、この家具屋さんの図面のこの部分は開け閉めする時にどんなポイントがあるかおっしゃっていましたでしょうか?」

「はい、これこれこうで・・。」とお客様。

なるほど、私が懸念している部分と同じことをこの家具屋さんは思っているなあ。これなら、使う人のことを考えた形になっている。そう思ったのです。

そして、お客様にそのままそのことを伝えました。

「おそらく、その家具屋さんはきちんと考えてくださっていると思いますよ。私が思っていることと同じことを考えているようですので。あとは、どちらの家具屋さんにされるかはご自身でお決め頂ければと思います。」と。

もちろん、私たちに依頼してくれたらうれしいなと思っておりました。でも、金額が安くて、同じように使う人の気持ちを考えてくれているのならそちらの家具屋さんが選ばれるかもね、とも思っておりました。

そして、やはりそちらの家具屋さんが選ばれて、お客様には、「イマイさんには、大変お世話になりました。結局のところ、家具をお願いできずアドバイスだけ頂く形になってしまいましたが、大変感謝しております。この先、このシンプルな形よりももっと大きな家具が必要になってくる時が来ると思います。おそらくもっと込み入った複雑な家具のご相談になると思われますので、その時にぜひイマイさんに依頼させて頂きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。」

と、お便りを頂きました。

何だか損したような得したようなよく分からないお話しの結末になってしまったのですが、こうしてそのお客様が一つの形に辿り着いたのだから良いかなと。

その時は、「お人好しだなあ。」と周りから声を頂いたこともありましたが、それが今に生きていると思っております。(笑)

でもね、こういう機会がないと自分の暮らしぶりを見つめ直すことってなかなかないことだと思うのです。だから、家具を買い揃えることももちろん楽しいことですが、こうしてお話ししながら家具を作ることも同じくらいかそれ以上に楽しく魅力あることだって皆さんに感じてもらえたらいいなあ、と思いながら日々過ごしているのです。

2025.10.22

文:イマイアキコ

私が思い出すキッチンの風景は、くるみ餅を作る家族の姿です。

くるみ餅は岩手県出身の両親のソウルフードで、我が家ではおせち料理のメニューのひとつとして大掃除のあとに、必ず作っていました。

母が殻つきのくるみを袋いっぱい買ってきて、それをトンカチで割るのが兄の当番。割れた殻から実をほじり出し、実に殻が混じらないようにするのが私の当番。取り出した実をすり鉢に入れて擂り、味を調えるのがまた兄の当番。いつも家族なんてお構いなしに、風のようにふらりと出掛けてしまう兄も、この時ばかりは何も言わずに半纏を羽織ってキッチンの床にあぐらをかいて黙々と作業をしていました。

「くるみは殻付きでないと風味が違うのよね。」

「同じ岩手でも味噌ではなくて醤油で味をつけるところもあるのよ。」

「お湯ではなく煎茶でのばすところもあるのよ。」

と、この作業中に毎回必ず母から出るエピソードの数々を聞きながら、一時間以上掛けてこの作業をしたものでした。

今は、兄妹それぞれ家庭を持つようになったので、新年の挨拶の時がくるみ餅作りの時です。

「酔っ払う前にこれよろしくね。」

と、新年の挨拶もそこそこにすぐに作業が始まります。船乗りだった父はいつもお正月の時は留守にしていましたので、下船した今、こうして家族みんなが一緒に作業ができるようになったわけです。

でも、今は短時間で作れるようになってしまいました。殻付きのくるみはなかなか売っていなくて、実だけ袋売りされているものを買ってきて、それをすり鉢で擂るだけですから十分ほどで終わってしまいます。

だから、兄一人でもできる作業ですが、私は今でも必ずこの作業を手伝うようにしています。母から出るエピソードを聞かないとかえって心配になり、居心地の悪くなる私は、「醤油で味付けるところもあるのでしょ?」と話を促すようになりました。すると、「そうそう。」と両親のくるみ餅のエピソードを交えた思い出話が始まります。十代の頃には、「もうそれ何回も聞いたんだけど。」と言ってしまったこともあったと思うのですが・・。

私は家族でこの作業をしている「空間」が自分の居場所を実感できるので、大好きで必要です。

自分が親になった今、子供たちにとってそんな「空間」を作ってあげたいと思いますし、またその思いが受け継がれていったら素敵だなと思っているのです。

2024.06.18

雨が多いこの時期に気になるのが湿気だと思います。

素足でサラッと感じていた床の足触りなども少しべたつきを感じたりすることが気になりますが、湿気が多い時に一番気になるのがカビではないかと思います。

私たちが作る家具は、主に自然塗料と呼ばれているオイル塗料を使用して仕上げることが多いです。

木は製材されて家具になった後でも乾湿の影響を受けて調湿するので、木の内部に浸透して硬化するタイプのオイル塗料はその調湿の妨げが小さく、木にとってストレスが少ないことと、また内部で硬化して仕上がるため、表面の塗膜が薄く木にそのまま触れているような質感に仕上がることが特長です。その代わりに合成樹脂塗料(ウレタン塗料)よりは塗膜が薄く塗膜の硬度もないため、傷や汚れが付きやすかったりするのですが、その都度ペーパーを当ててオイルを擦り込んでいくことでストレスなく良い風合いに変化していくため、最近は特に好まれる仕上げでもあります。

ただ気を付けなくてはいけないのが、傷や汚れが付きやすいことのほかに湿気の影響を受けやすいことです。

私たちは、家の中の水場であり湿気が多い場所であるキッチンや洗面台も他の家具同様に無垢材や突板を使って制作することが多く、塗装はオイルで仕上げることが多いので、カビと出会う機会もそれなりにあります。

まずは、ホコリのようなフワッとした白いカビ。

こちらは、家具の扉などの表面にポツポツと付着することが時々ありますが、木の中まで浸透していないので軽く水拭きするだけで取れることが多いのでそれほど心配は要りません。

ただ、オイル塗装は水拭きするだけでも徐々に摩耗していく塗膜のうすい塗装なので、そうやって水拭きした後は良く乾かしてから手触りがザラっと感じるようなら目の細かい(400番くらい)サンドペーパーで表面をなでるように軽く磨いてからオイルを擦り込んでおいてください。

そうすれば表面の塗膜がまた強くなりますので、その後はカビが付きにくかったり、付いても落としやすくできます。

反対になかなかきれいにするのが大変なのは黒いカビです。

今まで私の自宅やお客様のお宅も含めて、どのような場合に発生したのかいくつかご紹介しましょう。

時々見かけるのが普段奥まで引っ張り出さない引き出しの奥を掃除しようとして中身を出したら奥の板が黒くポツポツとなっていたことがありました。

これは湿度の高い地域(山あいに建つ家や川のそばに建つ家、海のそばに建つ家など)に立てられたお宅のキッチンに時々見られます。多湿なため、家具の中まで湿気が溜まってカビが入り込んでしまうのですね。ふだん開け閉めしている引き出しでも奥のほうは空気が対流しづらいのでカビが発生することがあるのです。

最近は、引き出しを作る時には掃除がしやすいようにと樹脂塗装でコーティングされた化粧板で作ることが多くなりましたので、内部に黒カビが付くことは少なくなってきましたが、無塗装の仕上げで合板や無垢材を使って作る引き出しなどは、黒カビがつきやすいのです。以前、磨いてもどうしても取りきれなかったので、白いポリエステル化粧板の引き出しに作り替えたことがありました。

続いては、天板の上です。

ダイニングテーブルや食器棚の天板などは濡れ布巾や濡れた調理道具などを置きがちです。

短時間ならシミになったりすることはないと思いますが、置いて濡れてしまったらきちんと水気を拭き取って乾かしておかないと、繰り返しているうちにそこだけ黒ずんでくることがあります。

また、天板の上だけではなく、キッチンや食器棚の側面を木製のパネル上になって仕上がっていると、そこにまな板などを立てかけたりしがちです。またはそのパネルのそばに洗った食器を乾かす水切りかごなどが置かれていたり。

以前、まな板を長時間キッチンのサイドパネルにピタッとくっつけて置いていたというお客様のところでは、まな板とサイドパネルの両方の木目の中にカビができてしまっていて、磨いても漂白剤を使っても取れませんでした。ちなみにこの時はオイル塗装ではなく、ウレタン塗装で仕上げていたのですが、導管の中に入り込んでしまったカビは取ることができなかったのです。

この状態からサイドパネルを外すことはできないので、きちんと完全に乾燥して表面のカビを掘ったり削ったりして除去してから、ステンレスなどの水が付着しても問題ない素材を張ることをお伝えしたのですが、いまだ連絡を頂いていなくてそのままお使いくださっている形です。

同じく、水切りかごから飛んだ水分がいつの間にか水溜りになっていて、そこだけ真っ黒になって取れなかったこともありました。この時は、何度も水はねしていたためかオイルが取れてしまっていたので、まずは完全に乾いた状態で表面をやすりで研磨しまして、表面の黒ずみだけはある程度取れたのですが、やはり導管に入り込んだ黒カビは取り切れませんでしたが、研磨後にオイルを塗ったら表面はある程度きれいにすることができました。

続いてはシンクの前です。

このシンク前のエプロン部分(シンクの手前の板の部分)に布巾を掛けておいたり、濡れたエプロンがしょっちゅうエプロンに触れている場合などはエプロン部分がだんだんと黒ずんできます。

それからよく見かけるのがタオルをかけて置いたところがうっかり黒くなってしまったという例です。

キッチンや洗面台の扉のハンドルにタオルをかけられるように作ることが多いのですが、手を拭いて濡れたタオルが木の表面にそっと触れた状態であると、いつの間にかそこが黒くなっていることがあるのです。

私たちのキッチンはシンクの下にゴミ箱を置く形が多いので、タオルをぶら下げても木に触れることは少なかったりするのですが、洗面台の場合は扉のハンドルにタオルを引っ掛けたりします。

そうなるとじわじわと黒くなってくることがあるのです。

ですので、我が家の場合は、湿気が多い梅雨やこの秋の時期は、面倒ですがタオルはそこにはぶら下げないで別の場所にハンガーに引っ掛けてしまっています。

我が家の場合もポツポツと黒いカビが出てきてしまっていたので、アルコールスプレーを使って拭き取ってからオイルを上塗りしました。

どのような事例も基本的に木が水気を含んだ状態で通気が滞ってしまう場合に起きています。

ウレタン塗装にすればこのような症状は軽減されますが、絶対ならないというものでもありません。

以前にはウレタン塗装で仕上げたカウンターに和食器の粗い高台が擦れてできた引っ掻き傷から水分が入ってしまって、塗膜でコーティングされた表面と木の間でカビが広がってしまって取れなくなってしまったという、コーティングがかえって通気を阻害することでカビが広がった例もありました。

ですので、木のキッチンや家具を使う時は、「濡れてしまったら早めに乾かす」ということが一番の基本です。

なるべく早めに水分を拭き取って、風通しよくする、という当たり前のことを心がけていればそれほど大きなシミや汚れにはなりにくいのです。

今、いろいろな高機能の住宅建材があるのは、そういう手間を軽減できるようにと苦労して考えられた知恵でできたものです。

天然の素材にあまり手を加えず使う、ということはそういう苦労が良い意味できちんとつきまとってきます。

その手間暇をかけてできあがったものを私たちは良いと感じている今があるのですから、その時間を惜しまずに、キッチンや家具を良い具合に自分の道具にしていってほしいと思っております。

エッセイ一覧に戻る

2024.06.18

朝霧高原と言うと、まだアキコと結婚する前にこのあたりに来たんだっけなぁ。

あの頃は、この家具づくりの仕事をずっと続けていくのかなあとぼんやり不安になって、自分が何をしたいのかよく分からなくなってたような気がする。当時は家具作りというよりは、お店の家具ばかりを作っていて使う相手が見えないことや、作っても数年間で改装工事になって壊されてしまうようなものが多かったり、内装屋さんから降りてくる形は、見た目ばかりが重視されて、作りが貧弱だったり、使いづらいだろうかたちばかり作ることが楽しくなかったのかもしれない。

そして、やはりぼんやりと結婚という言葉が頭に浮かぶようになってきた頃だと思う。

不意に、動物の世話をしながら暮らしてみたいなぁという思いが以前よりも強くなったのだ。なんとなく、日の出とともに動物たちと起きて毎日を生きるという暮らしを夢見たのかもしれない。

口に出したからには実行しなければ、という思いがあって、ある牧場に見学させてもらえるように約束したのだった。

少し涼しい季節だったかな。とても広い高原を二人で歩いたことをなんとなく覚えている。

少し緊張しながら(一人だったらもっとガチガチになっていたかも・・)訪ねると、オーナーは最初から少し諦めた表情で、もう何度も繰り返しているだろう話をしてくれた。

動物と暮らすことは思っている以上に大変だし、それで食べていくのは、とても厳しいことだよ、と楽しそうな話はひとつもあがらなかった。きっとそのあとには、それでも生き物と暮らす喜びはそれ以上に素晴らしい、と無言で伝えていたのかもしれないが、二十歳過ぎのしかも一人で来られないような覚悟の子供が甘えてできる仕事ではないとふるいに掛けたかったのだろう。

「それでも、住み込みでやっていきたいと思うのなら、また来なさい。」

とそう言ってくれた。

案の定、私は行かなかった。その後の連絡も取らなかった。きっと失礼な若造だと思ったことだろう。

すみませんでした。

私は「あきらめろ。」と誰かに言ってほしかったのかもしれない。

情けないことに今までをきちんと自分自身で考えて生きてきたって胸を張って言えるわけではなくて、いつも誰かにきっかけを作ってもらって流れるように生きてきたように思える。大学を辞めたことも、今の仕事を始めたことも、インテリアの専門学校に行ったことも。

そして今もこうして誰かにこっちにくるなと言ってもらえて、いかなくて良い理由ができたことに安心しているのかもしれない。

このあたりに来るとそういう情けない自分が思い出されるけれど、その何もかもがあって今がきっとあるのだろう。

感謝しなくてはいけないよね。

現地に早く到着したので、こうして昔を思い出したのだ。

懐かしいね。

エッセイ一覧に戻る

2023.09.27

私たちの工房の2階は、私たちがどのような家具を作っているのかを実際に見て頂けるようにと小さなショールームを設けているのですが、そこには意外と椅子が多く置かれています。

ショールームを訪ねてくださる皆さんのお話の中で「ここにあるものは全部イマイさんの工房で作られているものなのですか?」と時々聞かれることがあります。

「そうです。試作したものが多いですが、すべて私たちが作ったものですよ。」とお伝えすると、

「いろいろな家具屋さんを見ていると、小物や椅子などはそのオーナーさんご自身で選んだ家具が置かれていたりするので、なかなかすべてを作られている家具屋さんで珍しいなと思いまして。」と少し驚きながらもうれしそうな様子で訪ねてくださいます。

なるほど、そう言われるとそうかもしれませんね。

特に椅子となると、いろいろ異なったデザインのものを作っていくのは実は結構たいへんですから、そうなるとキッチンやダイニングテーブルはオーダーで手掛けて、そこに合うスツールやチェアはほかのメーカーさんや作家さんのものを選んで持ってくる、というのはそのお店の一つの表現方法なのだと思います。

でも、私たちとしては、すべてを自分たちで手掛けたいという気持ちを置いてけぼりにすることはできないので、椅子から照明や木の器まで、はたまた作家さんにご協力いただいて陶器の器まで私たち独自の形を作ったりしています。

でも、椅子に関していうと、実はここで販売するために置かれているのではなく、試作したものがその時の置き土産のように置かれたままだったりするのです。

何度も言ってしまうのですが、椅子を作るのは大変なのです。

大変ということは、当然作るためのコストが高くなってしまうところが、悩みの種なのです。

なぜ、家具屋さんで販売されている椅子たちはあれほど手に取りやすい価格でできるのだろう・・、といつも悩むのです。

私たちの椅子作りの進め方としては、まずはここに置かれている何種類かの椅子に座って頂きながら、どのような椅子を希望されているのか話を具体的にしていくのですが、人の体型はみんなバラバラですので、微妙にサイズを変えたり角度を変えたり微調整してくことになります。

そこから、座面や背もたれ、クッションの形や張地を決めてと、ひとつずつが決まっていくのですが、ここに置かれている椅子だけではどうやっても体感しづらい部分が出てくることがあります。そうなると部分的に試作してそれを実感して頂いて、調整して実感して頂いて・・、そうしてようやく本制作へと移っていきます。

本制作に入ってからもなかなか作業日数が掛かります。

椅子というのは、幕板に貫板等、細かい部材だけでいかに強固に作っていくかが肝心ですので、部材ごとに強度を保ちつつあまり重くならないような加工を行ないまして、そこから組んでいくのですが、とにかく一つずつをきちんと組んでいくために組み立てる回数がたいへん多い。

前後の脚と幕板、貫板を組んだら、続いては左右の組み立て、さらには背もたれの組み立てや肘掛けを組み立てなどなど。まだダイニングテーブルを作るほうが作業数が少ないくらいです。

そうなると、客数をまとめて制作することで、工程を単純化させていくのですが、なかなか10脚も20脚もまとめて作る機会もなかったりするので、さらには先ほどの試作するための時間やカーブしている椅子だったりするとその治具(木型)を作成するための時間を考えると、やはりほかの家具に比べると高価な家具と感じられてしまうのが椅子なのであります。

でもね、椅子を作るのは楽しいのです。

以下に工夫して自分らしい形を表現できるか、構造をうまくクリアできるかなど、自分の思いを表現しやすい大きさの家具だったりします。

だから、「難しいなあ。」なんて言いながらもみんなにこやかに取り組んでいる姿を見ることが多い家具でもあります。

ですので、建築設計の仕事をされている方々も椅子を手掛けるかたは多く、名作巣と呼ばれるものは家具作家さんと同じくらい建築家さんの作品も多いのです。

そのうち時間の余裕ができたら、椅子のフレーム作りとペーパーコードで座面を編んでいくワークショップなんてやれたらおもしろいだろうなあ。

エッセイ一覧に戻る

2023.02.08

「よし、家具を買おう。」と思うのは皆さんどのようなタイミングになりますでしょうか。

自分や家族の暮らしが大きく変わるタイミングで手に入れることもあるでしょうし、デザインが気に入ってそのまま一目ぼれして手に入れることもあると思います。

そういう中で、「家具を購入する」だけではなく、「家具を作る」という選択肢も最近は増えてきました。

オーダーして作ってもらうという方法です。

そのオーダーで作ってもらう時に、その家具を壁ピッタリに作り付けることが良いか、もしくは置くだけの形が良いか、それぞれメリットとデメリットがあると思いますので、私が思うことをすこしお伝えしたいと思います。

例えば、リビングの壁面収納。

少し前まではリビングの壁一面を埋めるように大きな収納を作る機会も多くなったのですが、最近はすっきり見せたいとお考えの方が増えてきたのか、リビングに作るとしても背の低めの収納、多くてもそこに小さめの吊戸棚、という形が増えてきました。

その場合に「壁や床に穴を開けたりしたくないので家具は固定しないで置くだけの形にして頂けますか。」とか「もし、将来的にこの家から別の家に引っ越すことになってもせっかく作った家具だから持っていきたいので置くだけにしてもらえますか。」と言われることがあります。

また、「背が低めのリビングに置く収納を作りたいけれどその場所でずっと使うかどうか迷っているのですが、子供が小さい当面は、私の目の届くところで玩具を出したり片づけたりしてほしいと思っています。ただ、大きくなったら、そういう使い方ではなくなってくるので、子供たちの各々の部屋にそれぞれの戸棚を持っていけるように分けておきたいのです。」

ディテールはいろいろ違ったりしますが、こういうふうにある時点での使い方とその後の使い方を分けたい、というお話は良く頂きます。

こういう場合は、もちろんそのまま作っても良いのですが、まずはいくつかお尋ねすることがあります。

分割してそれぞれの部屋に持っていこうとすると、どうしても小分けにした家具を並べる形になってしまいます。木目や色を揃えても、そこに置かれている感じは出てしまいます。

また依頼主ご自身で動かせるようにある程度動かせるスペースを取っておくことが多いです。(例えば左右に5~10ミリの隙間を設けたり・・。)そうするとその隙間からホコリが入ったり、物が落ちたりすることもあります。それでも場所を移動して使えるメリットは大きいですし、部屋に家具を移動して使うようになった時に、その家具を傍に置いておけることで使う人の愛着もより深くなると思います。

でも、リビングに置くのなら、天板の上に飾るものが映えるように天板は長く一枚の板で作るほうが美しかったり、隙間なくピッタリ作ることで、ホコリが入らないことは大きなメリットですが、よけいな隙間が見えない、というのはその場所が引き締まって美しく見えるものです。

まだお子さんが小さかったりすると、子供部屋で使う時間よりもリビングで使う時間が長かったりするので、10年近く先のことよりも現在きれいに使える方法を採りたい、と考える方が多かったりします。

また、壁に穴を開けることについては、もちろん壁にしっかり固定するにはネジで壁に固定するので穴が開きます。いざ家具を動かしたいとなると木には壁に穴が残ってしまいます。

アイランドカウンターなどの場合は、奥行きの深いどっしりしたサイズなら、置いてあるだけでも転倒することはないですし、足元にフェルトなどを貼っておけばちょっとダイニングを広く使いたい時にはキッチン側にずらすこともできたりして、この家具の場合は、床や壁に固定しないで、置くだけで使いたいと考える方も多いです。

ただ、下をオープンにして、ゴミ箱を置いたり、ダイニング側をカウンターテーブルのように座って使いたい、となる場合は、しっかりした箱型(下にも板がついている形)になっていないと、形状によっては不安定になったりするので、しっかり床や壁に固定するほうが良いと思えます。

また、別の視点からなのですが、固定したくても固定できない壁というのもあります。

例えば集合住宅の共有部分の壁だったりすると、住んでいる方の一存では決められない部分もあります。

(そういう場合は、壁には固定せずに床や天井など固定可能な場所で固定したり、まったく難しい場合(集合住宅の床壁天井すべてが躯体構造の場合など)は固定せずに突っ張って押さえたりするなどで固定できる方法を考えるようにしています。)

そうなると、例えば壁につけて宙に浮いているように見せたい吊戸棚などは浮いていなくても軽快でスッキリした印象が出せるような工夫をしたりする必要があります。

このように考えていくと、(またいつものような答えにまとまってしまうのですが)一概にこういう場合は置き家具が良い、こういう場合は造り付けがベスト、と言った明快な答えはなく、そこに暮らす人が自分の暮らしの過ごす時間を今からこの先どのようにしていきたいかを考えることで、形はおのずと見えてくると思います。

その人にとってその形が見えるようなお手伝いをずっとできたらよいなあと思っているのです。

エッセイ一覧に戻る

2022.10.08

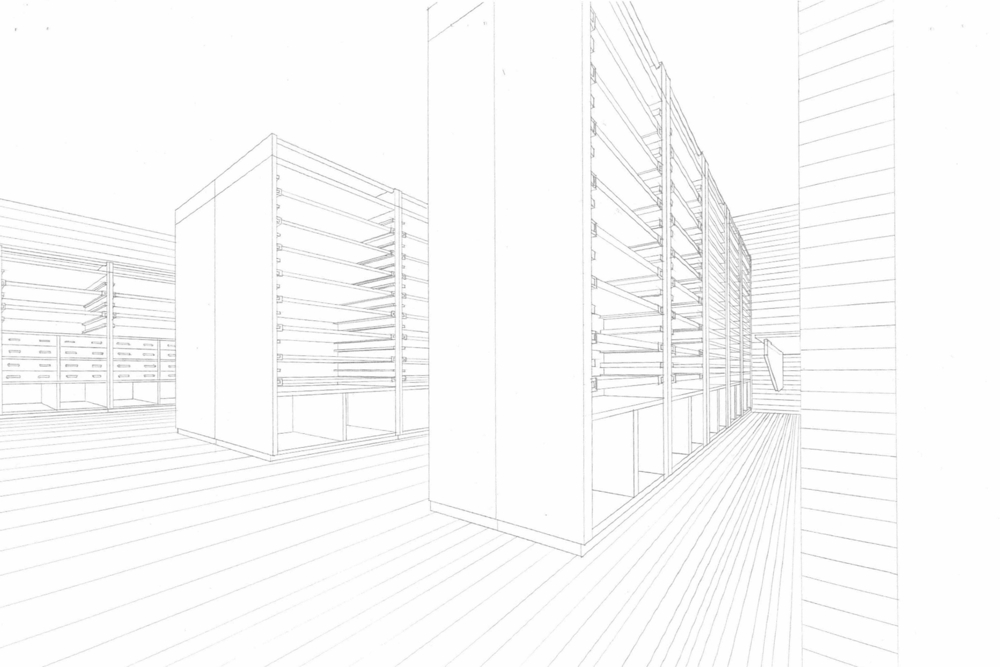

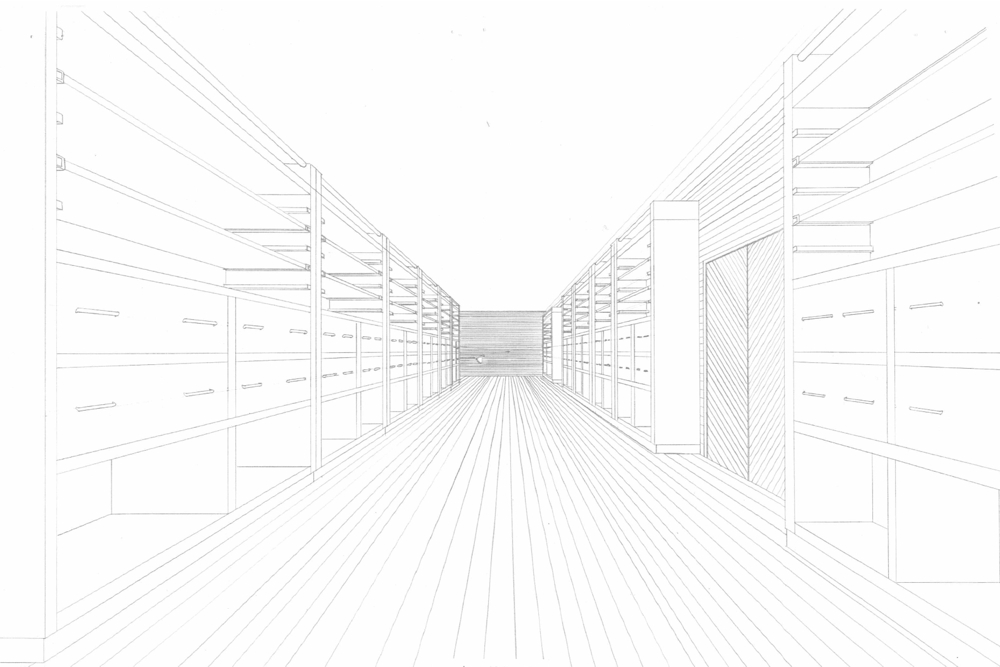

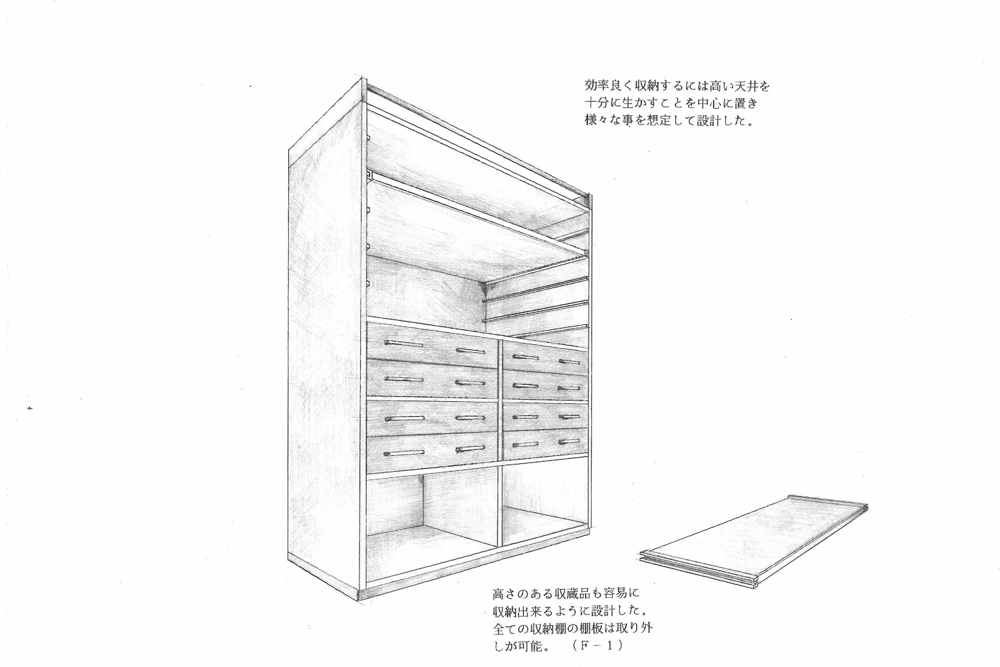

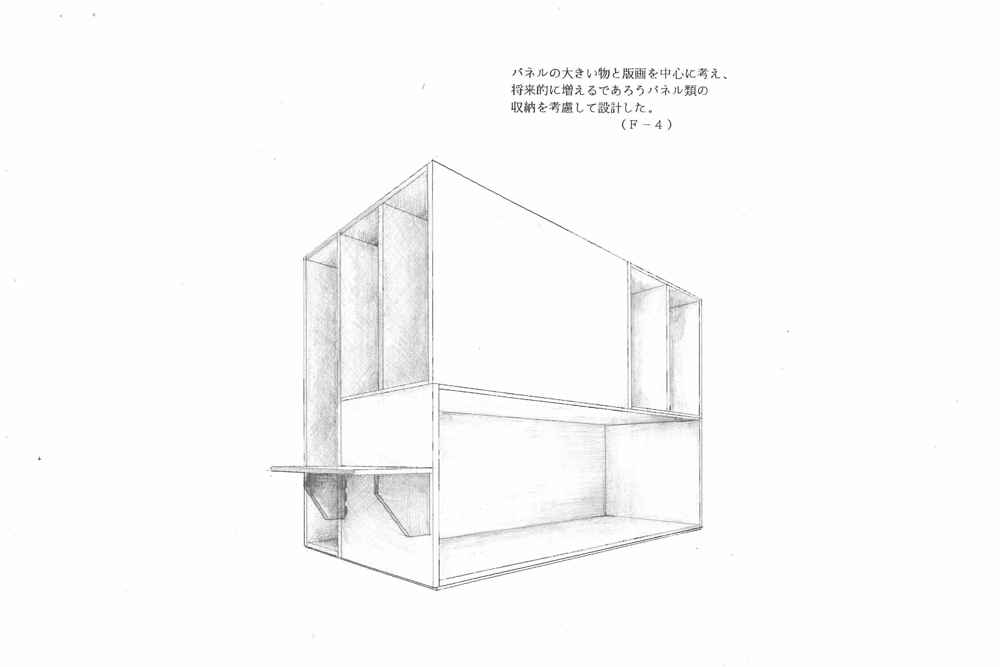

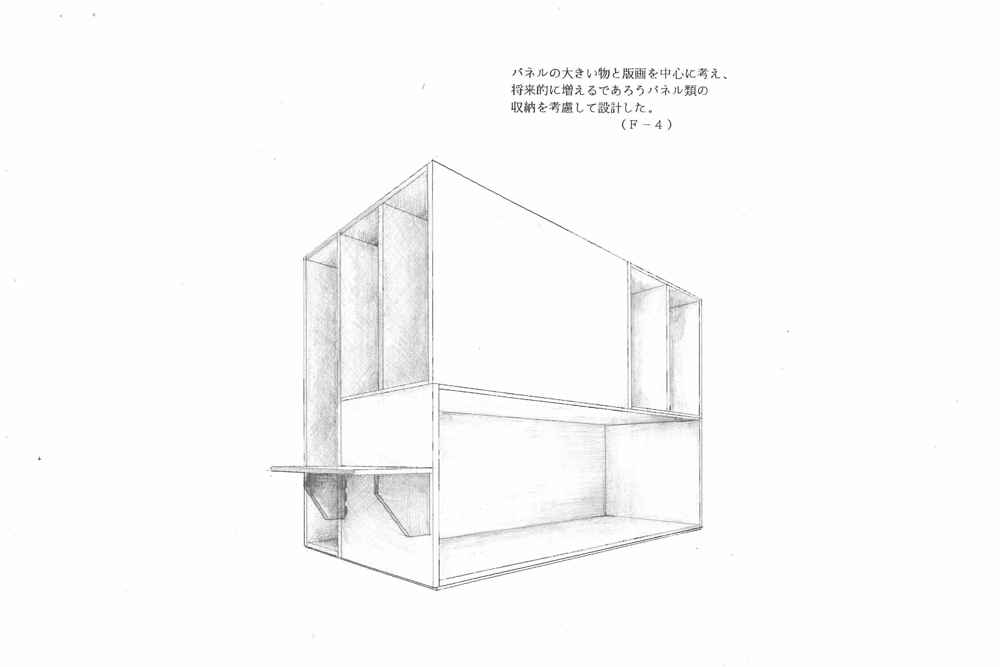

今まで書いたスケッチを整理していたら懐かしいものが出てきました。

日付を見てみると平成12年と書かれているので2000年。今から22年前のことですね。

その頃はというと、まだ今の工房がある場所ではなくて、もう少し駅から離れた細長い倉庫を改装して工房にしていたのです。父が懇意にしていた大工さんが背の高い工房内にロフトのように事務所やちょっとした打ち合わせスペースを設けてくれて、お客さんが来ると、柱をゴンゴンッと叩くと事務所に響くので、「おっ、誰か来たなっ。」と小窓から顔を出すというなんともメルヘンチックな工房でもありました。

この頃の私は、父に言われてこの仕事を手伝い始めて7年ばかりが経った頃で、ちょうどこの数年前に2年間通っていた夜間専門学校を卒業して、家具(と言うよりか当時は店舗什器、オーダー家具なんて言葉はまだなかった頃です)の制作ばかりしていた仕事のやり方から、父から譲ってもらった製図台(A2サイズの天板の両端にワイヤーが張ってあって、平行定規がひとつ付いているだけのシンプルなもの)を使って徐々に図面を描き始めて家具の設計などを始めた頃でもありました。

当時社内には大きなブラウン管のモニターになっているパソコンはあった(よし、これからはパソコンだっ!って意気込んでいた父はこれには全く触らず・・)のですが、まだCADというものが全く分からなくて、この製図台に向かっては設計士さんや内装会社さんからくる図面を自分たちで作れる形に作図し直していました。

下りてくる図面って、50分の1の展開図だけだったり、ミニマルなデザインすぎて形が成立しないものが当時は多かったし、マンガ(当時スケッチのことをみんなこう呼んでいましたね)だけで形の細部が分からないものも多かったのです。

もちろん、ウェブサイトなんてものもなかったものですから、(ホームページというものを見よう見まねで初めて作ったのもたしかこの年の暮れくらいでしたね。)お仕事のお付き合いはこのように専ら店舗の設計士さんや内装屋さんから青焼き図面やたくさんのFAXが届くのでした。

パソコンは鎮座する漬物石です。

そんな時に「ダイスケ、今度長いお付き合いしている博物館の学芸部長さんから相談を頂いたんだ。コンペだって言うからこういうものを作ってくれよ。」と父。

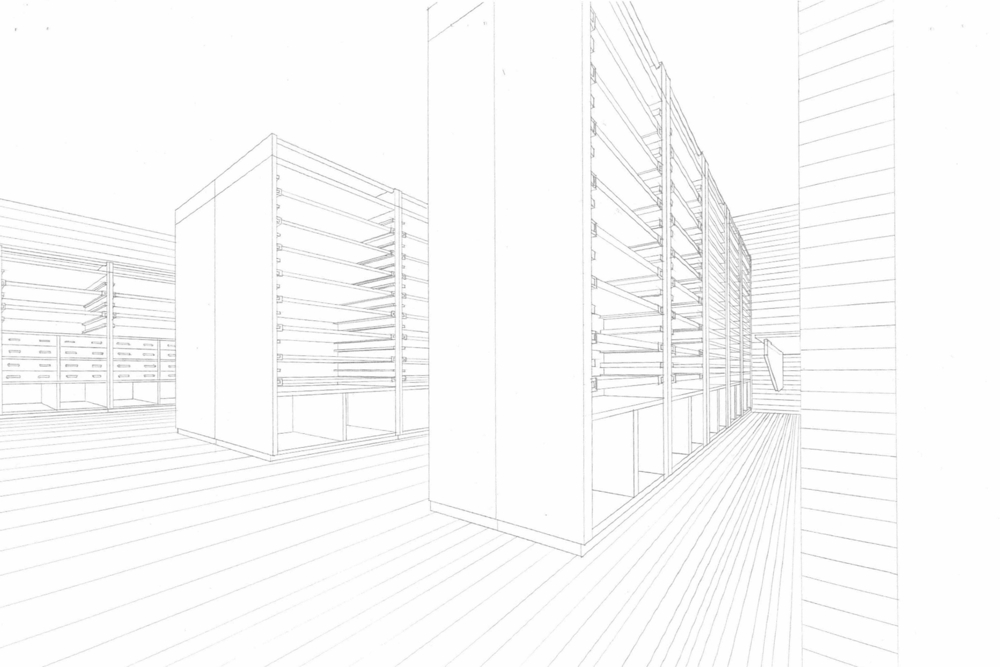

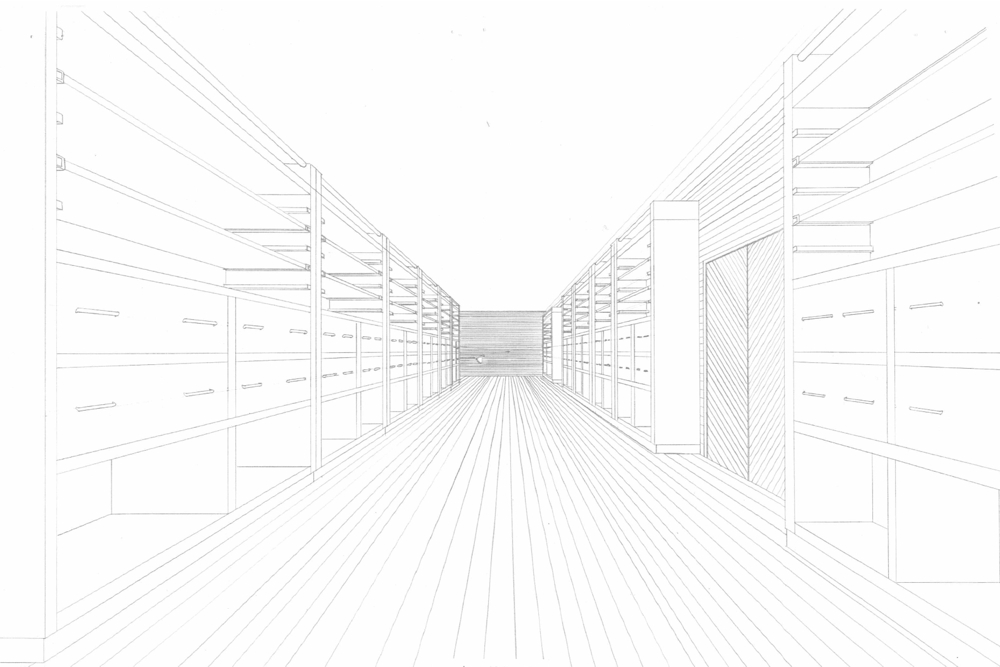

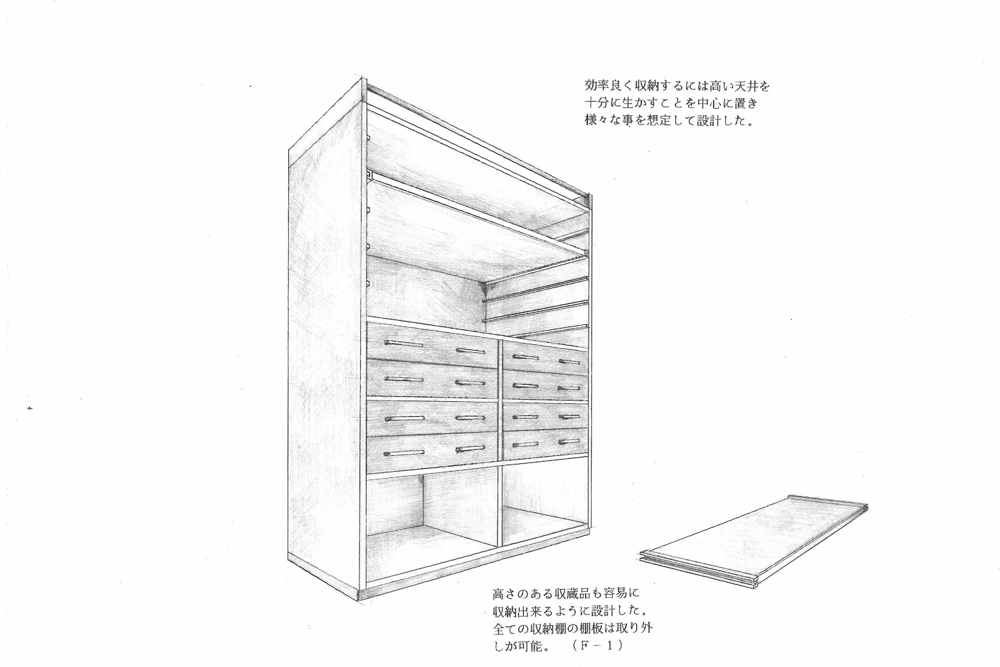

それは、博物館の収蔵庫を数年かけて整理する計画で、金属製の棚では収蔵物の保管に支障が出る可能性があるので木製に変えてゆく、というものでした。

そこで、どこに何を収納するかの想定が分かりやすいように収蔵棚の図面だけではなく、立体的にわかるような絵がほしいということだったのです。

当時通っていた専門学校に入校する時の条件として、「製図学校を出ていること」というものがあり、同校で事前に開いている製図科に3ヶ月通ったおかげで手描きの図面のきちんとした描き方はどうにか習得していて、吉村順三さんの軽井沢の山荘を題材にパースを描く授業もありましたので、どうにかそれなりに描けるようになっていたと思っておりました。

でもコンペとなると、その枚数を描くことがなかなか大変で、収蔵庫全体のパースやらそれぞれの家具のパースを製図ペンの芯先をくるくる回しながら、夜な夜な描いていたように思います。

ペン先が丸くなってくると隣の線とでつぶれちゃって、消しゴムでそっと消していると、さらに隣の線も消えちゃったりして、あーもう、あーもうって言いながらやっていたように思えます。

この絵の左隅に見えている小さなバツ印が線の基準となる消失点でそこに向かって思いを込めて描いていたのです。

当時はまだアキコと結婚もしていなかったし、実家は工房から車で5分も掛からない場所でしたので、毎晩11時くらいまでやっておりましたね。大変だけれど楽しかったのです。

絵を描くことは好きだったし、大学(すぐ退学してしまったのですが・・。)入試のために1ヶ月通った通った素描教室で陰影の取り方や線の描き方など広く浅く描くことを教えてもらったりしていたので(今見るとシナ合板というよりは石みたいに見えちゃいますが)、家具の構造を分かってもらえるようにといろんな思いを込めながら描いておりましたね。

おかげさまでコンペに通って、それから数年間はその収蔵庫に通う日々を送ったのは懐かしい思い出です。もうとっくに学芸部長さんは引退されてのですが、今でもこの収蔵棚はきちんと活用されていて、こうしてお付き合いが続けられているというのはとてもうれしいことです。

エッセイ一覧に戻る

2022.10.04

最近キッチンの作り方を考えていて思うことに引き出しの深さのことがあります。

ひと昔前までのキッチンには引き出しというものが少なかったですね。

私が数年前まで住んでいたマンションは、今年で築20年になるはずでして、新築当時から入居してそこで子供たちが生まれて一番自分たちにとって大きな変化のある時代を過ごしたなと思い返すのですが、そこに導入されていたシステムキッチンはシンクの下は大きな観音開きの扉でしたね。その観音開きの扉の隣も片開きの扉があって、扉3枚を開けると中が全部つながっているものですからなかなか不便な使い心地で、私たちもまだオーダーキッチンを始める前のことで、初めてもまだ自分のノウハウが浅かったりしたものですから、アキコが市販のラックなどを活用してだいぶ工夫して使っていましたね。

その扉3枚は中がつながっているものですので、1枚の扉は束のような細い帆立に丁番がついているものですので、扉の開け閉めを繰り返しているうちに帆立がグラついてきて、扉がきちんと閉まらなかったりする。

お客様の家でもそういうことを時々見かけたもののですので、こういう点が改善できたらよいのになあ、と思っていたら引き出しが主役の時代になってしまって扉はあまり見かけなくなりました。

ただ、引出しも当時はまだローラータイプのものが主流で、引き出しても奥まで引っ張り出せないものが多く、使い心地もイマイチに感じられました。

お鍋など重いものを入れようなら、その重さがダイレクトに引き出す時の重さになるので、まるでパワーステアリングのない車のハンドルを動かすような気持だったような気がします。

それから次第に小さなスチールの球がたくさんついたベアリング式の引き出しの側面につけるスライドレールが主流になって、そのあとにアンダーマウント式(引き出しの底面につけるタイプ)でソフトクローズするレールが最近では一般的になってきました。

ここレールは動きが軽くて重いものを入れてもレールの動きに影響が少ないので、今ではどのメーカーさんも主にこのレールを使っているのではないでしょうか。

このアンダーマウント式ではないソフトクローズレールというものあるのですが、これが私が思うになかなかクセモノで、引きが重いのです。

このお話はまたどこか機会がある時にお話しできればと思います。

そして最近よく思うことが、引き出しの深さについてなのですが、システムキッチンの各メーカーさんは引き出しの段数が少なく見えるような作りのものが多いように感じられます。

その大きな引き出しを開けるとさらに内側に別の引き出しが入っているような感じです。

システムキッチンメーカーさんだけではなくオーダーキッチンメーカーさんのキッチンでも、段数を少なくする傾向がみられるように思えて、ガスコンロのグリルの高さに引き出しの前板の高さを揃えるようなデザインが多かったりします。

それらの形は見た印象としてとてもきれいなのですが、私が勉強不足なのでしょうけれどそれ以外のメリットがないように思えてしまって、私としてはかさばる調理道具などを入れるところや背の高いびん類やラップなどを立ててしまう場合を除いては、引出しを4段くらいにするほうが使いやすいのではないかと思ってしまうのです。

キッチンの引き出しは大きな調理道具でかさばることがあるので、3段にするほうがかえって使いやすい場合もあるのですが、そのキッチンに合わせて向かい側に食器棚を作ろうとするときに、その引き出しの段数まで3段になっているものを見ることもあるのですが、そうなると1段が結構深くなってしまうことが多いです。

不必要に深い引き出しだと、積み重ねて収納してしまう可能性があります。

調理道具や食器などキッチン周りのものって意外と背が高いように見えても低かったりして、お椀を2~3個重ねたり(*)しても、お皿を4~5枚重ねても、高さはそれほどなく、一般的なパスタパンや2~3段積みのセイロなどの高さを測っても30センチもなかったりします。

*引き出しにしまう場合は前述のソフトクローズレールを使う場合は、閉まる手前でブレーキがかかるので、引き出しが閉まる速度が落ちます。

そうなるとお椀などをたくさん積み重ねるとグラつくので、重ねても2~3個がちょうど良さそうです。

それと余談ですが、ブレーキがかかるので、引き出しの底板がツルっとしていると、食器が滑って、お互いぶつかってしまうこともありますので、すべり止めシートを敷いて使ってくださっている皆さんが多いです。

お皿もたくさん重ねちゃうとせっかく引出しにして取り出しやすくしたのに、重ねたお皿に一番下のものを使いたい時はそのお皿一式をカウンターの上に取り出してから一番下のお皿を取るという動作になってしまって、それがちょっと億劫に感じるという意見を聞いたこともあります。

そう考えると、高さ85センチのキッチンや食器棚の場合は、あまり重ねないで使えるように浅めの引き出しにして4段~5段くらいのほうが使いやすいのではないかと私は思ったりするのです。

ただ、それだと見た目の印象がちぐはぐになってしまうのでしょうか。と質問されることがあるのですが、私自身の好みとしてはそう思うことは少なくて、使いやすい高さに考えられた形のほうが美しい思えております。

我が家のキッチンはというと、高さを90センチにしていまして、ガスコンロと引き出しの高さは揃えておらず、引き出しの段数は4段にしております。

それにあわせて食器棚の引き出しも同じく4段にしたのですが、こうしてよくよく入っている食器を見てみると、これ以上食器を積み重ねてしまうと、「あの食器はどこいったろう。」となりやすいので、このくらいの積み上げ具合で使っております。

そう考えると、5段にしても良かったかもしれないなあ,なんて3年経って今さら思ったりするのでした。

このあたりの見た目と使いやすさの感覚は、人それぞれの好みだと思います。

深さと段数というのはキッチンを毎日使う上でかなり重要な部分だと思いますので、ストレスなく使える最適な形というのは日々の暮らしかたの中で見つかるものですから、毎日どんなふうに物を出し入れして、家族みんながどう使っているかを少し見つめてみると自分にとって使いやすい深さや段数が見えてくるのではないかと思うのです。

エッセイ一覧に戻る

2022.05.06

-HANA Shonanさんへの寄稿から-

3年前に小さいながらも友人と一緒にきちんと考えて家を建てることができまして、やはり自分の家に住んでみるといろいろな思いが得られるというのでしょうか、とてもお勉強になるものです。

それまではマンション暮らしでしたので、決まった空間でそこにあるものをうまく使って暮らす楽しさはあったのですが、いざ自分たちで考える家となると、やはり自分らしさを表せるようにしたいという思いも出てきます。

その中で一番気持ちが強かったのは、庭があるということ。緑が見られて、風が感じられること。

部屋の心地良さや家具の形はその次でしたね。(笑)

そんなわけで立地はあまり良くないながらも(旗竿地で、まわりは3階建てに囲まれていたりするのです)が風は抜けるし、陽射しもほどよく入ってくる心地良い場所にすることができました。

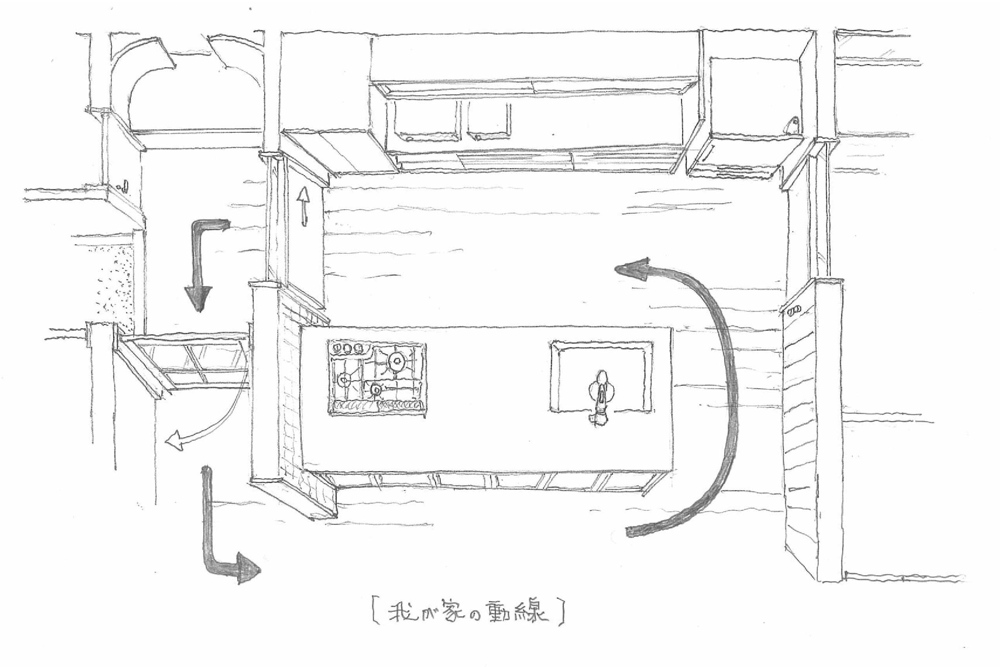

その風が抜けていくような感覚に似て、「キッチンの周りもくるくる回れるようにするとよいでしょう。」というのが友人と私が出した答えでした。

これは、今まで私もあまり実感が無くて、何となく「なるほどー。」くらいにしか思っていなかったのですが、これが実際に暮らしてみるとても良いと気づいたのです。

私も時々ですがキッチンに立つことがありまして、また二人の娘もキッチンに立つことがありますので、週末などはキッチンの周りがたいへん窮屈になる時があります。(うちはみんなでかいのです。)

一人が水場で仕事をしている時にちょっとパントリー代わりの奥の収納に物を取りに行きたかったり、誰かが火を使っている時に冷蔵庫に野菜を取りに行きたい時などぐるりと回り込むことなく、あるときなこちらから回って、ある時はあちらから回って、というように動線が重ならずにすむのです。

キッチンのレイアウトとしては、妻手側が壁に接するペニンシュラキッチンになるのですが、その壁の一部が引き戸になっていて、開けると玄関に抜けることができ、玄関からは別の開き戸1枚でリビングへとつながっているので、それらを開け放つとたちまちアイランドキッチンのように使えるのでした。

この快適さは暮らして初めて分かる心地良さだったのです。

オーダーキッチンというと、きっともっとほかにも重要なことがたくさんあるのだと思うのです。

例えば、

・調理道具を使いやすくレイアウトしてきれいに収納方法とか

・食洗機から引き出しにすぐに食器を移せるようにする工夫とか

・機能的な調理家電をうまく組み込む方法とか、

考えるときっと実際にキッチンに立つことの多い女性ならではの目線がたくさんあるのでしょうけれど、私としては、風のように心地良く動けること、庭の緑を見ながら調理ができること、そういう空気が持てることのほうがうれしかったのです。

だから、私が皆さんのキッチンを考える時は、それほど特別な形になることが少なかったりします。

その人にとってそこで過ごす時間が心地よくなるようにするには何を大切にしたら良いのかを一つずつ考えていくとあまり奇をてらう形になることはなく、むしろどこかで見たような形かもしれないけれど、その人にとっての特別な形になっていくのかもしれません。

その普段着のような形に心地よいと言ってもらえることがうれしいことなのです。

設計してくれた友人の福原さんも、そういう気持ちをもうとっくに汲み取ってくれていたのですから、得意げにそしてうれしそうに「便利でしょ。」なんて、やはり照れ笑いしていましたね。

エッセイ一覧に戻る

2022.03.08

家具のことをいろいろと考えるタイミングというと、まず一番多いのが結婚して家族が増える機会に家を建てようというタイミングですね。

もちろん、初めてのお子さんが生まれるご家庭もあれば、二人目、三人目というタイミングの方もいらっしゃいますが、その時にお話に上がるのが、「子供の家具をどうするか」についてです。

一番多いご相談は、「勉強机を用意してあげたい」という内容です。

続いては、「子供たちが勉強できる場所を作りたい」という内容です。

それぞれについての私の経験やお話をお伝えしたいと思います。

ー勉強机はあったほうが良いかどうかー

私個人の意見としては、小学生のうちは勉強机は要らないのではないかと思っております。

日本の場合は、子供たちは親のそばで勉強をする機会が多いのではないかと思っております。

そのほうが分からない部分を教えてあげやすいのはもちろんですが、子供としても心理的に親のそばで勉強をしているほうが安心して取り組めるように思えています。

我が家は、長女が小学校4年生(次女が1年生)の時に「そろそろ子供部屋を用意したほうが良いか。」と妻と相談して、一室を子供部屋として使えるように机も自分たちで作る作業の一端を担わせて、「よし、これから愛着を持ってここで勉強するだろう。」とさっそくその部屋に置いたのですが、結局二人とも小学校を卒業するまではダイニングテーブルに宿題を持ってきて、消しゴムのカスをまき散らしながらそこで勉強しておりました。どうやらお母さんのそばで勉強するほうが良いようです。

相談に来られるお客様とこの話をすると、「ああ、そういえばうちもそうでした。」ということで、勉強机の相談に来たのに、勉強机のお話が終わってしまったことがそれなりに在ったりもしました。(笑)

ですので、まだ親のそばにいるととても安心と感じる12歳くらいまでは勉強机は要らないかなと思っております。

もし作るのなら、勉強机を嫁入り道具にとご新居に持って行くお客様もいたくらいなので、大人になっても使えるようにシンプルなデザインで、しっかりした作りのものが良いと思います。

サイズは、小さくても幅は80センチ~90センチあると良いかと思います。スペースの余裕が取れるようならもう少し広くても。

座るためのスペースは60センチもあれば十分なので、あとはちょっと物がしまえるように棚になっていたり、細長い引き出しがあると、書類や本がしまいやすくて良いと思います。

どちらかというと奥行のほうが大切だと思っていて、老若関わらず机を考える時に、最近はデスクトップパソコンを使わないので奥行き小さく50センチくらいで作りたいというお話を頂くことが多いのですが、私自身が古い考えなのか、パソコンを置いた手前(手元)でノートを取ることが多いのです。

そうなると、パソコンを置いてさらに手前に20センチ~30センチくらいのスペースが欲しかったりします。

手前が広いとタイピングする時に肘も起きやすいですので。

その様に考えておりまして、机を置く場所にゆとりがあるならば奥行は60センチほどあると良いと思うのです。

素材は、多少ラフに扱っても大丈夫な無垢材や金属製などのしっかりした脚だと良いかと考えています。天板は個人的には無垢材の触り心地がやはり一番快適なので、無垢材をお勧めします。

樹脂などの化粧板を使った天板もモダンな印象になってよいと思うのですが、夏場に腕を置くとペタッと肌が触れる感じが気になってしまって。木で作るとそういった感触はなく、さらっと感じるのが不思議です。

ただ、木で作る場合でも、環孔材、散孔材という木の違いで使い勝手が変わってきます。

ナラやタモやクリなど環孔材は硬くてしっかりと作れるのですが、木目のデコボコした感じになるので、天板に使うと、下敷きを敷かないと物が書きにくかったりします。

かわりに、サクラやクルミやカエデなどの散孔材は、木目が細くてフラットに仕上がるので、物は書きやすいのですが、ナラやタモに比べると、少しだけ柔らかい印象なので多少傷がつきやすかったりします。

個人的には、その場所でパソコンや書き物をする以外にもちょっとした作業ができるような場所でありたいので、しっかりとした環孔材を使う方が好みです。

また、我が家を見ていると仲の良い姉妹でもきちんとプライベートな空間を保ちたいと考えて机を囲うようにレイアウトしていることを考えると、机の上に高さ50センチくらいの間仕切りのようなパネルがあると良いかもしれません。

そのパネルに彼女たちはいろいろピンナップしておりましたので。

あとは小学生のうちは、机よりもランドセルなど学校で使う道具を置く整理棚を用意するほうが大切かなと考えております。

机は前述のようにダイニングテーブルでも兼用できると思うのですが、物を整理する習慣は早いうちから慣れておいたほうが良いと思っております。

物の場所を決めておけば、その決まった場所に置けばよいだけなので、「片付けをする」という作業はそれほど大変ではないと思います。

なので、ランドセルと絵具セットや習字の道具など、床に置かれがちなものが置けるシンプルな棚があると良いかと思っております。

シンプルな棚なら大きくなっても使いやすいですので。

このように考えておりまして、私としては勉強机は小学校高学年から中学生になることに用意してあげると良いと思います。

サイズは、幅90センチから120センチくらい(このくらいならどの場所にも起きやすいので、ずっと使ってゆけると思いますので)×奥行は60センチくらいで、すべて無垢材で、しっかり丈夫に作りやすいナラやタモを使った環孔材を使って作る形が良いかと考えております。

そして、机と一緒、もしくはそれよりも先に整理棚は用意しておくと良いと思います。

あとから必要ならばパネルを立てたりとアレンジしていくと、子供たちにとっても愛着のある机というかワークスペースができあがるのではないかと思っているのです。

ー子供たちが勉強できる場所を作りたいー

これは上述のお話よりももう少し小さなお子さんの場合が多いです。

幼稚園から小学校高学年になる前くらいの時期で、リビングで勉強させたいとお考えの方々から良くお話し頂きます。

この場合も今までお会いしてきた皆様の様子や我が家の様子を考えると、あえて場所を作らなくても良いのかなと思えます。

リビングの一角に机を用意しておいても結局ダイニングテーブルに集まってきてしまうように思えまして。

ただ、以前にお客様から興味深いお話を聞いたことがありました。

「子どもは自分が好きなように過ごせる居場所がほしいと望むのですが、決して個室を希望しているのではないので、パッと顔を上げても親の視線と重ならないくらいの距離感が良い。」というお話でした。

その時のお客様に作らせて頂いたのは、しゃがむと子供たちの姿が見えなくなるくらいの高さ1100ミリくらいの高さのテレビボードでした。

そのテレビボードを間仕切りにして、手前が家族が過ごすリビング、そして向こうが子供たちがのびのび過ごすための机やおもちゃ箱があるスペースでした。

子供たちにとってはそこで過ごす時間とみんなで過ごす時間の気持ちの切り替えができて、かつお母さんの存在も間仕切りの無効に感じられるので安心感があったのでした。

なるほど、こういう空間の使い方もあるのだなあととても勉強になったのを覚えております。

そういえば、我が家も次女が小さいうちは、リビングにブロックでお城を作ってそこに人形を置いていましたね。

動かすと彼女の思い出がくずれてしまうようなので、なかなか掃除ができなくてホコリが積もっていたなあと懐かしく思い出しました。

ですので、ただ勉強机をリビングに設けても、常に親から見られるような位置になってしまうと、特に壁に向かって机を置いたりすると、なかなかその場所をうまく使ってもらいづらいような気がするのです。

ですので、個人的には勉強机は小学校高学年くらいになって、自分から勉強に興味がわくようになったら用意してあげる形が良いかなと思っております。

そして小さいうちはリビングで一緒に勉強を見てあげるくらいの間隔で、基本は大きなダイニングテーブルの上でいろいろ広げて楽しく勉強する形が良いのではないかと思っております。

さらにもしスペースに余裕があれば、本当に小さなスペースでも良いので子供が自由にしてよい空間があったらさらに良いのではないかと思うのです。

エッセイ一覧に戻る

2022.03.08

ダイニングを考える時に迷うものに椅子があります。

一般的にはダイニングチェアという背もたれやひじ掛けのある椅子に座って食事をすることが多いですね。

そして、きちんとした姿勢で食事できる椅子がダイニングチェアだと考えております。

テーブルに肘を置いた時に背筋が丸まらないくらいのテーブルトップから座面までの距離感があって、座面は水平で、それほど沈み込みはないクッション性があって、かつ適度にリクライニングできるように、背もたれは座面から95度~100度くらいの角度が付いた椅子が座りやすいのではないかと考えております。

また、基本的に長時間座ることを想定しないので、その背もたれは頭や肩までカバーする高さは必要なく、肩甲骨の下あたりから腰にフィットするくらいの高さの背もたれがあれば十分と考えております。

脚は地面にぴったりつく方が望ましいですが、赤ちゃんや幼い子供たち、そしてハイカウンターに座って食事をする時などは足をぶらつかせることもあるので、以外と脚はピタッとついていなくても食事は楽しめるのかもしれませんね。

ただ、これは定義ではなくて、あくまでも私が今まで作ってきた中から感じた思いであります。

良く私の工房に訪れる皆さんが椅子に座った時に、「イマイさん、椅子がとても軽いのですね。」と言われるのです。

椅子を考える時になるべく最小限の部材でシンプルに作りたいと思うといつの間にかそのような形になっているのですが、昔のダイニングチェアを見ると、どっしり頑丈な材(硬い材は重いのです。)を使って何があってもびくともしないような作りの椅子はやはり重くて、座る際に椅子を引くのにも両手で引かないと動かしづらいものもありました。

ダイニングまわりは食事以外でも勉強したり、作業をしたりとテーブルがワークスペースに変わることが多いので、汚れやすい場所だったりもします。

そういう時に気軽に(できれば女性が片手で)持てるくらいの重量のものじゃないと掃除がしづらいのではないかと考えております。

我が家ではテーブルの周りを掃除する時は椅子をひっくり返してテーブルに上げてしまうような習慣があるので、重いチェアだとそう言う使い方ができなくて不便に感じてしまいそうです。

また、ひじ掛けが付いたチェアも時々作らせて頂きますが、最近は住空間の広さも関係しているかもしれませんが、もっぱらひじ掛け無しのものが多いです。

椅子はテーブルにきちんとしまえるものが好まれて、場合によっては前述のように背もたれも腰の高さくらいまで低くして、背もたれまできちんとテーブルに下にしまいたい、という方もいらっしゃいます。

さらにはひじ掛けがあると、大きく椅子を引かないと座れないため、その座る時の動作が大きくなることも、ひじ掛けが遠慮される要因の一つかもしれません。

では、もっと簡易的な椅子を使う方が気軽に食事が採れるのでしょうか。

そういう思いの中で時々お話を頂くのはベンチです。

ベンチに座って食事が採れるほうが大きさはあっても形がシンプルだから掃除もしやすそう、というお話も頂きます。

以前は我が家も2脚はダイニングチェアで、反対面は2人掛けのベンチを使っていたこともありました。

そういう生活をしていて何を思うかというと、子供たちが小さいうちはベンチも良いかな、と思えたことでした。

ベンチは基本的には背もたれを持たない前からも後ろからも、そして横からも座ることができる長椅子だと思っています。

その分、チェア2脚を並べるよりもシンプルに作れるので、軽く作れば動かすのも不便はなく掃除もしやすいと思えるのですが、使っていて気になったのは、同じ時間を共有できないと使いにくいかな、ということでした。

私の子どもたちは4歳の年の差はありましたが、小さな時の時間の過ごしかたは似たような感じです。

また二人が一緒に過ごす時間も多い。

ですので、同じタイミングでご飯を食べて、遊んで、勉強して、とサイクルが近いので、ベンチに不便はありませんでした。

そんな子供たちもだんだんと成長していくと、お互いの時間が大切になってきます。おのずと食事のタイミング外れなくても食事に掛ける時間が変わってきたり、そのあとテーブルで過ごす時間も変わってきます。食事自体もお替わりしたい場合もあれば、食事を控えたい場合もあってその椅子に座っている時間自体、その人によって大きく変わってきます。

そうなってくると、どちらかがそのベンチから動きたい時にはもう一方も動かないとテーブルから離れにくい、ということがありました。

もっと自由に出入りできて座りやすいようにベンチのレイアウトを変えればよかったのかもしれませんが、その時に思ったのは同じ時間を共有できるもの同士が座るのにはベンチは適しているけれど、各々が自立してくると不便があるのだなあと思えたのでした。

それならもっともっとシンプルに食事自体は短時間で良いので、簡素なスツールで良いです、というお話を頂くこともあります。

はたしてスツールは使いやすいのでしょうか。

スツールというと、背もたれのない木製の座面の小椅子を想像します。しっかり座るというよりはちょっと腰を掛ける場合に使用するものという印象があるので、どの方向からでも座れるようにシンメトリーな形になっていることが多く、円形のものをよく見かけます。

どこからでも座れるようにということで、座面もそれほど大きくなく、お尻から腿までをきちんとフィットさせるというよりはお尻を座面に載せるようなイメージです。

ですので、座り心地よりも作業負担を軽減させるための椅子、と感じております。

以前に、もう少し座りやすくできないものだろうかと思いお尻をしっかり支えられるくらいの座面の大きさで、さらにはフィットするようにと四角い座面を緩やかにくぼませて作ったことがあったのですが、広い座面は転びやすくなり、さらには四角い座面の場合は座れる方向が4方向に限られてしまってかえってスツールとしては座りにくくなってしまったことがありました。

では、スツールは必ずしも不便な形になってしまうのだろうかと思うと、そうとは限らないこともあります。

軽量なものも多いので「簡易的に座る」という行為にはとても活躍しますし、サイズもコンパクトなものが多いので場所を取らずに置いておけることも多いです。また、座面の作り方でも座り心地が大きく変わります。

前述の座面を大きくするのとは反対に、座面を小さめにして、形状を円形に、さらにはキノコのように中央がこんもりと膨らんだ形で少し硬めのファブリックを張った座面などにすると、お尻の角度も変えやすくフィットする形になるので、どっしりと座るというよりも足とお尻の3点を使って腰掛けるのにとても心地よく座れるスツールになったりします。

食事の時以外でも背を高くして、キッチンでの作業中に少し腰掛けたいという時にも大変便利な使い方ができます。

基本的に椅子を使うシーンは、そこに座る人の時間の捉え方によると思います。

ですので、私の思う使い分けとしては、きちんとした姿勢で食事を採るならやはり越あたりをサポートして正しい姿勢で座ることのできる軽量のダイニングチェアが理想で、同じ時間を楽しむならベンチが心地よく、短時間で手軽に座るのならスツールでも十分良いのではないかと思えます。

その場所でどのように過ごしたいかを考えていくと、ダイニングチェアが良いのか、ベンチが良いのか、スツールで良いのかが見えてくるのではないかと思います。

エッセイ一覧に戻る

2022.03.07

私はできる限り自分の目の届く範囲で暮らしたいと思っています。

以前は、そんなことなく目の届かないことも多くありました。

例えば、あれがあると良いな、こういう使い方をしたいなと思って買っておいたものを、買ったことで何だか満足してしまって、いつか時間ができた時に活用しようって思ったまま、時間が経って使わずに忘れてしまっていることなどが。

仕事でも「目の届く範囲」という思いを持ち続けて日々努めております。

手前味噌になりますが今まで作った家具はすべて私がデザイン、設計しております。

一時期思ったことがあります。家具制作の依頼がたくさん頂けるならもっと手を広げたほうが私たちの良さが分かって頂けるのでは、と。それならば、制作を担うスタッフだけではなく、デザインや設計においても後継となる人を育てることが良いことなのではないだろうかと。

そういうふうに大きく手を広げることが、何となく楽しそうに見えた未来がありました。

でもね、よくよく考えると、そこまでして私は何を求めるのだろうって、ふと疑問に思ったのです。

私は家具を作りたかったのです。

家具を作りたくて手を動かしていることが楽しくて、今度はその家具をきちんと考えてみたくなったのです。

使う人の意見を頂いて、自分の中でうまく咀嚼してきちんと理解したらその人の思う形を描いていくこと、それがしたかったのです。

それを手を広げてしまうと、私のマニュアル通りに物事が進んでも私が考えた形ではなくなってしまうのではないか、と。

それならば自分で手の届く範囲で家具を考え、形にしていく在り方が理想なのではないだろうか、と。

そのようなわけで、ずっと昔からいまだに小さな工房で少しずつキッチンや家具を作っております。

前置きが長くなりましたが、冒頭のように暮らしかたでも自分の目の届く範囲で暮らしていきたいのです。

最近は手頃な金額でいろいろなものが手に入る時代になってきました。

そうなると暮らしの中で物がいろいろと増えていくこともあると思います。

そうなった時に、それぞれのものがきちんと収納できるような場所を作っておくことはとても大切です。

キッチンで使うものは動線が短くて済むように、支度、調理、片付けなどの作業に合わせて使いたいものが整理されてしまわれていることが理想で、ダイニングやリビングにおいてもそれぞれの用途に合わせてコンパクトに収納できているととてもすっきり暮らせると思うのです。

でも、私は必要以上の収納は、かえって暮らしを複雑にしてしまうのではないかと考えております。

冒頭の様に「あったらいいな」というものが手軽に手に入る時代ですので、収納する場所があるならば、その分物は増えていく暮らし方になりやすいのです。

そうなると収納場所はあってもそのしまわれているものが活用できない収納になってしまうことがあります。

時々テレビのコマーシャルで見るような、扉を開けたら、中のものがガラガラ崩れ落ちてくるような、ただしまったことで部屋が片付いたと思ってしまうこともあったりします。

「この前買ったあれはどこしまっただろうか・・。」

「この奥のものは手前の小さなものを出さないと取り出しにくくて、手前のものがコロコロ倒れてしまうなあ。」

と片付けたつもりでも実は片が付いていない、決まって落ち着いた形になっていないことがあるのです。

例えば、

・部屋の出っ張りにあわせてちょっと奥行を深い収納をオーダーで作ったので物がたくさん入るのは良いけれど、かえって取り出しにくくなって、奥にどんなものをしまったか把握しづらくなってしまった。

・パントリーなのに棚板が少ないまま使っていたら、かえって物を積み上げてしまうようになって、下のものが取り出しにくくなってしまった。棚一枚増えるだけでこれほど使い勝手が変わるなら、もっと早く棚板を追加して作ってもらっておけばよかったかな。

・ワゴンタイプの収納を作ったのは良かったのですが、以外と木で作るワゴン自体は重くて、出し入れする時にも周りにぶつけやすくて気を使うので、毎日出し入れしなくなってしまってワゴンは中に入れたまま使うことが多くなってしまったので、普通の引き出しでも良かったかもしれません。

・吊戸棚の扉を普通の両開き扉ではなく、上に向かって開く扉が使いやすそうでそうしてもらったけれど、だんだん年を重ねていくと、使っているうちに手を上げる動作が億劫になって肩が疲れるようになってしまったのです。

・子供が小学校を上がるのを機に家具を作ることにして、おもちゃや文房具を自分で片づけられるように大小さまざまな引き出しを作ったのですが、子供が大きくなると自分の部屋で過ごすことが多くなってしまったので、かえって私たちのしまうものがそれほどなかったので、もっとシンプルな収納にしておいてもよかったかもしれません。ただ、おかげさまで片付けの習慣は身についたようでそれは大変ありがたかったです。

・いろいろなAV機器をしまうためにサイズを調整して作ったテレビ台ですが、最近は機器もコンパクトになり、内蔵されるものも増えてきて、それぞれに合わせて作った専用のスペースは、他のものをしまうには微妙なサイズ感で、いろんな細かいものをそこに入れているうちに何をしまっていたか分かりづらくなってしまいました。

などなど。

私が以前に家具を作ったなかでもこういう貴重な意見を頂いたことがありました。

家具のかたちを考えている時って楽しいのです。

「あれをここにしまって、こういう動きをしてくれたらこれが使いやすくて、あの隙間にこれがしまえるね。」とかいろいろ考えてしまうことがあります。

ただ、自分が実際に暮らしているなかで経験したことや、皆さんから頂いた意見を踏まえると、突き詰めていくと、家具の形はあまり複雑な形にしないで、収納量もある程度の物量が収納できる容量を確保したら、あとは暮らしにあわせて必要な物を取捨選択しながら、必要な物がきちんとしまえるようにしてそのものと付き合っていくことが一番暮らしやすいのではないか、と思うのです。

ですので、物をしまうことは整理整頓につながる基本なので大切なことなのですが、しまうものが多いとしまってもかえって見つけにくくなってしまいますので、まずは今の暮らしに必要な物か今の暮らしを見つめて整理し、必要と思われるものを整頓できる場所を作ることが暮らしやすさにつながるのではないかと思っております。

そうすると、物を隠すようにしまうのではなく、きちんと必要な物が必要な場所にしまわれていって、もの達は目の届く範囲に常に在って、探し物に時間を費やすこともなくなるし、使いにくさのストレスも感じにくくなるのではないかと思っております。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

私は決して掃除が大好きというわけではないのですが、アキコに言わせると「よく掃除をするほう」なのだそうです。

この家に越してきてからは以前の住まいよりも強く思うのが、床の足触りなのですね。

以前の住まいはマンションで、床材はウレタン塗装仕上げのフローリングでした。

ふだんは裸足で過ごしていることが多いので、ウレタン塗装の床だとペタペタという感触になるのです。

(揚げ物なんかしちゃうと、ペッタンペッタンって感じです。)

そんな床でしたが、時々床を拭き掃除すると、さらっとした感触がとても気持ちよかったものです。

こちらの家では床にアカマツを使ってオイルを塗って仕上げているので、特にその感触が心地よいのです。

でも普段サラッとした感じでいられるので、何かを踏むと結構気になっちゃうのですね。

例えば、米びつから落っこちた米粒、玄関から舞い上がった細かい砂、ポテトチップスのかけら(これは私の仕業です)、そして髪の毛。

我が家は娘二人なので女子3人なわけですが、もうそこらに髪の毛ちらほら落ちてしまって、仕方ないのでしょうけれど気になっちゃうんですね。

なんか気持ちわるい・・。

それで、家に居る時はもう朝ご飯食べてすぐに掃除機かけちゃって、気になったら汗ボタボタ垂らしながら床も拭いちゃう。(もちろん汗も拭きます)

僧居ているうちに木分もすっきりしてくるわけで、掃除をすることで自分の気持ちも整理しているのだなあと思えるのですが、娘たちは神妙な顔つきで、「またお父さん掃除しているなあ。」って感じで見ているのです。

ちなみに床は自分で雑巾絞って拭くことがやはり気持ち良いです。

児童で拭き掃除してくれる便利な道具も最近出ているようですが、私もアキコもそれは苦手で、食器も床も自分たちで洗うことが、自分たちが暮らしていることを実感できるようで好きなんです。

先日も床を拭いていたら、むかし自分で作った家具をよいッと動かしたら裏がこっそりカビていたりして、床と一緒に拭いてあげたり、遠い昔の米粒がひっそり隙間から現れたり、油が跳ねた後がうっすら黒くなっていて顔の模様のようになっていたり、真鍮のレールが黒ずんでいてホコリがついているのが分かりにくくなっていてそれでとの動きが重かったことが分かったり・・。

だから、お休みの日に掃除してひと風呂浴びてお酒飲んでご飯食べてという一連の作業は周りから見ると地味で大変に見えるのかもしれませんが、自分にとっては気持ちをきれいにする流れだったりします。

むかし、誰かの小説でこういう話を読んだことがありました。

とある大学生の青年が、自主学習の最中にふと室の窓から向こうに同級生の女性が住んでいることが分かったら、その女性の暮らしを眺めることが日課になってしまったのです。

それは覗きですから良くない行為なのですが、その日課にどうにも抗えなくしまった青年は、約1ヶ月間、学校にも行かず、身なりも整えず、風呂にも入らず、食事と睡眠の時以外はそのの望遠鏡越しに見える彼女の姿しか追うことができなくなってしまったのだそうです。

しかしふとある日何のきっかけか忘れましたが、眺める行為に全く興味が無くなり、きれいに身なりと部屋を整えて、普通の暮らしに戻っていく、というお話でした。

この時に思ったのは、人ってどうにでも変われるのだなあとあらためて思ったものでした。

私にも時々あります。

床にごみが落ちていても、洗い物がどっさりたまっていても、靴が乱雑に脱ぎ散らかされていても、まあいいやって思ってごろごろと映画を見続けていたりすることが。

気にしないと気にならなくなっちゃうんですよね。

さっきまで気になっていた髪の毛なんてどうでもよくなっちゃう。

怖いなあとも思うし、すごいなあとも思う。

この「気にならなくなっちゃう。」さまに陥らないように気を付けないといけないなあ。

でもそうならないのはなんでなんだろうって考えると、やっぱり自分が一人じゃないからなんだろうなあと思うのです。

自分ができるはずなのにそれをやらないと、自分に関わっている人たちが代わりにやらなくちゃいけない。

それって、淋しいのですね。

自分がその時に動いていれば、相手にはもっとゆとりが生まれて、お互いが一緒に過ごす時間が増えるのですから、それをしないでおくことは淋しいことです。

そういうふうに相手や周りを思う気持ちがあることできっと自分の気持ちもきれいになっていくのかなあと、日曜日の午後に床を拭きながら思うのでした。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

ある夜、淋しい夢を見たような気がして流れた涙を伝う感触と、その淋しさで大きく肩をふるわせながら目を覚ましたタルベルの佇む窓辺に、深い夜でもはっきりとした青い羽根をもった低くただしい声をした鳥がやってきてこういうのでした。

「タルベル、私も淋しい夢を見ました。一人になってしまって、風と一緒に飛んでいくみんなの後を追いかけて、夜のなかを飛んでいたのです。

やがて空が白んでくるころ、ふと気が付くと私のほうがずっと先を飛んでいました。

強い思いは自分の目をくらましてしまうこともありますが、自分を大きく前に向かわせてくれます。私はあの夜、危うく大きな空の向こうに落ちてしまうところでしたが、お日様が私の目を覚ましてくれて、皆のもとに戻ることができました。あなたが見た淋しさは、きっとあなたを強くしてくれますよ。」

青い羽根が朝日を浴びてまるで銅色に輝き始めた正しい声の鳥のさえずりを心地よく聞いていたタルベルは見つめていた西の空からただしい声をした鳥のほうに顔を向けるとこう言いました。

「ありがとうございます。気持ちが正しくなりました。ごきげんよう、さようなら。」

ただしい声をした鳥は、この冬が終わりを告げて春がやってくることを教えてくれたのでした。

タルベルはもう居ません。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

もともと父が創業した当時の私たちの家具作りというのは、一般家庭向けの家具よりもお店に置く家具(というか什器)を作ることのほうが多く、またできあがった家具は工房まで運送屋さんが引き取りに来てくれて設置工事は大工さんが行なう、そういう昔ながらの木工屋の家具作りだったので、実際に使っている声を聞く機会がとても少なかったのです。

でも、こうしてインターネットが普及したおかげで、いろいろなところから直接家具のご相談を頂けるようになり、そのたびに私もいろいろなことを皆さんから聞くことができるようになった今日があるのです。そういう日々ですので、以前に比べると家具の形を考えるだけではなく、室内空間全体のことを相談されることも増えてきました。

さらにはオーダー家具だけではなく、オーダーキッチンを作らせて頂く機会が増えると、より家具やキッチン単体ではなく、暮らしの動線や時間の過ごしかたなどより生活に踏み込んだお話をすることが多くなってきました。

その時によくお話が出るのは、キッチンの床材をどうしたらよいか、というお話です。

リビングの床は、今のところほぼフローリングにされるお客様が多いですね。やはり木の床というのは気持ちが良いものです。

ただ、「リビングは汚れなさそうで良いのですが、キッチンに木を使うのはどうなのでしょうか。」とよく皆さんに聞かれるのです。

「お料理をしていると汚れたり、濡れたりすることが心配で・・。」と。

私も以前の住まいは、一般的なマンションでしたので、なかなかその感想を伝えることができず、こうしてようやく自宅を無垢のフローリングにしてみるまでは、いろいろなイメージばかりが先行してしまって、キッチンにフローリングということに私もすこし心配があったのです。でも暮らしてみるとそれほど気にならないかな、というところが正直な気持ちです。

もちろん、揚げ物などをすると油は跳ねるので、細かなシミはできたりします。それは日常的なお手入れで軽減できたり、徐々についてゆく暮らしのあとは私は良いものと思って受け入れることができます。それほど木の床は気持ち良いものだと思えています。

そもそも無垢の木を使うということは、材が動いて歪んだり、割れが起きたり、染みがついたりはしやすいものです。それよりもその表情自体、感触自体を楽しむために自然素材を使うのですから、無理に抑えつけたり、塗膜で覆ったりするのは材料にとってもストレスになるのではないかという思いがあります。

なので、無垢の木を使う場合にリビングダイニングなどはオイルなどの自然塗料で仕上げて、キッチンだけは木の内部に染みこまないようにウレタン塗装にするというのは少しもったいないかなと感じてしまうことがあります。

ただ、それぞれの暮らしの中で何を重視されるかはその人それぞれですので、木の表情が好きでも汚れが付くことが気になるという場合は、キッチンだけではなくリビングダイニングも掃除がしやすいようなウレタン塗装などのコーティングで仕上げるほうがまとまりが出て、美しく仕上がるのではないかと思っています。

以前に汚れやすいキッチンだけウレタン塗装で、他はオイル塗装で、と床を塗り分けて仕上げているところを拝見させてもらったことがありましたが、やはり仕上がりの印象に大きく違和感があって、明らかに表情が違ってしまうのです、ですので、キッチンとリビングダイニングとで見切り材などを入れない限りは、塗装を切り替えるのはかえって不自然に見えるのではないかと思っております。

むしろ、塗装で切り替えるのでしたら、別の素材にするほうが潔くきれいに見えると思うのです。

ただ、その素材によっては、個人的に良いものもあればよくないものもあると感じています。

私が良いと思えるものは、見た目の印象よりも手触り、足触りなどの感触が優しいものが良いと思えております。

こんなお話がありました。

よくフローリング以外にタイルにされる方も多くいらっしゃいます。

フローリングもタイルもその家に住む皆さんの好みですので、自分の中で最善と思える素材を選ばれることが良いかと思いますが、私はキッチンにタイルを張ることは少し躊躇してしまいます。

なぜなら冷たいからです。

私は毎日スリッパを履くという習慣がなく、どちらかというと冬でも裸足で過ごしていることが多いくらいでして、妻や娘たちはさすがに冬は寒いから靴下を履いてもやはり普段からスリッパを履く暮らしにはなりませんでした。

そうなると、タイルは冷たいのです。自宅の洗面所は掃除しやすさを優先してタイル張りにしたのでよく分かります。

風呂上りなどは、洗面所を移動するのにバスマットの上を飛び跳ねるように移動していたりしますので(笑)

特にキッチンは洗面所よりも長い時間を過ごすことが多い場所で、さらにはそこに立つ女性は冷え性になりやすかったりしますので、タイルの床は体が冷えてしまうこともあるそうで、やはりどのような素材でもメリット・デメリットがあるのだなあと実感するのです。

では、木が最善なのかというと、ほかにも良い素材をお客様から教えて頂いたことがありました。

コルクです。昔ながらの表情のコルクだけではなく、今はモダンな柄に仕上げられたコルクも出ていてタイルのようなシックな印象なのに、掃除もしやすく、さらに冷たくないものもあったりします。

いろいろな素材があるのだなあと日々勉強の毎日ですね。

さらに木のフローリングのなかでも樹種によっては見た目も違えば感じる印象も大きく違うものがあります。

先日、自宅のオープンハウスを行なった時に、以前にキッチンを作らせて頂いたお客様が遊びにいらしてくださったことがあったのです。

その時に、自宅に上がって開口一番「あ―、足が疲れないです。」そうおっしゃったのでした。

詳しくお話を聞くと、仕事で海外生活が長く、海外では、絨毯敷きでさらには靴を履く暮らしだったので感じなかったのだそうですが、いざ日本に戻ってくると自分の家の床は硬くて丈夫なナラ材。さらには海に近い場所に暮らしていることもあり、家では裸足で過ごすことが多くなると、なぜかかかとから脚が疲れて怠く感じる、なんだろうなって思っていたのだそうです。

その時に私の家に来て思ったのが先ほどの言葉でした。

私の自宅の床はアカマツ、そのお客様の床はナラ。

ナラは広葉樹の中でも傷がつきにくくて丈夫に使えるのですが、傷が付きにくい分堅いのです。硬いと踵からくる反動で脚やひざに感じますし、さらには硬い材は冷たいので、体が冷えやすかったりします。

アカマツは針葉樹ですので、木の中に空洞が多いので、柔らかくて傷つきやすいのですが、そのかわりに空洞に空気が含まれていて断熱効果もあるのです。

柔らかいため足が疲れにくく、冬でも床が冷たくなりすぎないので、歩いていて優しかったりします。

でも家の床はもう凹みだらけですけれどね。

選ぶ素材の違いで感じ方の違いもありますし、木を選んでも選ぶ木によっては感じ方が大きく変わるのです。

家を建てる、リノベーションをするというのは暮らしが大きく変わる場合もあります。

見た目が美しくなる、新しくなるということもとても気持ちが華やぐことですが、新しい暮らしがどのように変わるかが体験できるように素手や素足など自分の中できちんと感じ取ったうえで形や素材を決めてゆけると心地よい空間ができあがるのではないかと思うのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

カムカは青く透明な玻璃でできたような空を見ていました。

「おーい、おーい。」

高くて空も凍るようなところを鳥が渡ります。

「はっはっはっ、やめろ、やめろ。お前の声なんて届くわけがないだろう。そんな奇態な真似はやめておくれ。」

シミルはそう言ってカムカの頭をポカポカと叩きながら笑います。

カムカは青く透明な瑠璃のような海の向こうを見つめていました。

「おーい、おーい。」

海の向こうの霜降りのような森のまた向こうの灯がかすかにチラチラとしています。

「はっはっはっ、やめろ、やめろ。お前の声なんて届くわけがないだろう。お前のつまらない声は私の耳をつぶしてしまうよ。」

シミルはそう言ってカムカの耳を叩きました。

シミルはその夜も帰ってこう思うのです。

「あのおかしなカムカと居ると、陽気で居られることこの上ない。毎日が愉快だ。ああ、明日は何をしてくれるだろうかな。」

カムカは、毎夜毎夜、空と海を交互に見つめて過ごします。

そして、ある日珍しくカムカの戸を叩くものが現れました。シミルは戸を叩いたりなんてしませんから。

「カムカさん、こんばんわ。あの時は通り過ぎてしまってすみませんでしたね。先に行ってしまった皆のためにもあそこで、私一人が列から外れるなどと言うことはできませんでしたので。

無事皆向こうにたどり着きました。

私は渡る鳥です。今日はあなたをお迎えにあがりました。」

「ああ、鳥さん。ずっと待っておりました。一緒に行きましょう。」

そういうと、鳥の背中にまたがったカムカは海の向こうの灯の先へと飛び立ちました。

次の日から現れないカムカのせいで、シミルは毎日しゃべる相手も見つからず、笑う相手も見つからず、口をつぐんでつまらないことばかり考えているうちに、次第に真っ暗になって、とうとう動かなくなってしまいました。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

「おや、ようやくお目覚めだね。」

「うん、おかあさん、おとうさん。お早うございます。きゅうにぱちんと真っ暗になったと思いましたら、ゆっくりとここにおりてくる夢を見ました。でも、目が覚めたのに真っ暗なのはなぜなのですか。」

「ぼうや、もうすぐはっきりと見えるようになりますよ。もうすぐ春の風が吹いてきます。それにのってお出掛けしましょう。ですから、しばらくお待ちなさい。」

「ぼくたちはこれからどこに行くのですか。」

「ぼうや、それはね、私たちも知らないけれど、本当はみんなが知っている場所です。」

「それはどこでしょう、ふしぎな場所ですね。風がつれていってくれる場所で私たちはお休みするのですか。」

「ぼうや、私たちは風に乗って誰も知らない場所へ行き、いろいろなことをいろいろな場所で感じるのです。休むことなく、心地良くいろんなことをたくさん感じるためにどこまでも行くのです。」

「じゃあ、おかあさんとおとうさんと離れてしまうのでしょうか。ぼくはおとうさんやおかあさんとはなれるのはいやだなあ。さみしいなあ。」

「大丈夫です、ぼうや。私たちは、何と言うか、そう、とてもとても小さなつぶつぶになって、いろんなことを感じるのです。」

「つぶつぶですか。」

「そう、とてもとても小さくなって、今話しているお母さんやお父さんの気持ちもわかるし、昨日食べた小さな魚たちや雨上がりの朝に殺めてしまったミミズや眠る前に匂いを嗅いだ草花たちの気持ちも分かるようになるのですよ。

昨日寝ころんだふかふかした葉っぱにもなるし、キラキラしたお日様や虹色に輝く朝露にもなるのです。

そして、みんなでみんなの気持ちが分かるようになって、みんなでひとつの大きな風に乗ってどこまでもどこまでも行くのです。」

「うん。」

「ありがとう、ぼうや。では行きましょう。」

音もなく、軽やかに大きな風が不意にやってきて、みんなを乗せて何処かへ流れてゆきました。

春がやってきました。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

キッチンを作らせて頂くことになったNさんから、時計を作ってほしいと相談を頂いたことがありました。

「時計ですか・・。」

仕事で時計なんて作ることがなかったし、街中すてきな時計やもちろん木でできた時計もある。

いまさら私たちが作ることでNさんにとってどういった魅力があるのか、ということがなかなか当時は分からなかったのです。

「時計といっても、あの時間の数字、文字盤が普通は入っているじゃないですか。それは要らないのです。」

「なるほど・・。」

当時キッチンのほかに円卓、丸い座面のキッチンスツールの製作を依頼頂いていたので、その素材や形状に合わせた時計が欲しかったことと、何よりも文字盤は要らないということが大切なことだったのでした。

「キッチンに立っていて、ふと顔を上げた時に長針と短針がどのあたりを指しているのかがなんとなく分かればいいんです。かえってきちんとした時間が分からなくてよいくらい。」

文字盤のない時計か・・。

当時はなんでだろうって思いながら、同じタモ材を用意してムーブメントを用意して、せめて何となく時間が分かるようにと、目の詰んだ柾目材で作らせて頂きました。(写真の時計は板目ですが・・。)

でも、今になって何となく分かってきました。

全部がひとめではっきり見えてしまうと、全部がはっきりわかるまで物事を進めないといけないという気持ちになったりします。

でも、あいまいなで見えにくい部分があると私たちは自分でイメージして考えるのですよね。

本を読んでいる時に思い描いた風景と、映画で見た時に現れた風景の違いのように。

そういうゆったりした時間の移ろいが、「ああ、そろそろ子どもたちが帰ってくる時間だな。」とか「そろそろ洗濯物取り込もうかしら」とか次を考えるための余裕が生まれるというか。

何というか言葉が足りなくてすみません。

そろそろって思える気持ちに、余裕があるのだなってあらためて思うのです。

日も暮れて鳥たちもだんだん森へ帰ってしまって虫たちが鳴き始めたから、そろそろ寝ないといけないよ。とか、そういう時間の見つめ方っていいなって。時間を見て過ごすのではなく、自分の時間を知って過ごすって。

そういう感じが大切だって思えるようになってきたのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

キッチンや家具をオーダーして作ってもらう機会ってなかなかないことだと思います。

私が中学生だった頃に父がこの仕事を始めたものですから、私にとって家具というのは「買うというよりは作るもの」ということが何となく日常ではあったのですが、普通は購入するものですものね。

今から26年ほど前、私がインテリアと建築の専門学校に通っていた頃でしょうか。

目黒通りが慌ただしくなっていろいろすてきな家具屋さんやインテリアや建築という言葉が日常でよく聞かれるようになり、あのころを境に建築家という言葉や家具をオーダーするということが少しずつ身近になってきたように思うのです。

ちょうど、「インターネットでホームページを作りましょう。」というような番組が教育テレビでちらほら放映されていた頃だと思います。

知らない情報が身近に手に入るという時代の幕開けの頃だったのかもしれません。

私もちょうどその頃にホームページを立ち上げて、少しずつですがオーダー家具というものを身近に知って頂けるようになってきました。

と、話がそれてしまいましたが、今日はキッチンや家具のご相談を頂く時に私が皆さんにお伝えしようと心掛けていることをお話したいと思います。

まずは、オーダーで作ってもらうってなかなか無い機会だと思いますので、ご相談を頂いた時には、皆さんから言われたことを「できます」「できません」とお伝えするだけではなく、なるべく私たちにどんなことができるか、家具にはどんな形があるか、どんな暮らしができるのかというお話をさせて頂いております。

・・・ちなみにまたお話それますが、「できません」とは言わない、という考えってあると思うのですが、私はできないことはきちんとできない、と伝えることも必要だと思っております。このお話もまた今度。・・・

具体的には、「引き出しを作りたいのです。」と言われた時には、使いやすいゆっくり閉まるスライドレールがあるとお話したり、押せば開く引き出しがあるというお話をしたり、コスト重視でシンプルなスライドレールをつけたり、もしくは細工を見せるためにレールを使わない昔ながらの引き出しの作り方をお知らせしたり。そして、それを選ぶことでどんな良いことがあって、どんな悪いこともあってというお話をさせて頂きます。

さらには、それを使うとこういう時間の過ごしかたができて、こういう空間の見せ方ができて、とお話は枝分かれに広がっていきます。

その話を聞いたお客様からも、さらに枝分かれにお話が広がっていって、かえって私自身知らなかったことを教わることもあったりします。

こうして、私たちでできることの広がりというか方法・可能性をすべてお伝えして、その中から家具を使う皆さんにとって、自身の暮らしにとって何か必要なのかをひとつずつ選んでもらうのです。

その選んでいく過程の中で、いつの間にかモヤモヤしていたイメージが整理されて、自分が望んでいるキッチンや家具の形が見えてきたり、暮らしかたが整っていったりするのです。

できます、できません、この中からセレクトしてください、だけでは思い描けなかったことが生まれるのです。

ですので、自分の望むキッチンや家具のかたちを考えていく作業って、いいかえると自分の暮らしを見つめ直す作業だって常々思っているのです。

いろいろな選択肢を示されて、自分はどんなふうにこのキッチンを、家具を使っていきたいのだろう、どう暮らしたいのだろう、自分には何か必要なのだろうって、皆さん時間をかけて悩まれるのですね。

「リビングボードにパソコンデスクを作ろうと思ったけれど、お話を聞いていたら、家でパソコンするよりもスマートフォンを使う時間のほうが多いと気づいて、それならときどきしか使わないデスクになりそうだから、ダイニングテーブルを広げてそこでパソコンやそれ以外の作業もできるように考えたほうがよいかな。」とか、

「小学校に上がる子供のためのデスクを作ろうと思ったけれど、お話を聞いていたら、子供はもっと親のそばに居たいことがよく分かりましたので、みんなで一緒に勉強や作業ができるようにダイニングテーブルを大きくします。」とか、

「イマイさんの家のキッチンの様に子供たちがもう少し大きくなったら、一緒にキッチンに立てるようにみんなで動きやすいキッチンにします。」とか。

そう。お話をしながらみなさん暮らしを見つめ直しているのです。

そして、その作業はとても大切です。

もちろん、見つめ直すと全てがうまくいくというわけではなく、できあがって暮らし始めてから、「ああ、こうする方法でも良かったかな。」と思い返すこともあるのですが、その過程を経てきたことで、自分の今の暮らしがあることのうれしさや大切さを感じられるっておっしゃってくださいます。

それから、打ち合わせが終わってひとつの家具の形が決まると、「あー、おもしろかった。自分の好みを思い描くことで自分の考えがどんどん研ぎ澄まされていくような感じ。」っておっしゃってくださった方もいらっしゃいました。

素晴らしい感覚です。

だから、私が皆さんにお話しする時には、まずどんなことができるかという「手の内を明かす」というのでしょうか。いろいろな道を見せてさしあげることがとても大事なことだと思っているのです。

でもね、いろいろな選択肢をお伝えしてお話がいろいろと広がっていても、結局最初の形に戻るってことが多かったりするのですけどね。

でも、それも見つめ直した結果です。

その結論に至るまでの過程がすべてその人のキッチンや家具の形の現れですから、要望が最初のシンプルな形に戻ったとしても、それはきちんと考えが巡ってたどり着いた先のことですので、最初の思いとは大きく違っています。

目に見えない思いが込められた形はこうして生まれるのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

少し前(6~8年前くらい)までは、リビングの壁一面にテレビまできちんと収納できて天井まで戸棚になっている壁面収納を作る機会が多かったのですが、「キッチン屋さん」なんて呼ばれるようになってオーダーキッチンを制作する機会が増えたからか、最近はそういった大きな壁面収納をご依頼頂く機会が少なくなってきたように思えます。

そういう大きな収納のご相談を頂く時は、皆さんけっこうしっかり収納計画を立ててご相談にいらしてくださる方が多かったです。

たしかに、そういう整理収納に関する書籍もたくさん出版されていて、「使いやすい高さやしまいたいものに合わせた収納を作りましょう。」というお話をよく見聞きしました。

しかし私が長年いろいろな家具作りをしてきて思うのは、「使いやすいサイズは、ずっと使いやすいサイズではいられない。」ということです。

<暮らしで必要とするものは時代とともに変わります>

今から10年前を振り返ると、私自身スマートフォンさえ持ち合わせていませんでした。

そのさらに昔には、家具の図面を描くのに平行定規というなんともアナログなものを使っている時代でした。それがパソコンで図面が描けるようになると目に見えないラインまで記録として残せるようになり、スマートフォンを持つことで地図帳も持たず、現場ではトランシーバーを使うこともなくなり、それひとつでプレゼンテーションが行なえるようになるなんて何という時代の移り変わりでしょう。

そう考えると、少し前によく考える機会が多かった「リビングにパソコンを使用するスペース」や「プリンタをしまうスペース」、「FAXをしまうスペース」、「CDをしまう引き出し」や「テレビを置くスペース」がもはや数年でガラッと変わってしまう時代になったのですね。

そういう諸々のものをリビングに置くことも少なくなり、そういう機器自体少なくなってきています。

パソコンは決まった場所で使うことなく、無線LANや軽量化によって家のどこでも使えるものとなったので、使う場所ではなくしまうだけの場所があればよくなり、FAXを持つ家庭も少なくなってきました。

CDやレコードをたくさんお持ちのかたも少なくなり、AV機器もとてもコンパクトで少数台で迫力ある音や映像が楽しめる時代になりました。

以前お客様のなかでも耳にしたのは、プリンタ収納を作ってもプリンタをしまう必要が無くなってしまったり、スピーカーを置けるスペースを確保しておいたけれど、小型で高性能のものを使い始めたらスペースを持て余してしまったということを聞いたことがありました。

<時間とともに家族との距離も変わります。>

お子さんがいらっしゃるご家庭ではまだお子さんが小さなうちに考える収納は、どうしても散らかりやすく増えやすいお子さんのものを主体に考えることが多くなります。玩具、学習文具、本、ゲーム機、などなど。

でも、子供は中学校に入るくらいになると、リビングで過ごすよりも自分の部屋で過ごすことが多くなるご家庭が多いです。

そうなると、「今まで子供部屋を物置のように使っていて、子供が自分の部屋を持つようになったら、その物をリビングにしまわないといけなくなりまして。」というお話をよく聞きます。

お子さんの細々したものをしまうサイズで考えていたところに、場合によってはゴルフバッグやトランクケースなど大きなものをしまう必要が出てくることも。

そうなると、あの時は使いやすかったリビングの大きな収納は、今ではかえって使いにくいものになってしまった、となってしまうこともあります。

このように、その物々がしまえる所定の場所を作ってしまうと、その物を使わなくなった時にその場所が必要なくなってしまって、せっかく作った収納がうまくいかせなくて、物が雑然としまわれることになってしまうこともあるのです。

もちろんオーダーで作ったものですから、そうなった時でも棚板を追加したり、扉だった部分を引き出しに作り替えたりすることも可能ですが、やはり柔軟に使い続けられる収納にしておくといつまでも不自由することが少なく使ってゆけるのではないかと思うのです。

そう考えると、オーダーで大きな収納を作る時に求められるものは、昔と考え方が大きく違ってきています。では、私の思う柔軟な収納は、というと、「必要最小限の要素で組み立てていく収納」と考えています。

具体的には、パントリーだったら、シンプルに扉を開けたら可動棚が入っているだけの形で、場合によっては引き出しを少しだけ。

リビングに作る場合は、お部屋の広さに余裕があるようでしたら、壁面いっぱいにあっても良いかと思いますが、個人的には高さを抑えたシンプルな扉のみの収納が良いのではないかと思っています。

扉を開けて棚が入っていて、そこに市販のケースを使って引き出し代わりに使う。

奥行を深く採る必要があったり、細々した文具やお薬など散らばりそうなものをしまうなら、奥のものが取り出しやすいように、細かなものが探しやすいように、引き出しを設けたりする。

機能を限定しないで、ゆとりのあるサイズや仕様にすることで、家具は使いやすくなるのではないかと思うのです。

家具を作る時には、いかにその物がその場所にしまえるように工夫された形よりも、その家具を使う皆さんの暮らしかたをお伺いして、今どういう暮らしをされたいか、こういう暮らしをしてゆくのならどういう形にすると使いやすい形を考えることが大事なのだと思うのです。

でもいろいろ考えても、行きつくところは結構シンプルな形になることが多いのです。

今度、この形が巡り巡って戻っているお話はまたどこかでお伝えしますね。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

オーダーキッチンやオーダー家具というのは、作って納品したらそこでお客様との関係が終わるのではなく、反対にそこから始まるものだと考えております。

オーダーして作ることの大きなメリットとしては、そういうお付き合いを通じて、ずっと使い続けることのできるキッチンや家具を提供できることだと思うのです。

どんなに長く使える良いものでも、キッチンや家具は暮らしていくための道具ですから、使うことで消耗していきます。引き出しや扉が開けづらくなったり、板が反ったり、天板にシミができたり・・。そうなった時にそのお手入れの方法をお伝えすることや修理することでずっと使い続けていくことができるのです。

その人の暮らしの中の場面場面でそういうお手伝いができることがずっと使い続けていくことができるものとの付き合い方なのだと思っております。

ですので、私としては家具を納品してしばらく経ったタイミングでなるべくお客様のところにお伺いできるようにしております。

それは、家具を使っている様子を見せて頂いて写真に納めたいという気持ちが大きいのですが、それだけではなく、家具の使い心地って使い始めてみないと分からないのですね。

特にご新居のお引渡の時にご説明しても、「家全体のお話のボリュームが大きいので、キッチンや家具の使い方まで頭に入ってこないのです。」と後からよく言われることがあります。

たしかに私が自宅を建てた時もそうでしたね。住み始めて取扱説明書を読みなおしたりして・・。

ですので、使い始めてからのほうが実感できるのです。

そこで、写真を撮らせて頂いた後にいろいろとお話をさせて頂きます。

例えば、引き出しの外し方。最近の引き出しはいろいろなスライドレールを使いますので、どのように外すかをお伝えします。良く引き出しの隙間からビニール袋や紙、輪ゴム、そういった細かいものが奥に落っこちてしまうことがあって、それを取る時に引き出しが外せなくて困ることがあるからです。

どのレールもどなたでも外せるようにワンタッチでロックが解除できるのですが、その解除の方法がレールによっていろいろあるのです。

そして、家具表面のお手入れ方法。

私たちの家具はオイル塗装とウレタン塗装で主に仕上げております。

ウレタン塗装の場合は、しっかりした塗膜が表面にできあがっているので、基本的にメンテナンスフリーで、水や洗剤をつけた布巾でしっかり掃除して頂いて大丈夫です。

ただ、ウレタン塗膜も10年くらいの時間が経つと少しは劣化してくるので、熱い湯ノミなどを置いておくとうっすらと白く輪っかが残ってしまうこともありますので、茶托などの熱を防いでくれるものを使ったほうがいつまでもきれいに使うことができます。

また、ウレタン樹脂はあくまで樹脂ですので、引っかき傷などがつくと白く跡が残ることがあるので、気を付けて使いたいです。

特に元々の木の色が濃いもの(チェリー材やウォールナット材など)にウレタンクリアで仕上げるとその引っかき傷が思ったよりも白く目立つのです。

でも、軽くついてしまった場合は蜜蝋などを擦り込んであげると目立たなくなることもあります。

オイル塗装の場合は、ウレタンよりも塗膜が薄い分、天然目そのままの手触りが楽しめるというメリットはあるのですが、その分汚れはつきやすかったりします。

それを味わいと捉えて頂くのも良いのですが、なるべくならお手入れをしながらきれいに使っていくうちに生まれる様子を味わいとしたいところです。

塗膜がうすいからお手入れが大変、というとそのようなことはなく、ごく自然に使って頂ければ、汚れはつきにくかったりします。

まず、汚れが付いたら、水拭きして頂いて大丈夫です。硬く絞った布巾で拭くことが理想ですが、小さなお子さんが納豆や油ものををこぼしてしまったりすると、なかなか撮りづらかったりしますので、多少水気を多くした付近で拭いて頂いても大丈夫です。

さらに落ちにくい食べ物汚れの場合は少し中性洗剤などを含ませて拭いて頂いても大丈夫です。ただ、そのあとはしっかり水拭きして洗剤を取り切ってくださいね。(アルカリ性洗剤が残ると黒ずみの原因になりますので。)

ただ、濡れた状態のまま何かものを置いてしまって通気が滞ると、少し黒ずんだ浸みになったりします。

また、濡れフキンをうっかり置きっぱなしにしてしまうと黒ずんでしまうことが多いのでお気を付けください。

基本は濡らしたら通気良くして乾かすことが木の表面への負担を掛けることなく使って頂けます。

また、ゴム製品を置いておくと、乾燥したオイルと反応するのか黒く痕が残ることがあります。

これはなかなか消えないので、ゴム脚の付いたものなどはなるべくそのまま置かずに何かを敷いたり、ゴムの部分にフェルトを張ったりすると良いです。

あとは一番なりやすい汚れが金属製品による黒ずみです。

缶ジュース、缶ビール、海苔の缶、茶筒、あとはホーローが剥げて金属が露出した器やトレイなど・・。

金属製のものが木の表面に濡れた状態で直接触れていると、木の中のタンニンと反応して、黒く後になってしまうのです。早いと40分くらいでうっすら黒くなることもあります。

そうなった時、私たちはレモンを使ってきれいにすることが多いです。(お酢だとあまり良い効果が見られませんでしたので。)

黒くなった部分にレモン汁を垂らして、そのまま3~4時間放置すると黒ずみが中和されて、色が抜けていきます。

そのあとにレモンのべたつきを水拭きして、その上から軽くペーパーで研磨をして、蜜蝋を塗ってあげるときれいになることがあります。

詳しくはこちらを参考にして頂けると分かりやすいかと思います。

「輪染みを消す方法 テーブルメンテナンス(オイル塗装の木のテーブルの場合)」

それから、先ほどまで水拭きしてください、と書きましたが、水拭きすることでオイルが少しずつ除去されていってしまうので、オイル塗装仕上げの家具は定期的にオイルを塗って頂けると表面が保護されます。水拭きだけではなく、エアコンの風が直接当たるところや直射日光が直接当たるところも木の表面がストレスを受けてざらつくので、やはりオイルをまめに塗ってあげると良いです。

また、その際にはそのままオイルや蜜蝋を塗っても良いのですが、油分をしみこませるだけでざらつきは取れませんので、先ほど書いたペーパーをあてることをお勧めします。400番~600番のサンドペーパーを軽く撫でるようにするだけでざらつきは取れますので、それからオイルや蜜蝋を塗ってあげるとツヤ良く手触り良くずっと使って頂くことができます。

良く言うのは、ウレタン塗装はお化粧品でいうファンデーションのようなしっかり外からのストレスを防ぐもので、オイル塗装は化粧水の様に内部に浸透して保湿するもののようなイメージです、とお伝えしています。

風が強くなったり、寒かったりすると肌は乾燥してヒビ切れしたりするように、木もオイルが摩耗してくると汚れが付きやすかったり、材らつきが出たりと表面が弱くなってきますので、保湿するようにオイルや蜜蝋を塗ってあげることで、木も心地よく使って頂くことができると思うのです。

写真撮影にお伺いした時にはそのようなお話をさせて頂きまして、私たちのキッチンや家具のと本当のお付き合いの始まりとさせて頂いております。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

キッチンを考える時に「どのようなデザイン・収納にしたいか」を考えることも大切ですが、「部屋のどの位置にキッチンを据えるか」も重要なことです。

【以前の家から学んだこと】

結婚当初に住んだ小さなアパートは、その名の通り小さいものですから、キッチンのすぐ横に庭に出る掃き出し窓があったのです。冬は冷えましたが、この外が近いという感覚はとても素敵で便利で、その次に移り住んだマンションに入る際の大きなポイントとして考えていたのはキッチンからベランダの距離が近いこと、すぐ出られるようになっているかどうかということでした。

以前暮らしていたマンションのキッチン。このバルコニーにすぐ出られる勝手口がとても便利だったのです。

以前暮らしていたマンションのキッチン。このバルコニーにすぐ出られる勝手口がとても便利だったのです。

これは今考えても良いところだったな、と思うのです。

玄関からキッチンはすこし遠かったのですが、洗面所に入るのにキッチン側からと、廊下側からのどちらからもアクセスできて、さらにキッチンの突きあたりには勝手口のようなバルコニーへの出入り口があったのでした。

この「回遊できる動線」「外への出入り口との距離」これがのちのち自宅を建てる時の一つの指標になったのです。

【動線】

ですので、今の自宅では玄関という外からすぐにキッチンに入ることができるようにして、そのままキッチンを抜けると洗面所までたどり着けるような間取りにしたのです。

建てた自宅のキッチン周りのレイアウト。ドアを開けるとアイランドキッチンのように使えるレイアウトに。

建てた自宅のキッチン周りのレイアウト。ドアを開けるとアイランドキッチンのように使えるレイアウトに。

キッチンはペニンシュラ型でしたが、半ばアイランドのようなレイアウトになっておりましたので、キッチンをぐるりと回遊でき、さらには洗面所からはそのまま縁側に出られるようにすることで、キッチンだけではなく、家自体回遊できるようにしました。

玄関から真っすぐ洗面所まで。

玄関から真っすぐ洗面所まで。

洗面所からそのまま庭に出られて、さらに外を回れば玄関にも回り込める動線。

洗面所からそのまま庭に出られて、さらに外を回れば玄関にも回り込める動線。

大きくなった子供たちと一緒にキッチンに立つとどうしても通路の行き来が狭くなる。だからと言って通路を広めにすると、主にキッチンを使用する妻にとっては、キッチンとバックカウンターの距離が遠くなりすぎてしまって、後ろの食器棚から器を出し入れする際に一歩踏み出さなくてはいけなくなってしまうので、広すぎるのもかえって良くないと考えていました。

そこで、狭い場合は反対からぐるりと回れるようにし、さらにはキッチンの対面側からも調理作業ができるこのレイアウトが大変使いやすかったのでした。

うちは家族みんな体が大きいので、ちょっと広めのワークスペースを採ったのですが、4人が揃うとこれでも狭いのです・・。

うちは家族みんな体が大きいので、ちょっと広めのワークスペースを採ったのですが、4人が揃うとこれでも狭いのです・・。

また、今の家には勝手口は無いのですが、勝手口があった頃は、調理のゴミがある程度溜まったら、収集日までは勝手口から外に出して溜めておく、という作業が大変便利でした。

そこで今回は、玄関もしくは洗面所から庭に簡単に出られるようになっているので、キッチンから屋外へのゴミ出しも不便ないレイアウトにできました。また、こうすることでキッチンのそばに大きなゴミ箱を置かなくても良くなりましたので、分別が細かい私のまちですが、キッチンには燃えるゴミ(生ゴミ)、プラスチックごみ、紙ごみの3台のゴミ箱だけを置く形にして、ビンや缶はそのまま漱いだら直接玄関に置くようにしました。

さらにはゴミ箱も数が増えるとにぎやかに見えるので、リビングには置いていないため、みんながこのキッチンにごみを捨てに来るのです。そういう時もぐるりと回ることができることの心地良さを感じております。

オーソドックスなキッチンのレイアウトとしては、ペニンシュラ型が多いと思いますが、もし、ご家族皆さんでお料理する機会が多いかな、という場合は、キッチンスペースに行き止まりを作らずに狭くてもいいので通り道があると良い快適な空間になるのではないでしょうか。

さらには近くに土間や勝手口があるとゴミの分別の他に根菜や常温の保存食などを置いておくにも良く、工夫のしやすいキッチンになるのではと思うのです。

【距離】

また、使いやすいと感じるポイントは、使う人それぞれだと思いますが、ひとつはその使う人が感じる目的までの距離が心地よいかどうかだと思うのです。

自分を中心にぐるりとキッチンが囲まれる方が使いやすいと感じる距離や、一緒にだれかと立つ場合の距離感。

キッチン以外でもそうです。

洗濯機から物干し場までが近いほうがストレスなく過ごせると感じる人もいらっしゃれば、物干し場は太陽が良く照り付ける屋上が気持ち良いので洗濯機との距離は気にしないと考える方もいらっしゃいます。

動線にしても、距離にしても、その感じ方は一般的な寸法で測れるものではないので、家作りにおいては、自分や家族皆さんの感覚がどのように近いのか違うのかをコミュニケーションという物差しで測りながら、動線や距離を決めてゆくと居心地良い空間になるのだと思っております。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.15

家具をいろいろと考える中でよく悩むことの中に引き出しがあります。

この引き出しには何を入れよう、ここはこのくらいの深さがいいなあ、そんな楽しい思いも一緒にしまおうとするくらいみなさん笑顔で悩む家具の中でもすてきな部分でもあります。

私が引き出しで思い出す中の一つにチークの小箱があります。

思い出す限り、私がきちんとした木工工作をした最初の頃のように思えます。

当時の私は小学校4年生で、担任の先生が確か退任されることなったのだと思います。厳しいけれど優しい先生で私たちから見ると、おばあちゃんという感じだったかな。

仲の良かった数人で何か贈りものをしよう、ということになり、じゃあ小物入れを作ろう、ということになったのでした。

当時まだ父は家具作りの仕事をしていたわけではなかったし、図工で木工をしたこともなかったので、何かを見よう見まねでみんなで作ったのだと思います。

今でいうとB5サイズくらいの大きさで高さ10センチくらいの大きさだったかなと記憶しています。

そこに皆で思い思いの絵を描いて、フタと引き出しがついた物入れができあがったのでした。

箱の中に箱がある引き出しを作ることができたということがすごいことをしたんだって気持ちでうれしくて、さっそくプレゼントしようと気持ちが軽やかになったのでした。

よし、では先生にさっそくあげて喜んでもらえればめでたしめでたしとなったのでしょうけれど、ここから何だかあまり覚えがなくて、先生が退任された後も、我が家のサイドボードの中にじっと居座ったままだったのでした。

何故だろうと、今思い起こすと先生は立派すぎて遠慮してもらってくれなかったような記憶がおぼろげに・・。

それでみんなで少ししょんぼりしていたような気持ちがしていたのをなんとなく思い出すのです。

でもね、それからしばらくはサイドボードを開けると、父が綺麗に保管していたレコード針のちょっと金属の香りと、チークの強い香りがふわっと漂ってきて、あの頃住んでいた田の字型の狭い団地の今を思い出すのです。

エッセイ一覧に戻る

2021.10.14

私が自分の暮らしを見つめてみて、またいろいろなお客様のところに訪ねては、よく思うことが「パントリーと呼べるほどの大きなスペースではなくても、ある程度フレキシブルにいろいろなものがしまえる場所があると良い」ということです。

決まったものを決められた場所にしまう収納も大切なのですが、「とりあえずおいて置ける場所」という感じで、どんなものでも置きやすい場所があるのは大切だと思うのです。

家具を作る前にも作った後にもいろいろなお客様のお宅を訪ねることが多いのですが、ときどきお見かけするのが、収納家具を作ったのに、物がしまいきれていない方がいらっしゃることでした。

具体的には、普段保存しておくもの、ペットボトルのお水だったり、缶ビールだったり、キッチンペーパーだったり、お米だったり。

だいたい、買い置きしておきたいものって、運びやすいように取っ手がついていることが多いのですよね。取っ手がついていると、しばらくの間だけここに置いておこう、と思っていたものが、いつの間にかそこが定位置になってしまって、さらにその上にも細かなものが載ってしまって、下の方のものが取り出しづらくなってしまったりして・・。

物の場所を決めてしまうことも大切ですが、しばらくの間置いて置けるスペースが少しでもあると、たいへん使いやすくまた整理された気持ち良い空間になると思うのです。

それではそのパントリーを考えるとき、どのようなスペースだと使いやすいのでしょうか。

一般的にキッチンの引き出しなどには調理道具、調味料など調理に使用するものがすぐに取り出せるようにしまうことが多いです。そして、食器棚には名前の通りに食器をしまうことが多いです。

パントリーは半畳~2畳くらいの広さの収納スペースになることが多く、調理道具や食器以外の頻繁に出し入れすることの少ない主に貯蔵庫のように使われることが多いです。

乾物や缶詰、お米や水などのストックしておく食料を置いておけるのはもちろんですが、パントリーを設置する場所によっては持った目的に使うことができます。

私が今まで家具を作らせて頂いた皆様のなかで、物がしまいきれていないように見えた方々の室内にはやはりパントリーと呼べるような場所が無かったのでした。

部屋の間取り上、そういったスペースを取りづらい場合でも、パントリーの代わりになるような大きくなくても良いので物入れをひとつ決めておくと、家事をするのに決まった動線で無理なく動けて、部屋の整理整頓も進むと思っております。

我が家にもパントリーと呼べるスペースを設けませんでした。

パントリーという部屋を作ってしまうと居住スペースがかなり狭くなってしまうと思ったからです。

そこで、広めに取っていた玄関とその収納スペースの一部を、そして食器棚の一部にパントリーのように多目的に使える大きな扉の収納を設けて、その2か所をパントリー代わりにしたのです。

日が当たらないであまり暖まらない玄関に根菜や果物やペットボトルや収集日まで貯めて置くにおいの少ないゴミや、あとはキッチンとは関わりないのですが、外から帰ったら上着を掛けておくスペースも設けていてます。食器棚の一部には乾物、お菓子、比較的すぐ補充するお酒(笑)、かさばるタッパー類、お重などの季節の器、お菓子作りの道具、ときどきしか使わないオーブンの天板などがしまわれています。

ですので、個人的に理想的な場所だなと思えるのは玄関からキッチンに辿り着くまでの間で少しキッチン寄りの位置だと良いなと思っています。

一般的に、陽射しがよく入る南側のほうに居室などを持ってくると玄関やキッチンが北側になることも多いので、例えば、買い物から帰ってきて、キッチンで食材を分ける時にすぐ使うものは冷蔵庫やキッチンに、ストックはそのままパントリーに足が向くように、玄関からパントリーのそばを通ってキッチンに辿り着けるような動線で計画できると、「屋外から屋内への動き方」「キッチンでの作業中の動き方」がコンパクトにまとまって使いやすいのではないかと思うのです。

また、これとは別にキッチンの奥にパントリーを設ける場合もよくあります。

このような場合は、食材や普段使わない道具などを置くほかに、レンジやトースターの電化製品、または冷蔵庫を置くスペースを設けることで、キッチン周りは調理に専念できるように広く採る方も多くいらっしゃいます。

お一人でお料理に専念できる場合は、このようなスペースがとても使いやすいと思いますが、もし、ご家族皆さんでお料理される場合などは、キッチンからパントリーを抜けたらダイニングにアクセスできるようになっていたり、パントリーの奥に勝手口があって屋外に出られたら、なお良いかもしれませんね。

そして、玄関寄りも設ける場合でもキッチンの奥に設ける場合でもパントリーの形式は、そのスペースに入ったら、もしくは扉を開けたら見渡せるようになっていることが大切だと思っております。

単純に高さが変えられる棚がたくさん並んでいるだけのシンプルな形が一番フレキシブルにちょっと置く場所を実現できると思っております。

どんなものがしまえたらよいのかあれこれ悩むことなく、「とりあえずどのようなものでも見やすく置いておける場所」が少しでもあると、物の管理、整理がしやすく、また来客時にその都度片づけなくても整ったお部屋でいられますから、こういうスペースを設けておくのは毎日の暮らしにゆとりができて良いなと思うのです。

エッセイ一覧に戻る