2021.03.02

定期的に家具制作のご依頼を頂けるご近所のKさんのところに玄関の棚を作らせて頂きまして、本日納品でした。

実は福原さんが昨年設計した住宅の玄関でもありまして、その一角に普段の履物を片づけて置けるように、その上には少しものが置けるような棚を、とご相談頂いて作らせて頂いたのです。

板張りの壁はなかなか動いておりまして、それに合わせて背面を削り込んでいく作業と角度のある側板がなかなか手強く、微調整しながらの作業で、形はシンプルなのですが、ほぼ一日がかりでワタナベ君とヒロセ君が作業にあたり、先ほど戻ってまいりました。

「社長、帰り際にKさんに、ご苦労様でした。それで、えーと扉は・・と言われたのですが・・。」とワタナベ君。

あら、私うっかりしていたかもしれません・・。

すみません、Kさん・・。

今朝、Kさんから新たなご相談を頂いていたので、その提案にお伺いする時に扉の形も提案させて頂こうかな。

通気を考えて格子扉にするととても良い印象になりそうですし。

2021.03.02

ヒュッゲという言葉がよく似合う空間に生まれ変わったKさんの本棚制作の記事と、

キッチンを囲って木の印象豊かな形にすることができたMさんのカウンター収納の記事を掲載しました。

もし、よかったらご覧頂けたらうれしいです。

2021.03.02

「アクセントカラーのある本棚のオーダー」

鎌倉 K様

design:Kさん/ヤマトヒロミ設計室/daisuke imai

planning:ヤマトヒロミ設計室/daisuke imai

producer:kenta watanabe

painting:kenta watanabe

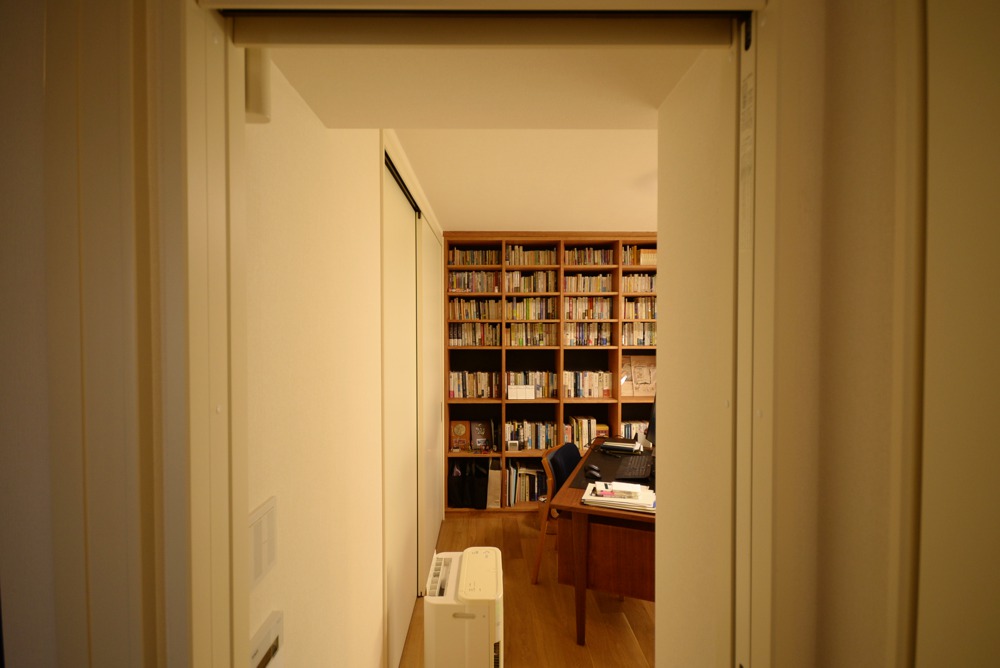

和室を改装してご主人の書斎にするというお話を頂いたのです。

設計は、前回同じく鎌倉でキッチン周りの改装の際にお世話になったヤマトヒロミさん。

書斎にする中で本棚を印象深いものにしたいということで、私たちにご相談をくださったのでした。

キッチンの制作がメインになってきている工房では本棚の制作は久しぶりですね。

ただ、本棚というと形がシンプルですから表現できることも限られます。

オーダーで作ることで何が実現できるだろう。

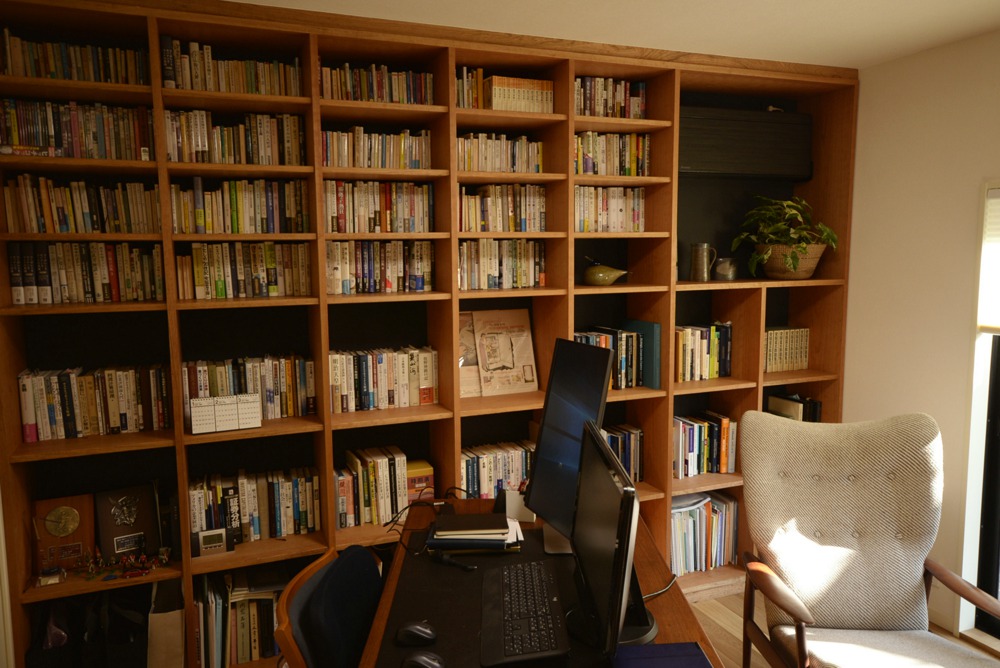

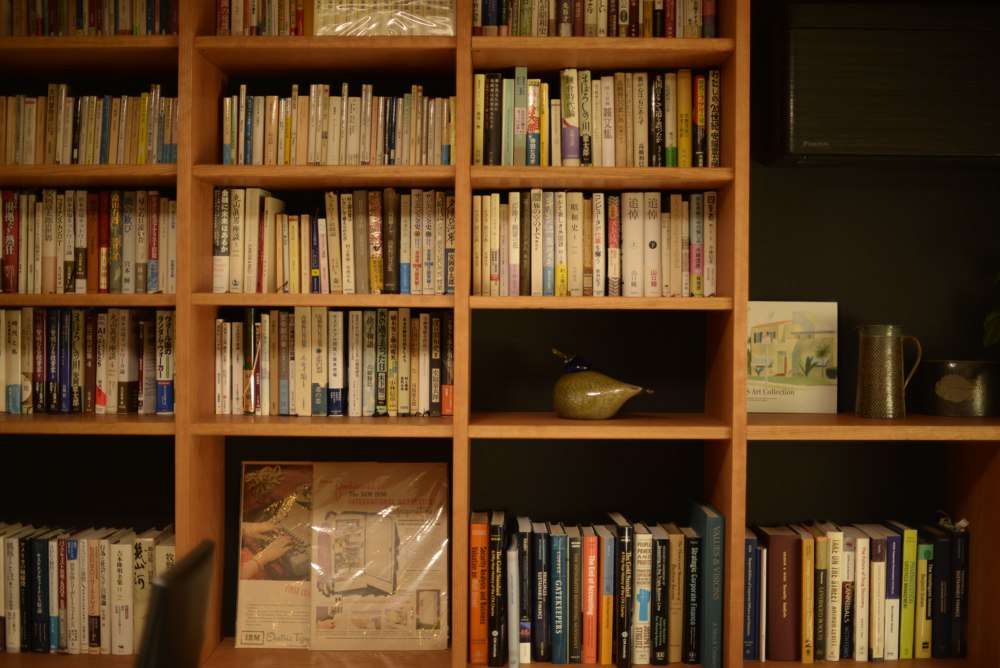

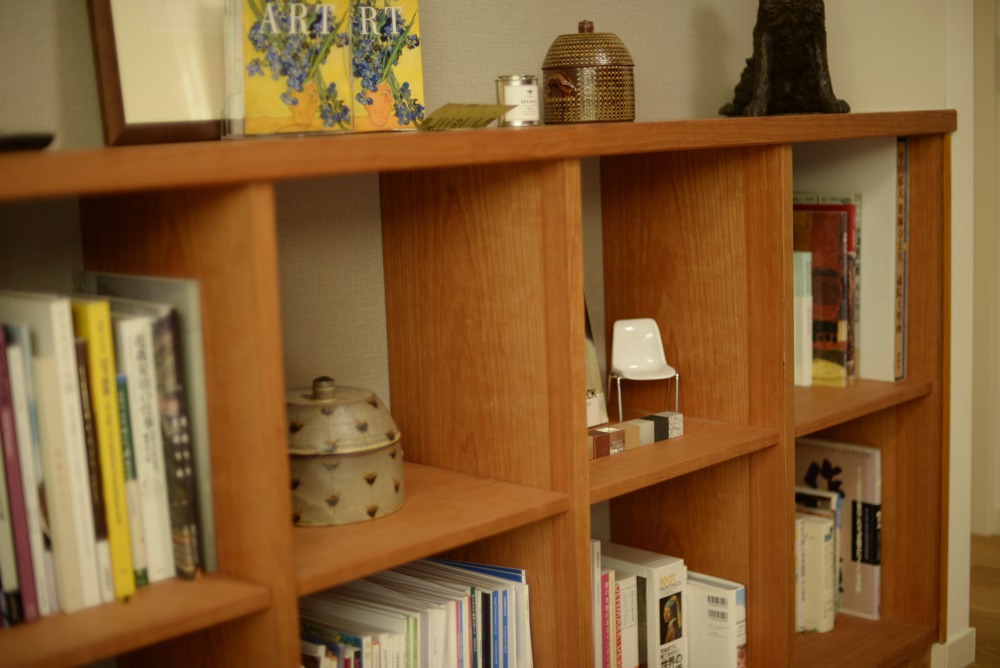

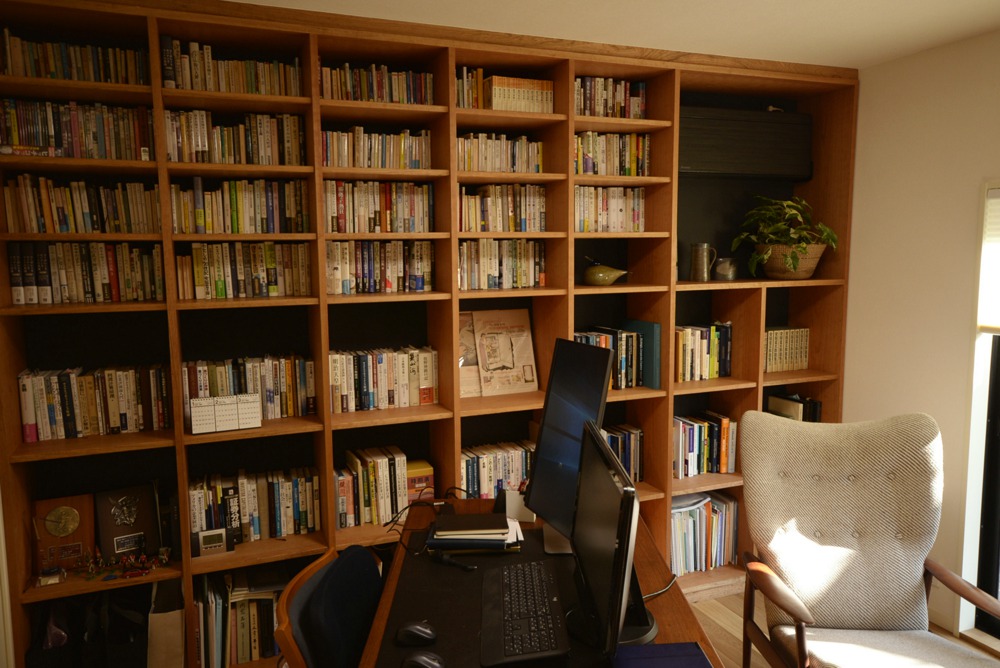

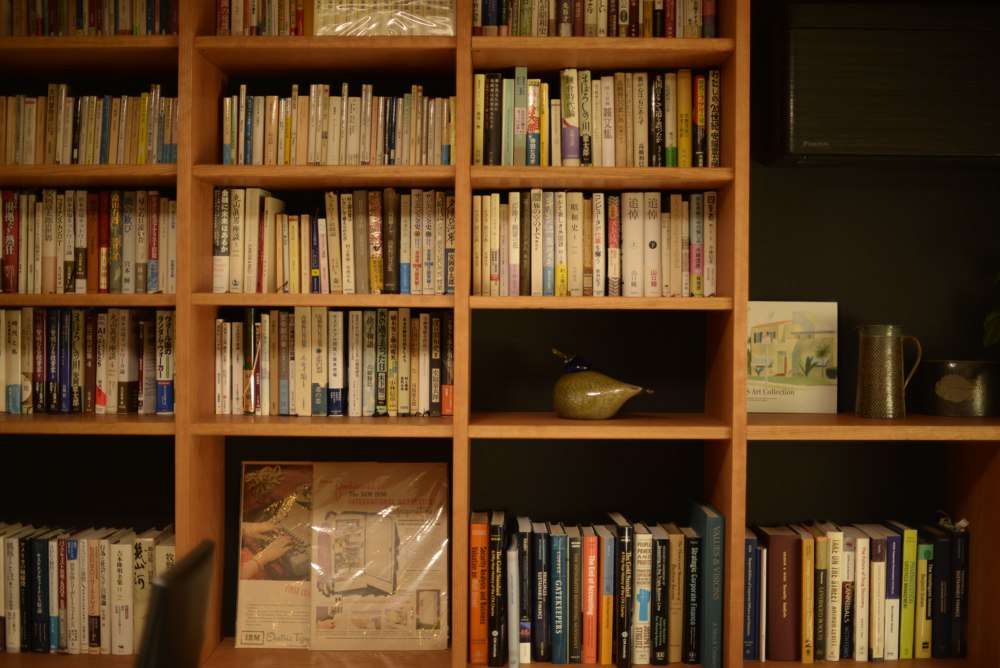

メインの本棚の様子。今回はこの壁面いっぱいの本棚と対面に腰高の本棚の2台を作らせて頂きました。こちらの背面は黒に近くて麻のようなゴワッとした質感のクロス。とても印象が良いのです。

お客様であるKさんはヤマトさんの事務所にもお伺いしてヤマトさんの寝室とリビングを隔てるためのラワンでできたシンプルな形の飾り棚兼テレビボードの形をたいへん気に入っていて、「あのような形がここに在ってもステキよね。」と奥様がおっしゃっていたのですが、もう少し温かみのある印象を、とヤマトさんは考えていらっしゃって。

背面のクロスに合わせてエアコンの色も同じ色調にしています。なるほど、そういう選択肢もあるのですね。

今回この空間を考えるにあたって、最も多く中身の濃い意見を交わしたのはKさんのお嬢様とだったのだそうです。ご主人と奥様の考えはシンプルな形でも良いかなというイメージだったのだそうですが、海外生活の経験もあったお嬢さんはその暮らしの印象がとても心地よかったものですので、全体的に温かみがあって素材の感じがよく分かるようなその時の印象を現れるような形にまとめたいと思っていて、それをヤマトさんと頭を突き合わせて悩んでいたのだそうです。

本棚のひとマスが正方形に近い印象になるように割り付けたヤマトさんのデザイン。小さな本が多い時は、このように上下を等分できる位置に可動棚を入れて、収納量を増やして、不要な時は棚板を外して飾り棚として正方形の印象が良く見えるように考えています。

その中で出た意見として、本棚の背面だけを素材を変えてしまうというお話がありました。

うん、それはすてきです。

私たちのところでも何度かそのような形で作らせて頂いたことがありましたが、どの本棚もとても素敵な印象になりましたので。

背板だけを単色の色を取り入れてみたり、気に入ったリネンを張りこんでみたり。

本棚って正面から見るとシンプルな形ならフレームは細くなることが多いので、代わりに背面の印象がそれなりに強く出ます。

本がぎっしり入ってもコントラストの強い色を背面に持ってくると全体的に引き締まって見えますし。

ということで、背面にはチェリーの印象よりも少し際立って見える色を2台の本棚それぞれに取り入れることにしたのです。

ちょっと悩んだのがこのエアコンの下のふたマス分続いている長めの固定棚。細かい納まりなのですが、デザイン的にこのお本棚は縦の板よりも横の板を少し引っ込めている形で統一しているのです。ですが、この長めの横の板は縦の板と途中でつながるので、ほかの横の板と同じく引っ込めてしまうと、縦の板の上端が上からのぞくとちょっと出っ張って見えちゃう。ということで、この長めの固定棚だけは縦の板と同じ出にしているのです。分かりづらいですね。

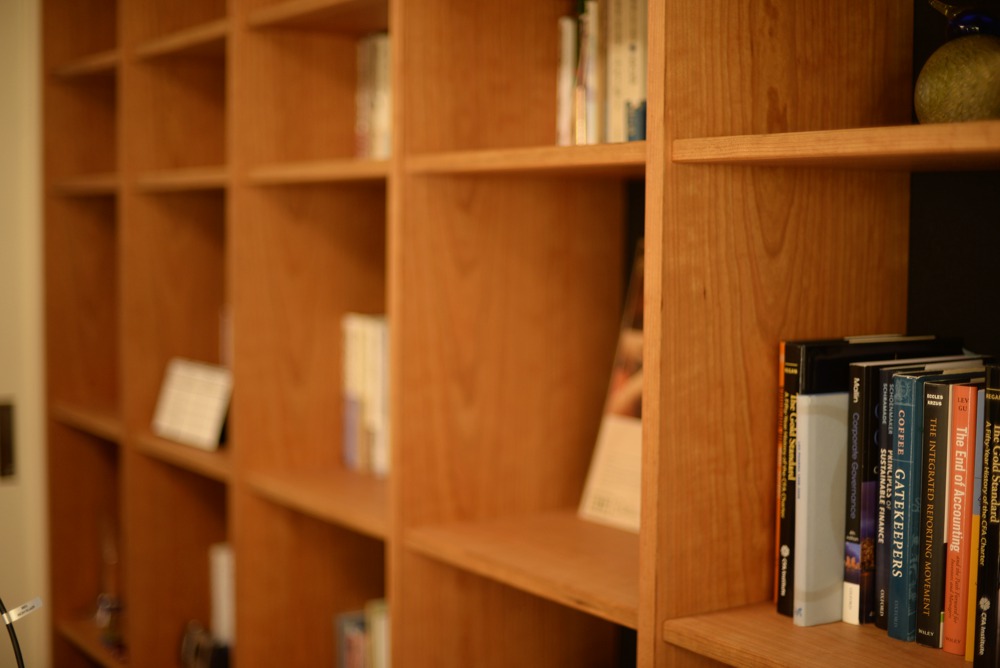

あとは、本棚のひとつずつのスペースの印象をどうするか。

しまう本に合わせて、棚の高さををりつけてゆけば、機能的にもしっかりと大量の本をしまうことができます。

たあ、しまえる量は増えても、本がそこにぎっしり入っている様子や本自体の背表紙の彩りが、全体を見渡した時の印象としてかえってにぎやかに見えてしまうことが多かったりします。

ある程度背面がきちんと見える余白を残しながらしまえる形が良いと思い、ヤマトさんとそのバランスを考えます。

このような感じで、横の板が縦の板よりも10ミリ引っ込んでいます。また、写真だと分かりづらいのですが、横の板だけを印象が和ら無くなるように小口部分を45度に面取りしています。縦の板はカチッとした印象、横の板は装飾のある優しい印象、というのがヤマトさんのイメージ。

ご主人としては収納量が大事ですが、それだけを優先するのなら市販の本棚でも対応できるかもしれません。

オーダーで作るのなら、その空間にこの本棚がある意味やここにしまわれる本が居心地よく見えるように工夫したい、そうヤマトさんと話しておりました。

そこである程度規則正しい四角いスペースを連続させて、部分的に可動棚を使ってさらに細かくしまえる(文庫本など)工夫をしておけば、使いやすさと美しさが両立できるだろうということで、そのイメージを大切に割り付けを考えていきました。

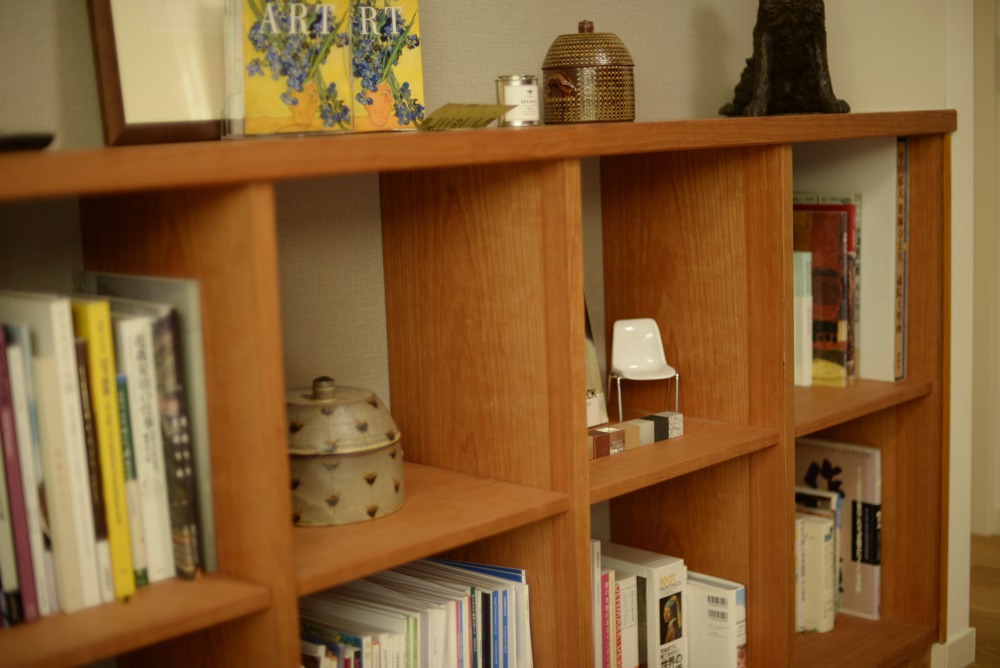

こちらは腰高の本棚。一番上の天板だけが両横の壁から飛び出るようなデザインになっています。背面はこちらは明るめのグレーで引っ込んだ壁にチェリーのフレームだけがそっと出てきているような印象です。

また、搬入のことを考えると、どうしても箱状に組み立てて運び込むことができず、ある程度ばらした状態で持ってくることになります。

そうなるとここで組み立てるので組み立てやすいように板が二重に見えるように作りたいと思うのですが、ヤマトさんとしてはそのような形にしてしまうとお嬢さんと二人で考えてきたイメージが薄らいでしまうので、なるべく板は重ねたくないのでした。

なるほど・・。それから、現場で組みやすいような構造を考えないと。こうして悩みどころが増えていくのです。シンプルにしようとすればするほど難しくなるのでした。

ちなみに重ねるように作った形だと、「gridding」のHさんの本棚はシンプルに板を重ねる形で作っています。

こちらの形ももちろんきれいですが、細いフレームのみが連続しているように見せたい、ということで今回は重ねない作りで。

ちょうどデスクに座った時に天板の上が良く見えるようなデザイン。また、天板、縦の板、横の板と徐々に引っ込んでいくリズミカルなデザイン。

どうなるかというと、縦の板は床から天井まで1枚になっているのですが、横の板は端から端までの長い板ではなくて、側板と側板の間に入る棚板だけのような形になります。こうすると、二重にしないでも現地で組み立てやすくできるのですが、その組み立てるまでが作りがシンプルすぎるのでかえって大変。

なにしろ箱のように見せないで、側板と棚板が連続しているだけのように見せる本棚で、背板もないのでグラグラなのです。さらには背板が無いから背面の壁には固定ができないのでどうやってガッチリ固定するか・・。

このあたりは制作を担当したワタナベ君と頭を悩ませながら考えていきました。

現場との段取りもたいへんです。背面壁の仕上げは濃い色のクロスにしたので、この部分だけ先にクロス屋さんに入ってもらって、あとは本棚を入れてからまわりのクロスを仕上げてもらう。リフォームだから新築のようにあらかじめ決めておいた寸法通りに運ばないこともあったりするので、(解体してから分かる部分もあるので。)解体後に現場を確認して寸法を調整してから仕上げの組み立てを行なったりしながらどうにかスケジュールに間に合うように作ることができました。

制作が終わったら今度は取付工事です。

やはり築年数が経つお宅なので壁がそれなりに曲がっておりまして、その壁をフラットに修正するところまで行なっていると大工さんの手間が大変、ということで、一度現れた壁をそのままきれいにボードを張った形で仕上げたのです。ボードは壁なりに歪みを拾って張られるわけですから、壁の歪みで家具が背面にピタッとつかないわけです。

それで、一度組んで壁に押し当てては、こっちの当たる部分を削って、あらためて押し当てては今度あっちのあたる部分を削って、とその調整するだけで大変なのでした。

大きさもあるし、組んだ状態だとグラつくので、一人で動かすことができないため、3人でよいしょと持ち上げては当てて、下ろして削って、また持ち上げる作業を繰り返して、どうにか精度良く据え付けることができたのです。

こうして納まってみると、シンプルで難しくなさそうに見える形なのですが、完成までにこれほどの苦労があったのでした。

実はこの棚板も固定棚ではなく可動棚。可動棚と言っても高さが変えられるわけではなくて、取り外せるだけの棚ですが。なぜそうするかというと固定棚よりも可動棚のほうが作りやすい(=コストを抑えられる)からなのです。固定棚のほうが簡単に作れるというふうに思われることが多いのですが、固定するほうが木ダボやビスケットジョイントの位置を決めて加工して、接着している間は圧締して、と作業量が多いのです。それよりは同じ型板を使って、可動棚のダボ穴を開けて、その載る棚のダボの位置をしゃくって、という作業のほうが単一作業でできるので加工の手間を抑えられるのです。

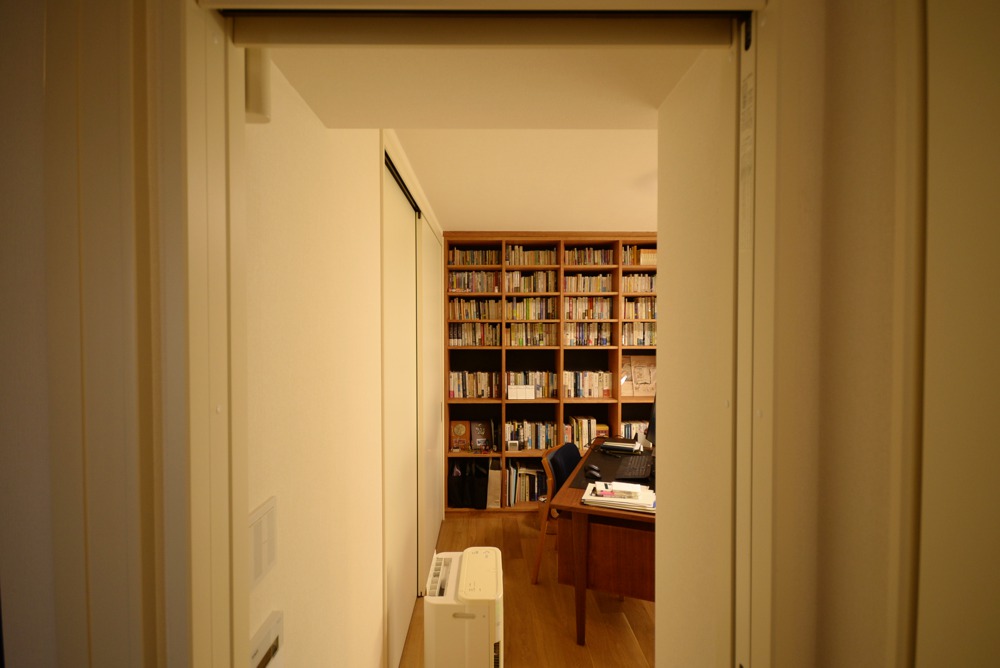

ともあれ、工事は無事きれいに完了して無事ご主人の書斎として使って頂ける状態になりました。

たしかヤマトさんとの打ち合わせの中で出たイメージがフィンユール邸の本棚でした。

この部屋に入った時の印象は、そのイメージが垣間見えるような形になっていてとてもうれしかったのです。

部屋の中央にはhalutaさんのところで購入したというデンマークから届いたチークのデスク。

この書斎からバルコニー沿いにぐるりと部屋を周るとラウンジのような空間につながるのですが、その途中にあるミニキッチン(残念ながらコストが厳しくて私たちのキッチンではなく、チェリーの棚板だけを作らせて頂いたのです)がありまして、そこのステンレスとチェリーとからし色のタイルをアルテックのシエナ柄に配した様子がとても美しく温かいのでした。

少し前に「ヒュッゲ(Hygge)」という言葉がよく聞かれましたね。

書斎からキッチンを通り過ぎてラウンジへ向かうひとつながりのこの場所は、まさしくそれでした。

背板にクロスを張ったチェリー材を使った本棚

費用につきましては、お問い合わせくださいませ。

2021.03.02

「ナラ板目のキッチンカウンター収納のオーダー」

横浜 M様

design:Mさん/daisuke imai

planning:daisuke imai

producer:kenta watanabe

painting:kenta watanabe

すべてをゼロから作るオーダーキッチンとは違った形で木のキッチンを実現する方法もあります。

キッチンを考える方法として、使い勝手の良いシンプルな印象のシステムキッチンを採用してコストを抑え、そのキッチンを囲うように家具で作り込んでいくとなかなかシステムキッチンでは実現しづらい木のキッチンの印象に仕上げることができるのです。

今までも何度かこのような形でキッチンを彩ってきました。

「響く声」八王子のYさん

「整えて」大倉山のTさん

「あたらしい形」港北のHさん

「ロックなあなた」の横浜のNさん

「おとうさん」の茅ケ崎のWさん

どのお客様もがらりと印象が変わったのでしたね。

今回のMさんもこの方法で家具を作らせて頂きました。

今までと少し違ったのは、全てが完成された場所に合わせて作るのではなく、新築工事の中で工務店さんのご協力を頂きながら作り上げたことでした。

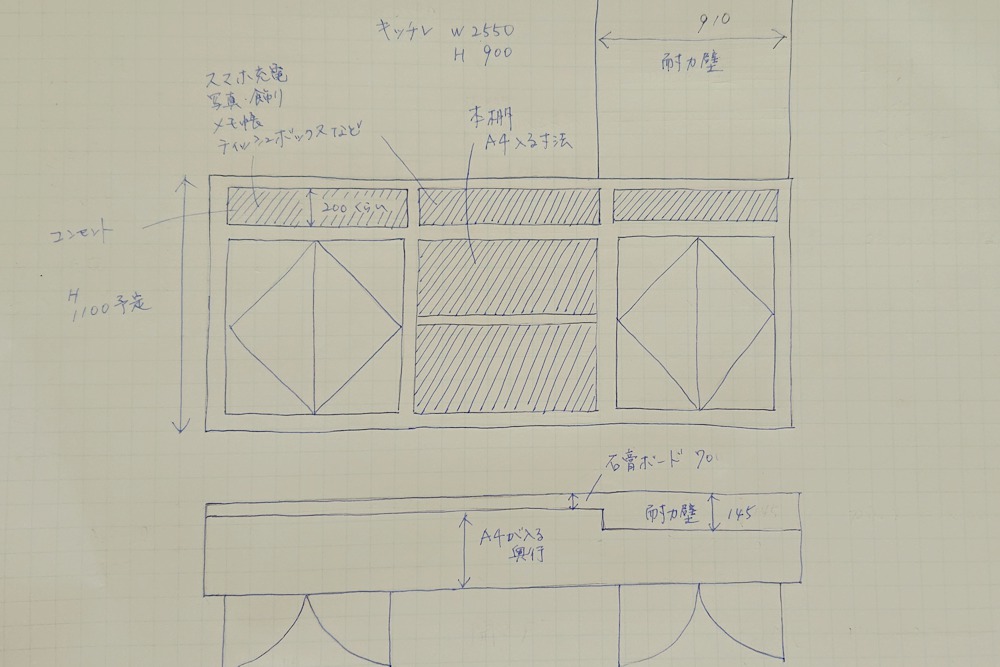

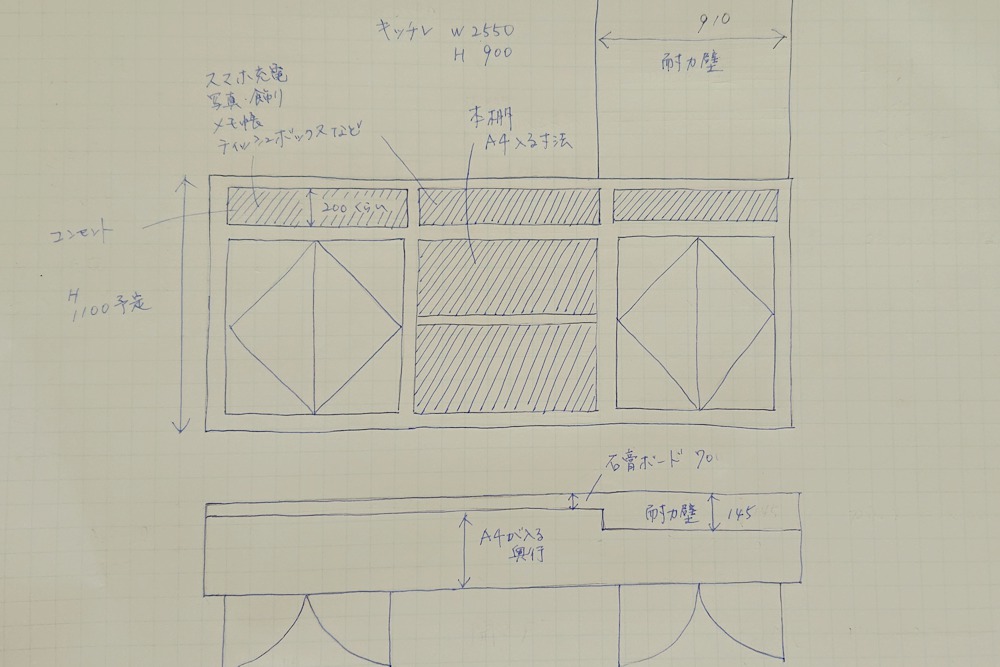

Mさんから頂いた原案。

Mさんから頂いたメール

「自宅新築にあたりキッチンカウンター収納を探しています。

施工例「ラフラフ」「おばさま」がイメージとぴったりです。上部はオープン収納・下部中央にA4の入る本棚、樹種は明るすぎず暗すぎない(オーク・タモ・クルミでしょうか?)ものを考えています。仕上げは突板を希望しますがあまり詳しくなく、オイル仕上げとその他塗装仕上げの違いを教えていただけたらと思います。

なお、着工11月で引渡し3月の予定です。

よろしくお願いいたします。」

リビングから見た印象。この水平と垂直のラインがきちんと出た印象は美しいです。右のほうが天板を支えるために入れた幕板がどのように見えるか実際施工してみないと分からなかった部分ですが、存在感がにぎやかになることなく落ち着いてまとまってくれてうれしいです。

それから、詳しいお話をお伺いすると、キッチンの手元を隠すように腰壁が立ちあがってその上に対面カウンターが載るのですが、このカウンターも私たちのほうで作ってほしいというお話だったのです。

今まではカウンターはハウスメーカーさんのほうですでに施工されている状態のところに家具をはめ込むように作ることが多かったのですが、ここ最近は、今回のようにカウンターから作る機会も増えてきました。

さらには側面もパネル(サイドパネル)も一緒にというお話で、カウンター、サイドパネルを収納に合わせて作ると、「キッチンの手前に家具を作った。」という印象ではなく、「キッチンと一体になった家具」という印象でまとまるので、リビングダイニングから見た時の印象がとてもまとまって見えるのです。

カウンターはナラ板目無垢材の幅接ぎ板。サイドパネルやそのほか見え掛かり部分はナラ板目突板で仕上げています。このカウンターとサイドパネルのどちらを勝たせるか(出っ張らせるか)で印象がだいぶ変わってくるのです。

今回はカウンター勝ち。大工さんが建ててくれた腰壁にはあらかじめキッチンパネルを施工して頂いているので、今回は私たちは木部のみの工事で済んだことがコストダウンにもつながりました。またこのサイドパネルをカウンターの高さまで立ち上げるかどうかで印象が変わります。今回Mさんは手元を隠したいということもあって、サイドパネルを立ち上げています。また、このサイドパネルを付けない形もあります。その場合はシステムキッチンの側面が見える形になるので、今回のようにカウンターを作るところまで考えるとサイドパネルも一緒に作りたい、とおっしゃる方が多いです。

そこで、どこで工務店さんと私たちの工事を切り分けるのかを検討していきます。

一番スムーズなのは、工務店さんの工事が終わってお引渡しした後に私たちが工事に入らせて頂く形です。建築工事中に見ず知らずの家具屋が入ってくることは工事管理の責任問題にもなりますので、そのばあは工務店さんの下に入って作業をすることが多いのですが、今回のように施主様から直接の依頼でという場合は、工事中に入られると見守る部分が多くなってくるので工務店さんとしてはなかなか良いお返事をしづらい部分です。

そこで、採寸は建築工事中にさせて頂いて、工務店さんの作業はキッチンの据付と、キッチンの前(ダイニング側)の腰壁を石膏ボードが張られた状態でストップしたままお引渡しをして頂いて、そこから先はお引渡し後に私たちのほうで家具でキッチンを囲っていく、という流れになりました。

今回の工務店さんの古川林業の監督さんも快諾してくださったのがありがたかったです。

大きなハウスメーカーさんとなると、品質保証上、工事期間中の新規業者の出入りを禁じているメーカーさんも多いなか、柔軟に対応してくださいましてたいへん助かりました。

カウンターのすぐ下はオープンスペースにして飾り棚のようにして使ってくださっています。また、のちのちダイニングテーブルをこの家具に付けて使うようになった場合にはダイニングテーブルの延長したスペースとして使えるのも良いところです。

そうして、新築工事が始まり採寸できる時期になるまで、Mさんの原案を元にいろいろと形を検討していきます。

最初はダイニングテーブルと収納が重なる部分は扉の開け閉めをしないでも物の取り出しがしやすいようにと考えていた中央部分の棚をなくして、かわりに左側に細かいものがしまえるような引き出しを設けることに。

右側は、コンロ前の壁があって収納の奥行が深く採れないこと、動線上、突きあたりに細かいものをしまう引き出しがあるよりはキッチンや2階へ上がる階段がある左側のほうが開放的でしたので、比較的人がすれ違っても窮屈にならないと考えられましたので。

そして、右のほうカウンターだけがバルコニー側の壁まで延ばす形にして、キッチンとの一体感がより出るようにしたのです。

そうして、採寸です。

木工事が完了したタイミングでと思っておりましたが、ほぼ仕上げ工事後のクリーニングの最中にお邪魔させて頂くことに。

そこで監督さんに挨拶させて頂き、壁に回す巾木は家具設置後にこちらで付けることになり、家具に引き込むコンセントも壁からすでに電源を取りだしてくれていて、とてもきれいに仕上げてくださっていました。

家具を壁に固定する部分は特に問題なさそうで、ちょっと心配だったのはサイドパネルをシステムキッチンに固定する部分。

キッチンの素材によっては固定しづらかったりするので、キッチンの引き出しを外して、キッチンの側板の構造を確認して、固定に問題ないことを確認して今日のチェックは完了。

このオープンスペースを広く採るために仕切りの板を入れなかったのです。でもこのデザインで仕切りの板を入れないと天板が必ず垂れさがってきます。そこで天板のすぐ下に幕板を入れることで垂れ防止の役割を持たせました。

そうして、いよいよ制作に取り掛かり、採寸から1ヶ月後に設置工事にあらためて伺わせて頂きました。

ちょうどコロナウィルスの影響がひと段落するかどうかというタイミング。ご主人はテレワークのあと、奥様と一緒に私たちの家具取付後にオイル塗装を行なって頂けることになっていまして、取付作業を順調に進める中で塗装方法をお伝えして、なるべくこういう社会状況ですからご負担の内容に短時間で進めていきます。

おかげさまで無事に取付は完了し、塗装もきちんと2回の塗装を終えてきれいな表情が現れた家具になったのでした。

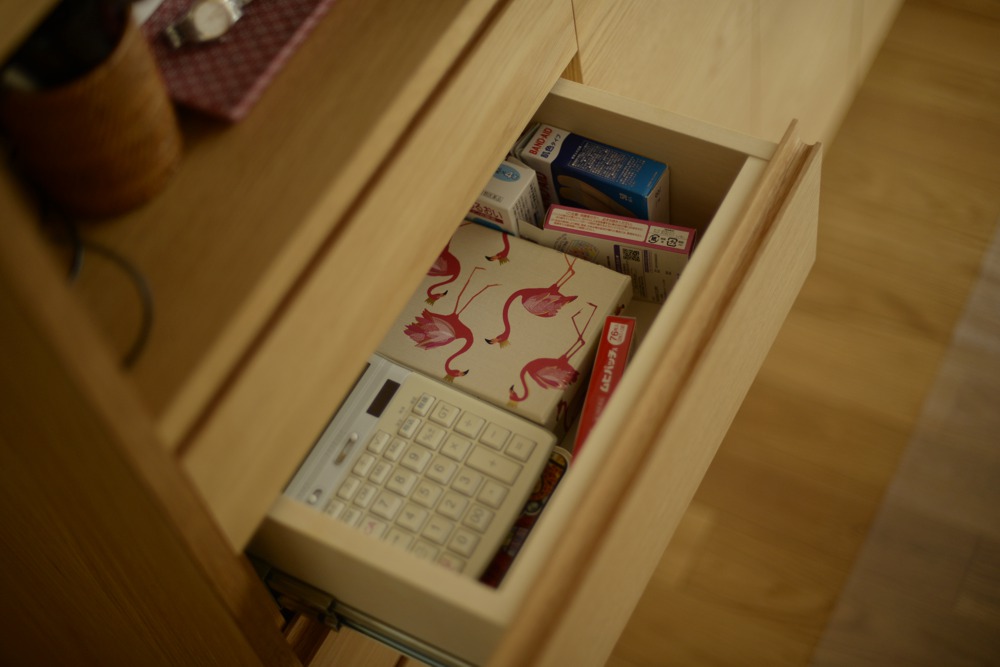

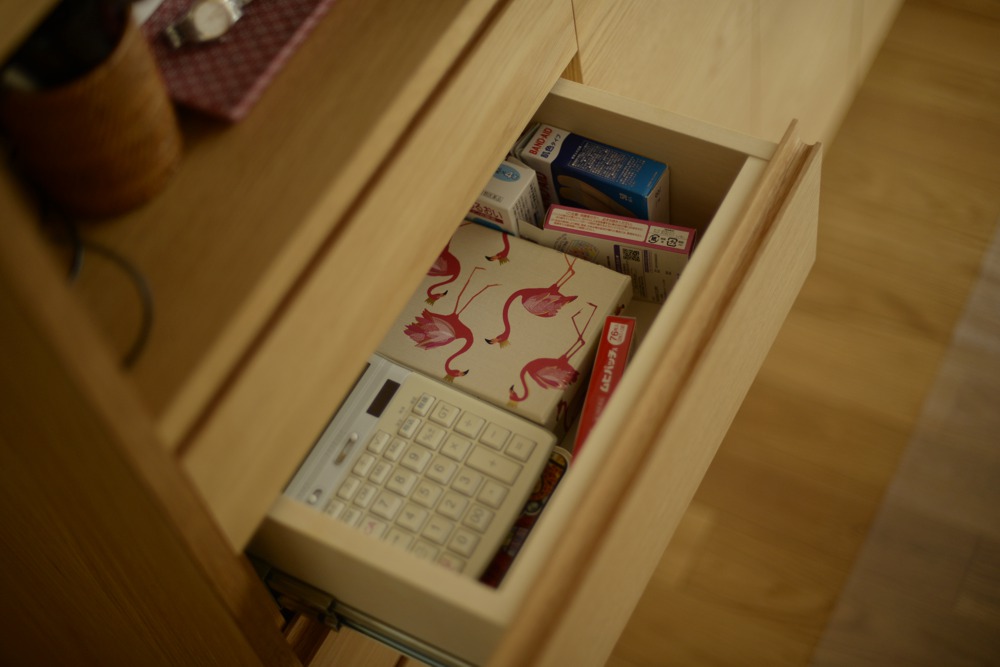

引き出しの様子。

引き出しの様子。

引き出しの様子。

引き出しの様子。

扉内の様子。「まだ全部は使えていないのですよ。」とMさん。

扉内の様子。

その後、あらためてご挨拶に伺わせて頂きました。

ここまで作り込んだおかげで、キッチンの木の一体感がとても心地よいのです。ダイニングテーブルの印象と相まってとても整った空間になりました。

これからいろいろな時間の過ごしかたが変わってくる社会になるのではないかと思います。

長い時間過ごすであろうリビングが心地よいものであるということ、特に家に居る時間が長くなるお母さんにとっては心の拠りどころのようになってくれたらうれしいのです。

ナラのキッチンカウンター収納

価格:400,000円(制作費・塗装費)

*運送搬入費・取付工事費が別に掛かります。

(目安として、運送搬入費は15,000円から、取付施工費は50,000円から)

2021.03.02

我が家のキッチンも暮らしはじめて1年9か月目になりました。ステンレスバイブレーション仕上げの天板はもう所々土鍋を引きずってできた傷や、すり鉢を使ってできた跡などがつくようになりました。(1枚目の写真です。)次回からちゃんとふきんを敷いてその上で作業しようと思います、滑り止めにもなりますもんね。(笑)

そのキッチンに使う素材は様々なものがあります。

木・化粧板・ステンレス・ホーロー・人工大理石・人工水晶石・セラミックなどなど。どの素材もメリット・デメリットはありますよね。

キッチンは調理をする作業場。毎日3回以上は使ってとなるとお風呂よりも洗面所よりも家族で使う場所です。(そう考えるとトイレってすごい回数を使いますが、滞在時間が短いからでしょうか。選択できる範囲とパターンも限られているからなのでしょうか。オーダートイレって聞かないですね。)使えば必ず汚れますし使用感が出てきます。それを日々どれだけ簡単なケアで済ませられ長年維持していけるのかを皆さん気にされているのだと思います、私も同じです。

家を建てる前はマンションに住んでいて、もともと備え付けの白い人工大理石の天板で、MDFにカバ?のような木目の突板が練りつけられてウレタン塗装でツルツルにコートされた扉のキッチンを17年間使っていました。そして、そのキッチンを囲うようにメラミン化粧板の対面カウンターがあるオーソドックスな形でした。

当時はメラミン化粧板は木のデメリットを補うためにできた材料だと思っていたので普通に水がついても気にしないで使っていたのです。

我が家は鉄鍋や鋳物鍋を使っているのですが、たぶんいつの間にかぶつけたり、引きずったりして擦り傷が深くなっていたのでしょうね。

キッチンカウンターの天板の化粧板の一部がだんだんとヒビ割れて欠けてきたのです。

そして水拭きする度に水分を吸って膨らむのか、いつの間にか日々から水分が浸みこんじゃったのか、中の繊維(MDFという紙を圧縮したような素材が内部に使われているのです。)がもこもこ出てくるようになってしまいました。(水分を吸って圧縮されていたのが膨らんできちゃったのです。)

そしてそのふくらみがひび割れを広げてしまって・・。一部だけ修復するのも難しく、そのカウンターはキッチンと一体型になっていたので対処もできないまま使っていました。化粧板でも気をつけて使っていかないとこうなるんだとよい勉強になりました。

今の自宅のステンレスの天板はガシガシ使えるので気に入ってます。

ただ、洗剤は何でも使えると思っていたのですがアルカリ性の強いセスキ炭酸ソーダ水などは吹き残しがあると錆の原因になったりするようなので注意が必要なこともあることも知りました。

ガシガシ使えて掃除がしやすいだろうオールステンレスという選択肢もあったのですが、なぜオールステンレスにしなかったかというと、オールステンレスと聞くと厨房というイメージが強くてそこまで料理に自信がないことと触れた時にヒヤッと冷たいものは苦手で管理にも自信がなかったからです。扉をぶつけてへこませたりしたら自分で叩けませんし傷などは直せないからです。見た目のゆがみなどが出てきたら気になるだろうなと思いました。

ホーローも魅力的でしたが、ホーローのコップややかんを使っていて落として割って欠けさせてしまった経験があるので、キッチンの面材でそうなったら直せないと思いました。

セラミックのワークトップは最近いろいろなところで見るようになりまして、熱いものがそのまま置けたり、ナイフが当たっても傷つかないなどけっこうラフに使えて良さそうと思える部分もあったのですが、よく調べてみると布巾で拭きづらかったり、表情が均一に見えないこともあったりとなかなかデメリットもあるようで「そういうこともあるのだなあ。」と私の暮らしに当てはめるとメリットよりもデメリットを多く感じてしまったのでした。

人工大理石の天板で耳にするのは白など明るい色の天板だとほんのり目立つと言われる色移りです。

使い始め当初はワインやお醤油などの濃い色の液体の染みというか色ムラがついてしまってというお話を聞きましたが、使い込んでいくとそれも気にならなくなったり、(きっと全体的にうっすら色がついちゃうのかな、と思っております。)目立つものは磨けば解消できると思います。

反対に濃い色の天板だと引っかき傷が白くなって目だったり、水垢の跡が目立つというお話も聞きます。

木でしたら馴染のある素材なので、傷がついてもどうにか自分で直せるなと思ったのです。凹んだら熱湯をかけて膨らませられるし、汚れを落としてそれでも染みが残ったらやすりで磨いてオイルを塗れば自分の許容範囲の見た目がキープしやすいなと思っています。ただ、天板に木を使うのは覚悟がいるので、そこまで思いきることができなかったのですが・・。

みなさんそれぞれ何をポイントにしてキッチンの素材を決めていくのかご意見が分かれるところだと思います。見た目の為なら多少の使いにくさも許せるかたもいらっしゃいますし。多分家具屋の妻が何を言ったところで売り文句と思われるので説得力がないと思われますが、一つの考え方として書かせていただきました。私がポイントにしたのは「使っていて何か起きた時でも自分で対処できて、その名残も経年変化として馴染んでいくキッチン。」ということでした。

素材選びのひとつの意見としてキッチンづくりの参考にしていただけたらと思います。そして木のキッチンを使っての経年変化を引き続きお知らせしていけたらと思っています。