チェリーの家具たち

Category : 日記「自由な手たち」2023年8月4日

いよいよ茅ヶ崎のSさんの設置工事が始まりました。施工はKさんからオーダー頂いたキッチンの制作の時にお付き合いが始まった久保田工務店さん。

そして、設計はMA設計室の福原さん。いつもの福原さんの細かい納まりですので、そのニュアンスを汲み取りつつ取り付けていきます。でも今回の家具たちはまだ序の口で、メインはクロス屋さんと左官屋さんが壁を仕上げた後に取り付けるキッチンと背面の食器棚です。

お盆が明けたら、再びやってくる予定です。

ネコと暮らすSさんの壁面収納のお話を掲載

Category : 日記「自由な手たち」2023年8月3日

きちんと挨拶する場面では顔を出して「にゃあ。」と言い、みんなにはきちんとすり寄って挨拶していたとても紳士なはっちゃんでしたが、私にはあまり懐いてくれなかったなあ。

「猫と建築社」さんからお話を頂いた、彼とSさんが過ごすリビングに作らせて頂いた家具のお話を掲載しました。

はっちゃんの家

Category : オーダー家具・オーダーキッチン制作事例, リビングボード、壁面収納のオーダー「ネコが遊べるタモ板目の壁面収納」

茅ヶ崎 S様

design:猫と建築社さん

planning:猫と建築社さん/daisuke imai

producer:iku nogami

painting:iku nogami

猫と建築社さんという珍しお名前の設計事務所さんからメールを頂いたのでした。

「はじめまして。鎌倉で「猫と建築社」という設計事務所を主宰しております中村と申します。

この度、茅ヶ崎市のマンションリフォームで猫と人のためのリビング壁面収納を計画しております。

現場に近いところで良さそうな家具屋さんを探していたところ、御社のホームページを拝見し、是非お願いしたいと思いご連絡させて頂きました。

作り手の想いが伝わるホームページ、作られてきた家具の雰囲気、予算の目安などに加え、看板猫ちゃんがいらっしゃること、代表がICSご出身であることなど(主人がICS出身者なのです 笑)、私共の設計する住宅にとてもマッチする気がしまして、是非一度お会いしてお話をさせて頂きたいなと思っております。

今回の茅ケ崎のリフォームはすでに設計契約を頂いている案件で、大枠の内容も固まってきているので、出来れば今後お施主様も交えて詳細のお打合せをさせて頂ければと思っております。工期は特に急いでいるという訳ではありません。

現段階での図面を添付致しますのでご覧頂き、一度直接お打合せをさせて頂ければと思います。

よろしくお願い申し上げます。」

楽しそうなお話です。

私たちの工房には、なぜいつも猫が居ります。

今のここに工房を移す前はここから車で3分ほどの倉庫を借りて仕事をしていたのですが、そこにいたころからですね、猫が出入りするようになったのは。多い時では一度に13匹くらいの猫が出入りしていて、なんだかのんびりしていたような気がします。

今はどんどん増えちゃうからということでノラ猫がノラ猫で居られる場所が少なくなってしまって、この工房になってからもどこからかお母さん猫が寄ってきては子供たちを育てていた時期もありましたが、ご飯をあげづらくなってしまって、今はアイだけが出入りをしているのです。

それでもアイがどこかでウーウーとケンカする声が聞こえるので、この町でもどこかしらにノラさんたちが居て元気にやっているでしょうね。

今回のクライアントのSさんのところにはSさんご家族に溺愛されているハチちゃんがいます。そのハチちゃんと一緒に過ごせる家具を作りたい、というお話でした。

なるほど、いろいろな考え方があるのですね。私なんて、猫は勝手に自分で楽しみを見つけて暮らしているからお互い歩み寄らないくらいが良いのではないかと思っているくらいでしたので。

アイとの関係もそんな感じで家族というよりは、同じ立ち位置で一緒に暮らしている感じで、彼自身帰ってこない時はそのまま放っておいて、寝たい時はここでずっと寝ているし、ルームシェアしている友人のような感じです(笑)

そのくらいさっぱりした感じでネコと一緒に暮らしてきた私ですが、それでも今まで、猫がご縁で家具を作らせて頂くことは何度かありました。

「猫との暮らしはこれから」目黒K様

「ネコ階段」大船N様

「キャットタワー型の壁面収納」藤沢Y様その1

「キャットタワー型の壁面収納」藤沢Y様その2

「ネコ階段」藤沢H様

「hop step」相模原H様

「ネコ寄り」海老名O様

どうやって遊んでくれるかはネコ次第なのですが、中村さんの設計はなかなか楽しそうで、猫の居場所というよりは質感の違ういろいろな通り道があって、それがひとまとまりになって一つの大きな家具となっているという面白さがありました。

ただ面白さはあるのですが、なかなか作る形が大変そうで・・。

最初のプランはそれはもう芸術品のように格子が並んで、猫の通り道も格子で囲まれた、大変手の込んだ形で、作れたらとても面白そうだったのですが、これは作る時間がなかなか読めないぞ・・、ということでコストもかなりかかってしまうだろうことで断念。

もう少しシンプルな形になっていったのですが、それでも、いろんな材を使ったり、キャットタワーもオリジナルで制作するなどなかなか手の込んだ作り。それでも手間を抑えられるところはシンプルにしていき、さらに中村さんとSさんの女性らしい色使いや素材の選び方で優しい印象にまとまっていったのでした。

さて、もう一つ頭を悩ませていたのは、今回は新築ではなくリノベーションということで、しかも集合住宅のリノベーション。

茅ヶ崎の古いマンションの一室を改修してこの家具を入れることになったのですが、壁は躯体のままのところにこの壁から突き出た形たちをどのように支えたらよいかが悩みだったのでした。

全面的に四角い箱にしてしまえば簡単だったのでしょうけれど、そうなるとすごく圧迫感も出てしまうし、形も限定されて野暮ったくなっちゃう。それで今回のような形になっていったのですが、それを支えるためにある程度箱型にして工房で組んでおかないと強度的に持たないということでいくつかの塊にして形を作っていったのですが、エレベーターのない周り階段と玄関からリビングまでの動線が果たして家具が入るかどうか、ちょっと心配だったのです。

制作途中の様子

「一方その頃、工房では」

今回は、大変久しぶりにノガミ君の制作日誌があるのですよ。(うれしい。)

【Sさんご家族と猫の暮らす壁面収納を制作して:スタッフノガミ君の制作日誌】

https://www.freehandimai.com/?p=56965

「少し前に『建築知識』という雑誌に自分が担当した家具が掲載されました。

その家具は壁一面に納めるネコちゃんの為の大きな家具でした。

僕らが造らせて頂く家具はすべてオーダーですので、それぞれの家具にひとつ以上は見せ場といえるポイントがあります。

ポイントといってもそれはデザインであったり、お客様のこだわりであったり様々です。

例えば、分かれている扉でも木目が全て繋がっていて俯瞰でみると美しい家具であったり、量販店では見られない特殊な収納や加工であったりします。

頂いた図面を読み解いていくと、S様の家具はどこを切り取ってもその家具の主役になれるほどのポイントばかりでした。

写真を見て頂けたら分かると思いますが、いろいろな仕掛けが詰まっているとても大きな家具でした。

僕たちの会社では図面をもらったらまずある程度目を通してから社長と打合わせをします。(社長が全ての図面を書いています。)

打合せでは家具の詳細や設置する場所の様子、細かい収まりを聞いて造り方などを相談します。

打合せが終わると自分の作業台に戻り「木取表」というものを書きます。

僕らの会社でいう「木取表」とは家具図面とは別の分解図のようなものです。

具体的にはパネルや扉、引出しなどをどういう構造や材料で作るかを書いたり、突板ベニヤの切り分け方などを書きます。

製作担当者が家具のパーツを必要な材料・作り方・組立て方法・運搬、搬入方法・設置の仕方などを考えながら書いていきます。

家具をパズルに例えると、そのパズルのピースを考えていく作業です。

ちなみに木取表を書いている他の家具屋さんはあまり多くないようです。

僕らはの会社はオーダーメイドですので基本的には同じ物は造りません。

ですが数年後に家具のメンテナンスで伺う事もありますし、ありがたいことに過去の製作事例を参考に注文して下さる方もいます。

ですので僕らは製作前の準備として、材料のロスを無くすため、製作の詳細をデータとして残しておく為に木取表を書いています。

まず考え方としてこの家具を5ブロックに分けました。

「階段型収納」「小屋ベンチ」「スロープ」「下の段の収納部分」そして「登り棒」という感じです。

色々な要素が詰まっていて大きな家具ですから全部を一気に考えてしまうと難しく思えますが、ジョイント部分だけ決めておいてそれぞれを造るというふうにすると簡単に考えられます。

シンプルに考えられると作業スピードもあがりますしミスをするリスクも減らせます。

難しく思える時こそ視点を変えてシンプルにすることが大切です。

ところで家具の造り方というのは正解がなく、セオリー通りのやり方や、昔ながらの加工方法はもちろんありますが、場合によってはそのやり方は不便であったりします。

ましてや僕らが作っている家具は既製品にないオーダー家具ですので、初めて生まれる形もあります。

従来のやり方が合わないこともしばしばあります。

そういった時は今までやってきた方法をバージョンアップさせることもあればやった事のない、見た事のないその時に思いついた加工方法をやる事もよくあります。

ですので「ひらめき」や「アイデア」が家具造りで必要な事のひとつだったりします。

作り手のアイデア次第では難しい加工も簡単に、時間のかかる作業も短く出来たりします。

今回の家具でいうとスロープの坂道と踊り場のジョイント部分がまさにそのパターンでした。

壁から水平に出ている踊り場の板に角度のついた登り坂と下り坂の板がジョイントされています。

もちろんネコちゃんが通るのでジョイント部分は頑丈でなければなりませんので、接着剤を入れて圧着したいところです。

圧着するには固定しながら締めつけるクランプをいう道具を使いますが、直線的にしか締め付けられません。角度がついているものを締め付けようとするとずれていってしまいます。

そこで当初はクランプを使わずに接着する方法としてジョイント部分を「蟻溝加工」にしようかと考えていました。

「蟻溝加工」とはジョイント部分の凹凸を台形が組み合わされたようにする昔からある加工方法で入れてしまえば抜けにくい特徴があります。

ですが加工が難しく時間がかかる為、他に良い方法がないか悩んでいました。

もちろん「蟻溝加工」がダメな訳ではありませんが、限られた時間の中で他にも特殊な加工が多い家具でしたから少しでも時短を狙いたいところです。

そこでちょうど工場の手伝いに来てもらっていた同期のコバヤシくんに相談してみました。

すると「蟻溝加工」でなく「通し溝」にして凹凸の中に材料同士を引っ張る金具を入れたらどうか、という良いアイデアをだしてくれました。

これにすれば蟻溝加工より早く加工出来て、クランプと同じように圧着する力を加えながら接着剤で固定することが出来ます。

先程、家具造りにアイデアは必要とか偉そうに書いてしまいましたが今回のアイデアは人の知恵を借りました(笑)

いいんです。

人脈も家具造りに大切なことです!

とにかく他にも色々な仕掛けがありますから、それぞれに工夫を凝らして造った家具です。

あとはネコちゃんが気に入って遊んでくれるかが心配でしたが、後日にちゃんと遊んでくれていると聞いてとても安心しました。

猫と建築社さんのInstagramで動画がアップされています。

よかったら覗いてみてください。

【nekotokenchikusya」

先日完成したSさま邸のねこも人も楽しいリビング収納」

何度か採寸と打ち合わせにお伺いして、いろいろな苦労を克服してノガミ君が完成させてくれて、いよいよ設置工事です。

搬入経路はおそらく大丈夫だろうという判断でこうしてここまで進めてきましたが、あらためて箱を持ってきてみると、回るのか・・。

最初に試してみると、うーん、これはちょっと厳しいか・・。

汗が流れる中の静寂・・。これを階段の踊り場からロープで上げるのもなかなか難しそうだし、やはりもっと細かく作っておくべきだったか・・。と後ろ向きな空気が流れそうになったところで、「もう1回やってみましょう。」「ここはこうで、あっちはああで。」といろいろやり繰りしていたらどうにか振り回すことができて、ふぅ。

大きな箱ものたちをすべて上げることができました。

あとは、壁や床が元々コンクリートだったので、その不陸をうまく吸収できれば工房で仮組した時のように順調に進んでいくはずです。

最終的に壁のほうがなかなか垂直を出すことが難しかったのですが、そうして2日間をかけて工事は完了したのでした。

「昨日、一昨日はありがとうございました。

またお写真ありがとうございます。

昨日ノガミさんたちが帰られた後、Sさんのお宅に伺いましたが、はっちゃんもSさんご家族皆さんも大変喜んで下さっていました。

お母さんと妹さんはノガミさんたちがとても感じよく、仕事もとても丁寧にして下さったと感心されてましたし、家中の雑多なものが全部入るね、と、とてもうれしそうでした。

はっちゃんは部屋に入るなり興味津々で、ステップを上ったり、おこもり部屋に出たり入ったり、柱で爪を研いで勢いよくハンモックに乗ってみたり、あちらこちらに匂いを付けて、少し興奮気味のようでした(笑)

いつも比較的フレンドリーな子ではありましたが、昨日はいつもより断然すりすりしてくれたり、甘噛みまでしてくれて、まるで「おばちゃんありがとう!」と言われているようでした。

家型の部分はまだ使い方がわからない感じでチャレンジ出来ませんでしたが、日に日に色々と探検してくれることと思います。

仕上がり、大変きれいでした。

ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。」

ネコが遊べるタモ板目の壁面収納

費用につきましては、お問い合わせくださいませ。

Sさんご家族と猫の暮らす壁面収納を制作して:スタッフノガミ君の制作日記

Category : 日記「自由な手たち」

少し前に『建築知識』という雑誌に自分が担当した家具が掲載されました。

その家具は壁一面に納める猫ちゃんの為の大きな家具でした。

僕らが造らせて頂く家具はすべてオーダーですので、それぞれの家具にひとつ以上は見せ場といえるポイントがあります。

ポイントといってもそれはデザインであったり、お客様のこだわりであったり様々です。

例えば、分かれている扉でも木目が全て繋がっていて俯瞰でみると美しい家具であったり、量販店では見られない特殊な収納や加工であったりします。

頂いた図面を読み解いていくと、S様の家具はどこを切り取ってもその家具の主役になれるほどのポイントばかりでした。

写真を見て頂けたらわかると思いますが、色々な仕掛けが詰まっているとても大きな家具でした。

僕たちの会社では図面をもらったらまずある程度目を通してから社長と打合わせをします。(社長が全ての図面を書いています)

打合せでは家具の詳細や設置する場所の様子、細かい収まりを聞いて造り方などを相談します。

打合せが終わると自分の作業台に戻り「木取表」というものを書きます。

僕らの会社でいう「木取表」とは家具図面とは別の分解図のようなものです。

具体的にはパネルや扉、引出しなどをどういう構造や材料で作るかを書いたり、突板ベニヤの切り分け方などを書きます。

製作担当者が家具のパーツを必要な材料・作り方・組立て方法・運搬、搬入方法・設置の仕方などを考えながら書いていきます。

家具をパズルに例えると、そのパズルのピースを考えていく作業です。

ちなみに木取表を書いている他の家具屋さんはあまり多くないようです。

僕らはの会社はオーダーメイドですので基本的には同じ物は造りません。

ですが数年後に家具のメンテナンスで伺う事もありますし、ありがたいことに過去の製作事例を参考に注文して下さる方もいます。

ですので僕らは製作前の準備として、材料のロスを無くすため、製作の詳細をデータとして残しておく為に木取表を書いています。

まず考え方としてこの家具を5ブロックに分けました。

「階段型収納」「小屋ベンチ」「スロープ」「下の段の収納部分」そして「登り棒」という感じです。

色々な要素が詰まっていて大きな家具ですから全部を一気に考えてしまうと難しく思えますが、ジョイント部分だけ決めておいてそれぞれを造るというふうにすると簡単に考えられます。

シンプルに考えられると作業スピードもあがりますしミスをするリスクも減らせます。

難しく思える時こそ視点を変えてシンプルにすることが大切です。

ところで家具の造り方というのは正解がなく、セオリーのやり方や昔ながらの加工方法はもちろんありますが場合によってはそのやり方は不便であったりします。

ましてや僕らが作っている家具は既製品にないオーダー家具ですので、初めて生まれる形もあります。

従来のやり方が合わないこともしばしばあります。

そういった時は今までやってきた方法をバージョンアップさせることもあればやった事のない、見た事のないその時に思いついた加工方法をやる事もよくあります。

ですので「ひらめき」や「アイデア」が家具造りで必要な事のひとつだったりします。

作り手のアイデア次第では難しい加工も簡単に、時間のかかる作業も短く出来たりします。

今回の家具でいうとスロープの坂道と踊り場のジョイント部分がまさにそのパターンでした。

壁から水平に出ている踊り場の板に角度のついた登り坂と下り坂の板がジョイントされています。

もちろん猫ちゃんが通るのでジョイント部分は頑丈でなければなりません。

接着剤を入れて圧着したいところです。

圧着するには固定しながら締めつけるクランプをいう道具を使いますが、直線的にしか締め付けられません。

角度がついているものを締め付けようとするとずれていってしまいます。

そこで当初はクランプを使わずに接着する方法としてジョイント部分を蟻溝加工にしようかと考えていました。

蟻溝加工とはジョイント部分の凹凸を△と▽にする昔からある加工方法で入れてしまえば抜けにくい特徴があります。

ですが加工が難しく時間がかかる為、他に良い方法がないか悩んでいました。

もちろん蟻溝加工がダメな訳ではありませんが、限られた時間の中で他にも特殊な加工が多い家具でしたから少しでも時短を狙いたいところです。

そこでちょうど工場の手伝いに来てもらっていた同期の小林くんに相談してみました。

すると蟻溝加工でなく通し溝にして凹凸の中に材料同士を引っ張る金具を入れたらどうか、という良いアイデアをだしてくれました。

これにすれば蟻溝加工より早く加工出来て、クランプと同じように圧着する力を加えながら接着剤で固定することが出来ます。

先程、家具造りにアイデアは必要とか偉そうに書いてしまいましたが今回のアイデアは人の知恵を借りました(笑)

いいんです。人脈も家具造りに大切なことです!

とにかく他にも色々な仕掛けがありますから、それぞれに工夫を凝らして造った家具です。

あとは猫ちゃんが気に入って遊んでくれるかが心配でしたが、後日にちゃんと遊んでくれていると聞いてとても安心しました。

猫と建築社さんのInstagramで動画がアップされています。

よかったら覗いてみてください。

梅シロップ

Category : 日記「自由な手たち」2023年8月2日

今年2回目の梅シロップが出来上がりました。

1キロずつ分けて冷凍してあるので、あと3回くらいは楽しめそうです。

お世話になっているKさんが毎年たくさんくださるのでとてもありがたいのです。

夕方、瓶に移す作業をしていると色合いが美しかったので撮りました。

暑いのは苦手ですが、こんなにきれいな色合いを見せてくれる陽射しは、ありがたいなと思うのです。

本の落下防止バー

Category : 日記「自由な手たち」2023年8月1日

先日納品したKさんの1回の書籍棚。頭よりも上の棚板には、地震の時でも本が不用意に落ちてこないような落下防止の工夫をしてもらえますか、とKさんから言われていたので、小口のナラ無垢材を少し立ち上がりをつけた形で作ったのですが、「少しぼってり見えてしまうことと、もし可能ならその落下防止のものが本の出し入れの時に邪魔にならないように取り外しできるようにできたらうれしいのですが。」と言われて、追加加工して納品した棚板。

オーダーキッチンやオーダー家具というのはその都度初めて作り出す形が多いので、なかなか現物で表せない部分もあるため、その表せない部分をきちんと説明できるようにすることが私の務めでもあるのですが、その表現しきれていなかったようでKさんすみません。

そこで今回は、ステンレスパイプをまげてこの字型のパーツを作り、棚板にそれより大きなパイプの埋め込んでそこに差し込む形にしました。

棚板に開けた穴に差し込むだけでも良いのですが、抜き差ししているうちに堅木でもだんだんと穴のふちが崩れていくかもしれないので、念のための予防です。

こうして、あらためてKさんにとって使いやすい形にすることができました。

水撒き

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月30日

暑い日が続いていますね。旗竿地で日陰の我が家、苔がグランドカバーになっている庭でさえ茶色くなってしまうほどの連日の暑さですから、毎日夕方水撒きしていかないとすべてが枯れてしまいそうで心配になります。

先日、早く帰宅したダイスケさんが水撒きをしてくれました。

以前は17時頃涼しい風が吹き始めていた気がするのですが、今は18時から19時の間にしています。

写真1枚目が東側、2枚目が西側玄関です。

そう、ご覧の通りもじゃもじゃです、笑。でもこの感じ好きなのです。

水撒きしていると、カナヘビの赤ちゃんが走って行ったり、ダンゴムシもクモもタニシもメダカもヤモリもみんな一緒にいる感じ。

そして、水撒きの後は、風がさらに涼やかに感じて気持ちがいいです。

この風を、ここにいる生き物たちと共有できていたらうれしいなと日々思うのです。

再び大磯へ

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月29日

テントラインさんからお声掛け頂き、作らせて頂いたチェリーのペニンシュラキッチンと背面食器棚。

今日はそのリノベーション工事が完了しての検査の日でした。

緑の小道も気持ちは涼やかになりますが、なにしろ暑いですね。現地に到着するころにはシャツの色が半分くらい変わってしまうくらいでしたがとても心地よくキッチンをお引き渡すことができました。

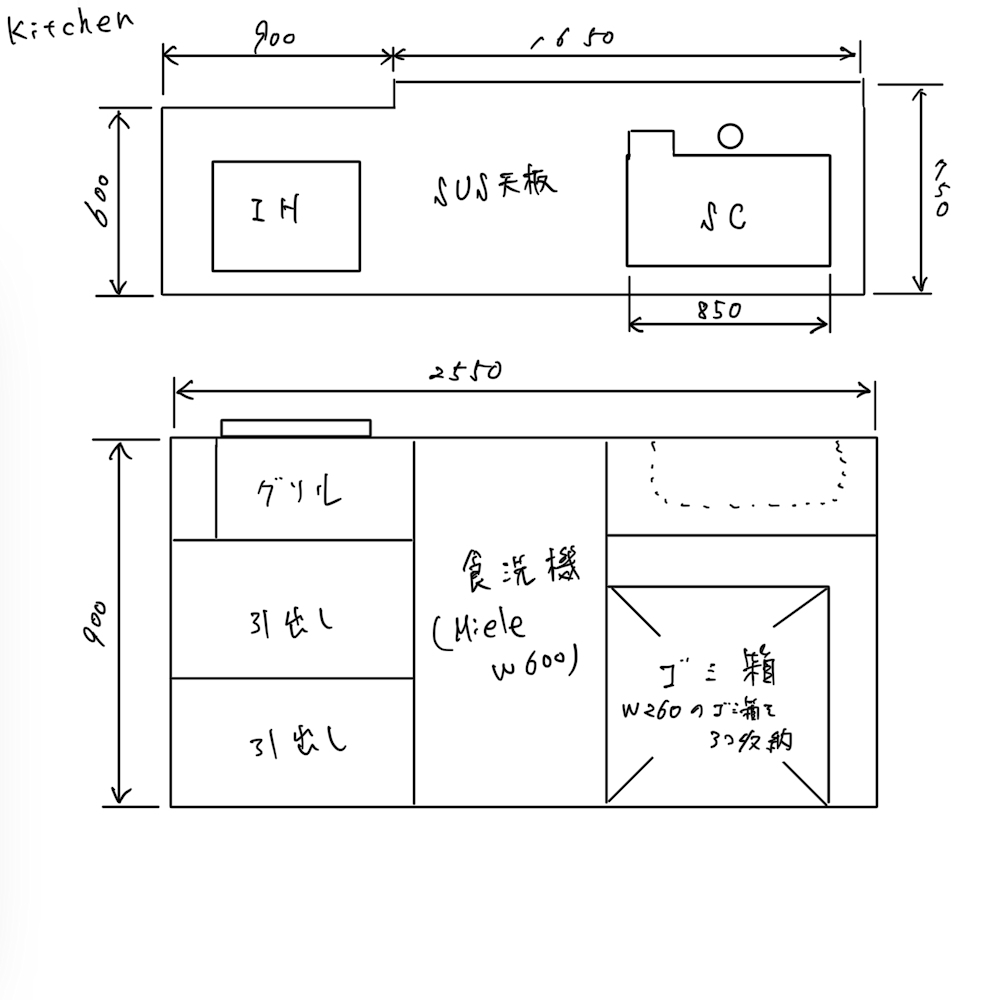

今回は、クライアントのTさんがご自身で用意されていたミーレの食洗機とIHヒーターとオーブンをうまく組み込めるようにというところからやり取りを重ねてこの形が生まれました。

約1か月前に設置工事に伺った時から早くも良い色に変わり始めております。

まずは、最初に使うときの諸注意だけご説明して、あとは徐々にこちらに荷物を運びこむのだということで、こちらでの暮らしが始まったタイミングで、実際に汚れ始めるステンレスのやチェリーの表面のお手入れの方法などをご説明しにお伺いしますね。

良い日でした、ありがとうございました。

まるごと桃タルト

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月28日

ハル「今日用事ないんだよね。なんか作ろうかな。この桃使っていいの?」という朝の会話。

夕方帰宅すると、「まるごと桃タルト」が出来上がっていました。

「ダマンド食べれないから(ナッツアレルギーなので。)下はチーズタルトにして。

中はカスタードじゃなくて紅茶クリームにしてみた。ゼラチンなかったから寒天でナパージュしたの。種をきれいにくり抜くのって難しいね。」

私はこんなお菓子作ったことないのですが…。味も後味すっきりでおいしい、すごい。

普段からお菓子作りが好きで動画などよく見ているのですが、

cottaのレシピを見ていたら出てきて作りたくなったとのことでした。

「うちセルクルないじゃん。牛乳パック切ってアルミホイル巻いて作ってやってみたらできたよ。」と話していて、私なら道具がそろわない時点でやる気が失せるのですが、作ってまでやるなんて、意欲が素晴らしいなと感心してしまいました。

親バカ投稿失礼しました。

夏休みですね。

風通しよく

Category : 日記「自由な手たち」ショールームの下足入れが風通し良い形になりましたが、なにしろ通り抜けるのは熱風ですが、そういえば昨夕はヒグラシが鳴いていましたっけ。

チェリーのテレビボードの打ち合わせに

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月27日

「風がうたう」のSさんのところに小さなテーブルとチェアを作らせて頂いてから2年半が経っていましたね。

ずっと使えるものを考えていて、とうれしいメールを頂いていて、ようやく形がまとまったので、久しぶりにお邪魔してきました。

このあたり、お客様であり、学校の先生であるKさんからのお声掛けで、10年前にとある小学校で授業をさせてもらったのです。

あの子たちがもう22歳かあ。

よかったらその時のお話を。昔のブログなので、リンク切れなどありますが・・。

前にも読んだよ、イマイさん、という方は読み飛ばしてくださいね(笑)

2013年11月19日「自由な手たち木工教室、現る」

2013年12月7日「図工の授業3回目」

2014年1月22日「ビバ、ものづくり!その3」

2014年2月18日「ビバ、ものづくり!最終章」

「こんにちは、Sさん。ご無沙汰しております。」

皆さんお元気そうです。

Sさんとわが家は家を建てたのがどちらも加賀妻さんで、ちょうど近い時期に建てたものですので家作りのお話でいろいろと意見交換をしていたのは懐かしい思い出です。

今日は会えませんでしたが、お孫さんもだいぶ大きくなったのではないかしら。

テレビボードのお話がまとまったところで、テーブルの写真を撮らせて頂きました。テーブルも椅子もカウンターも5年経って深い飴色になっておりました。

ちょっとざらつくところ、黒く鉄焼けしたところはお手入れの方法をお伝えして、次回納品にお伺いする時にはあわせてメンテナンスもしてみますね。

オーダーキッチンとリビングボードの制作例を追加しました。

Category : 日記「自由な手たち」

既存の窓を生かして収納の内部に光を取り込んだ茅ヶ崎のSさんのリビングボードのお話と、

新しさと古さが入り混じったゆったりした空間、ゆったりした街に暮らし始めたNさんのキッチンのお話を掲載しました。

もしよかったらお読み頂けますとうれしいです。

大磯の小道を抜けて

Category : オーダー家具・オーダーキッチン制作事例, オーダーキッチン「ブラックチェリーとステンレスバイブレーションのペニンシュラキッチンとバックカウンター」

大磯 N様

design:Nさん/daisuke imai

planning:daisuke imai

producer:hideaki kawakami

painting:daisuke hirose

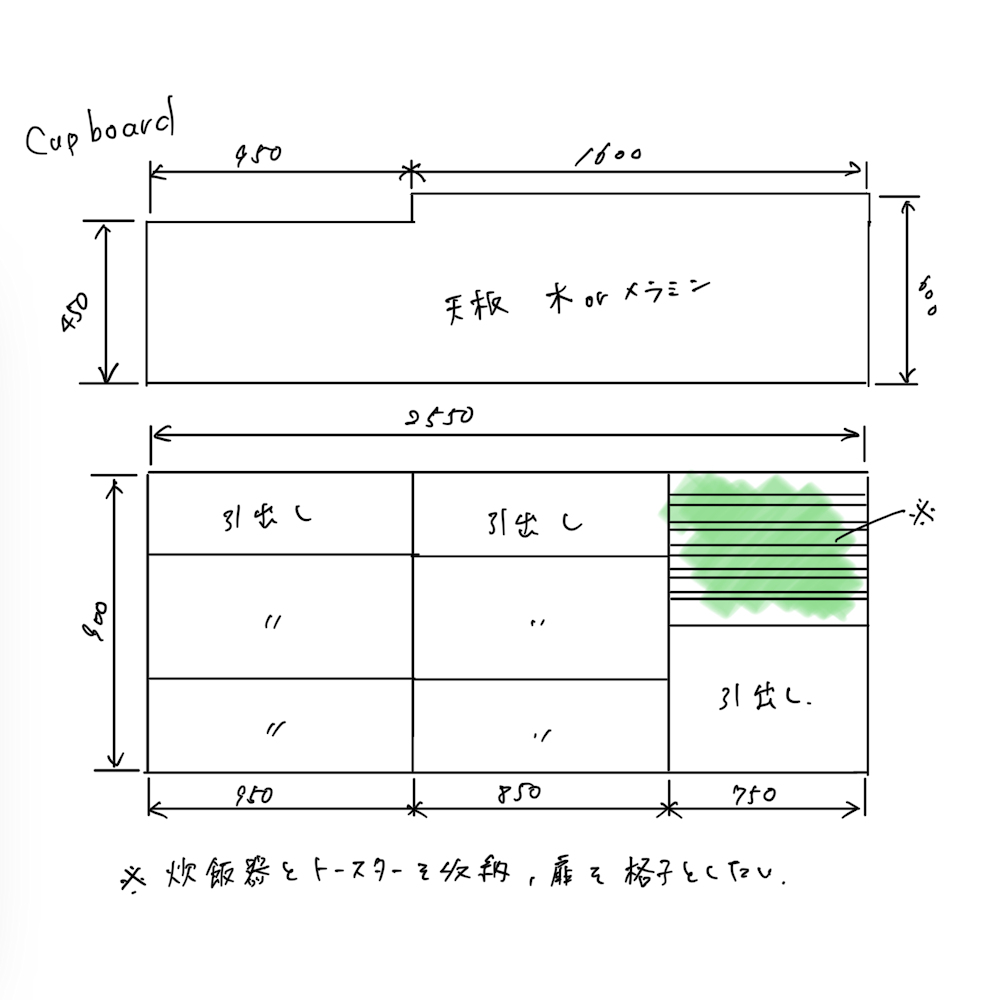

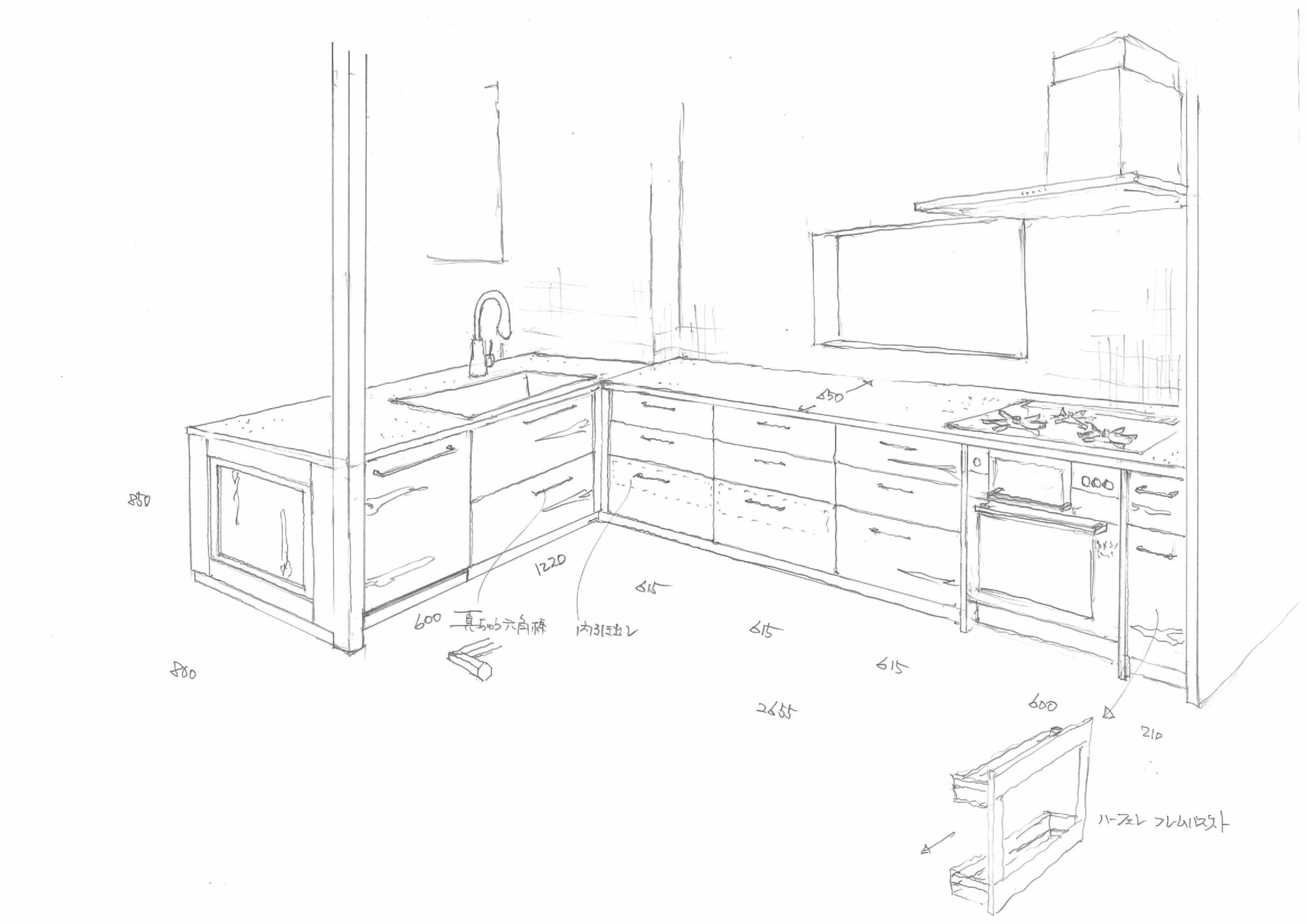

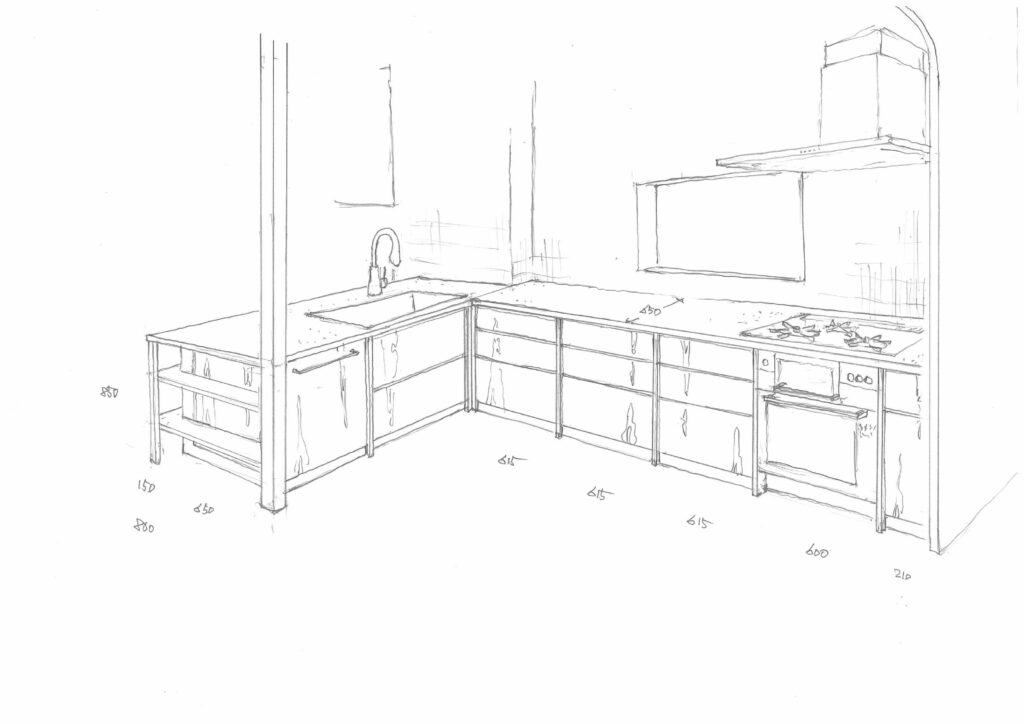

「新築の平家のプラン検討段階です。

工務店指定のシステムキッチンはリクシルさんですが、どうもイメージと異なるため、オーダーキッチンを手がけているお店を探している最中です。

2500サイズのペニンシュラのような形のキッチンで、背面に同サイズくらいのカップボードをつくりたいと思っています。」

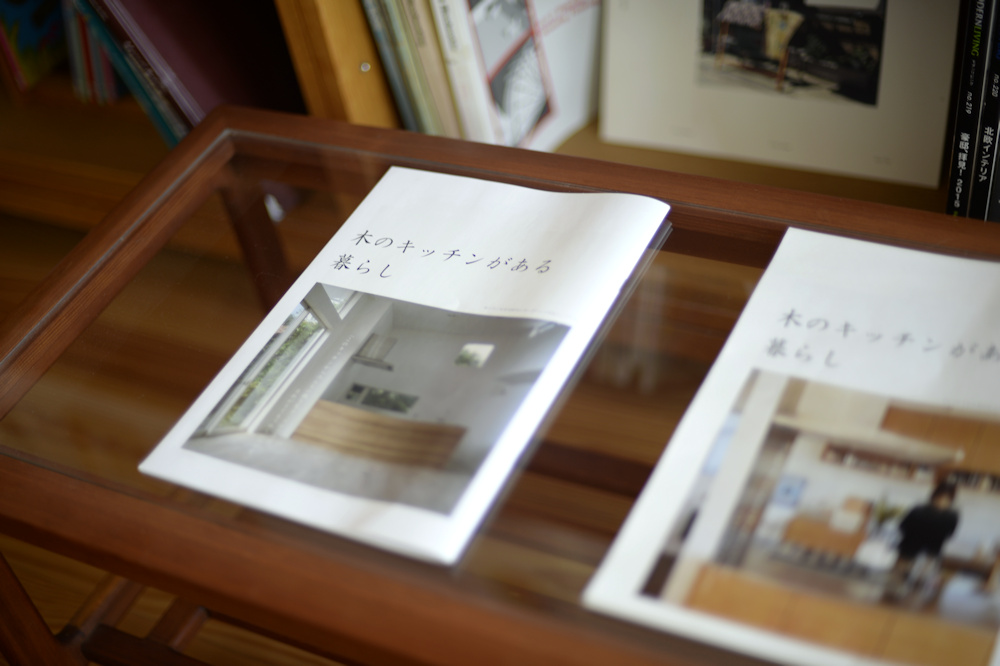

と、オーダーキッチンのカタログご応募の感想を書いて送ってくださったNさん。

その後、カタログをお送りしましたあとにあらためてご連絡を頂いたのでした。

「お世話になります。カタログのご送付ありがとうございました。

カタログやウェブサイトを拝見しまして、やはりすてきなキッチンばかりで夢が膨らみました。

できれば、訪問してご相談させて頂きたいのですが、直近の土日あたりで、お時間いただくことは可能でしょうか。(ショールームも見させていただけたら幸いです)

一番理想の形で簡単に絵を描きましたので、添付いたします。

予算の兼ね合いもございますので、全て思い通りという訳にはいかない気がしていますがコスト感、実現可能な範囲に、イメージを持って最終的にはどんな形がよいか考えたいと思っています。

工務店さんにはオーダーキッチンの導入はOKと言われていますが、大手さん以外の場合、アフターサービスの観点から、簡単にお勧めできないとご忠告頂いております。

私自身キッチンの買い物なんて初めてですから、アフターサービスや、何かあった場合の緊急の対応についても、確認すべきだなぁと思いました。

お打ち合わせ時に、そのあたりもご説明いただけますと幸いです。

新築戸建てで、着工は11月→竣工3月頃の予定ですが、確認申請が7月中と間取り決定の期日が迫っております。時間に余裕があると思い、確認不足でした・・・。

手前勝手で大変恐れ入りますが、早めにお打ち合わせが可能であれば、大変ありがたいです。

以上、よろしくお願い致します。」

ありがとうございます。

たしかに大手キッチンメーカーさんと違ってオーダーキッチンとなると各メーカーさんのそれぞれの考え方もあったりしますので、不安になる部分はあると思います。

金額的にもNさんおっしゃるようにメーカーさんのものよりもコストがかかってしまうことが多いですので。

そこで、Nさんがいらしてくださった時に、キッチン自体の打ち合わせのほかに私たちが行なえる部分、工務店さんにご協力いただく部分などをひと通り説明させて頂きました。

この工房はもともと父がオーダー家具を制作する工房として立ち上げましてかれこれ37年になります。オーダーキッチンは初めて作らせて頂いてから18年になります。

それなりの経験は積み重ねてきてキッチンメーカーと言って頂ける体制作りはしてきましたが、やはり考え方としては家具を作る工房です。

家具を作ること以外はできない部分があるのです。

例えば、水道管やガス管、電気配線を扱ったりする部分は、やはり専門業者さんにお願いしないといけないので、そのあたりはいつも工務店さんにご協力を頂いております。

多くのキッチンメーカーさんもこのような大勢だと思うのですが、中には、キッチンセットを丸々施工してしまうメーカーさんもあるようで、そうなると私たちではなかなかそこまでの対応ができないのが実情です。

そのあたりをNさんや工務店さんにお伝えしまして、無事にゴーサインを頂くことができたのでした。

大磯や二宮といった通称「西湘」のエリアは最近とても若いエネルギーにあふれているように感じます。

コロナ禍でリモートワークが推奨されて、住みやすい街に移動される方々が増えてきていることもあってか、湘南地域全体が活気づいているといわれているのですが、その中でも西の地域はゆったりした空気が流れているように思えて、心地よいと感じることが多いのです。

Nさんもその空気を感じられてか、この大磯にご新居を建てることになったのでした。

「こんにちは、はじめまして。」

とショールームにいらしてくださったお二人は、どことなくテレビでご活躍されている方のように見えて(マスクをしているのでよりそのように見えたのでした)とても都会的なお二人に見えました。まだこの時はお二人ということで、このようにスッとしたお二人が大磯に住まわれると聞いた時になんとなく不思議に感じでしまったのでした。(すみません・・。)

そして、いろいろとお話を聞かせて頂くと、古道具屋さんで手に入れたとても古い建具をキッチンの背面に入れるそうで、それが引き立つキッチンにしたいのです、ということで、てっきりきれいに整ったものを好まれるのかな、なんて思っていたので、印象だけで考えてはいけないのだなあとあらためて教えられた気持ちです。

きちんと時間を経て生まれた表情が好き、ということで、そのような考えのお二人に選んで頂けたのはとてもうれしかったのです。その後、ショールームだけではなく私たちの、自宅も見に来てくださって、そうか、やはりこういう感じが好きなのですね、と再確認できたのでした。

キッチンはペニンシュラタイプのキッチンで形自体はシンプルで、背面もカップボードも複雑な形にはせずに使い勝手重視でシンプルな形にしたので、ほどなくしてプランはまとまりどうにか工期に間に合わせることができそうです。 そうしていよいよご新居の建築が始まります。 施工会社は地元大磯の湘栄建設さん。 国道1号線を小田原に向かうときによく目にしていた工務店さんでどのような家を建てられるのかなと気になっていたのでした。 今回こうしてお邪魔させて頂くことができて、楽しみでありながらもドキドキと緊張していたのでした。 また、建設地の大磯のこのあたりは昔の住宅街のままの道が狭い地域で、数年前にすぐ近くでやはりキッチンを作らせて頂いた「、姉妹で作る家」のKさんの時に駐車が不便だったことを思い出して、ちょうどこれからキッチンの配管を立ち上げるというタイミングで電車で現場確認にお伺いしました。

実は大磯は今まで電車で降りたことがなく、このあたりの仕事の時は駐車の不便を感じながらも車でばかり出かけておりました。

たいへん味わいのある大磯駅を降りると、ツーバイフォー住宅としては最も古いといわれている大磯迎賓館という名前のレストランがあり、そこから西に向かって歩いていく道がまたすてきで、町並み保全の意識がきちんと行き届いているからか、そこかしこに古い石やらタイルや板屋根の蔵や家が残っていて、さらに現場に向かうためには人がどうにかすれ違えるくらいの落葉で敷き詰められ、隣に小川が流れる小道を通り抜けて、と大変心地よい時間を持つことができる町並みだったのでした。

これは良いやと一人ほくそ笑みながら現場に向かいます。

「はじめまして、フリーハンドイマイと申します。」

ご年配の設計士さん、同じ年くらいの快活な大工さん、そして、うれしそうな奥様といつものようにスタイリッシュなご主人。

設計士さんも大工さんも私たちの施工しやすいように段取りして頂けて、このように見ず知らずの家具屋に暖かな対応をしてくださいまして、たいへんありがたいのでした。まずはこの日は配管位置を確認しまして、あとは今回はキッチンはフロアタイル、ほかの部分はフローリングと、汚れても掃除がしやすいように床材を切り替えるので、その切り替え位置をどのあたりにするかについて大工さんとおさまりを確認します。

現場はまだ柱の状態なので、ボードが張られて間仕切り壁ももう少しできあがってきたタイミングであらためてすてきな小道を通って現場を確認させて頂きまして、これでようやく制作に取り掛かれます。

ちょうどこの時期のお客様は、食洗機を入れるにもミーレやボッシュが手に入りにくい時期で、ASKOだけがきちんと流通していてさらにオートオープンも備え始めて使いやすくなったので、この頃の皆さんはみんなASKOを導入しています。

それ以外は材料の流通が滞ることなどはなく、問題なく制作は進んでいきます。

今回のキッチンやカップボードに使用した樹種はブラックチェリー。設置工事時から写真を撮らせて頂いた時期までそれほど時間が開いていたわけではないのですが、やはり日焼けの早い木ですので、かなり良い色になっていました。

また、最近使う突板は、なるべく端の表情まで見せたいと思っていて、可能な範囲で幅の広い単板を使うようにしています。このあたりは個人的な好みになるのですが、私としては少し白太が入るくらいの表情が好きなので、今回もそのようにして突板を作ってもらいました。

こうして制作も完了し、設置工事も無事に終わりました。

「イマイ様。

お世話になっております。Nです。

先日、完成検査時にキッチンを拝見しました。

とても仕上がりが良く、感動しました。また、キッチンのおかげであのLDKの雰囲気が増し、大変気に入りました。

ありがとうございます。」

と、ご連絡を頂けまして、これで無事に完了しました。

後日、再びご挨拶に伺わせて頂きました。

お引き渡しからまだ3ヶ月ほどしか経っていないのにやはりチェリーは日焼けが早く、当初の導管が際立ったシャープな印象が薄れて、柔らかい赤褐色になり始めておりました。

写真を撮らせて頂いた時に入り込んできた柔らかい光はこの町独特優しい印象に思えて、このゆったりとした空気が流れる大磯の町で新しい暮らしが始まっているのだなあと思わせてくれる時間だったのです。

ありがとうございました。

| 天板 | ステンレスバイブレーション |

|---|---|

| 前板・扉 | ブラックチェリー板目突板 |

| 本体外側 | ブラックチェリー板目突板 |

| 本体内側 | ポリエステル化粧板 |

| 塗装 | オイル塗装仕上げ |

ブラックチェリーとステンレスバイブレーションのペニンシュラキッチン

価格:960,000円(制作費のみ、塗装費、設備機器費用は別)

ブラックチェリーのバックカウンター(食器棚)

価格:490,000円(制作費のみ、塗装費、設備機器費用は別)

*運送搬入費・取付工事費が別に掛かります。

(目安として、運送搬入費は40,000円から、取付施工費は150,000円から)

ねらい通りに光があふれる

Category : オーダー家具・オーダーキッチン制作事例, リビングボード、壁面収納のオーダー2023年7月26日

「ブラックウォールナットのリビングカップボード」

茅ヶ崎 S様

design:Sさん/daisuke imai

planning:daisuke imai

producer:kenta watanabe

painting:kenta watanabe

HANA Shonanさんというフリーペーパーがあります。

今から10年以上前でしょうかね。

「こんにちは。」と突然事務所にスーツを着た女性(Mさん)が訪ねてきてくれたことがありました。

普段なら訪問販売のような場合は詳しく話を聞くことなく、「すみません、忙しいもので。」と断ってしまうのですが、たしか、ちょうどその時に仕事がひと段落していた時間帯だったからか、お話を聞くことになったのでした。

聞くと、神奈川県のいろいろな企業さんを紹介するポータルサイトを作っているということで、今までにも同じようなお話をしに来てくれた方々はいらっしゃったのですが、どれも効果が得られなかったので、今回も同じような感じなのかな、お断りしようかな、と思っていたのですが、「まず2か月間だけでも試してみませんか。その間は費用は頂きませんので。」とMさん。

「利用している間は、どのくらいの人たちがアクセスしてくれたかも見ることができますので。」といろいろとメリットを説明してくれるMさん。

その話を聞く10分ほどの間に、要らないかなーという気持ちが、まずは2ヶ月試してみようかなとなって、それがMさんと話しているうちに、2ヶ月じゃ効果は分からないよね、1年間試してみようかな、という気持ちになっていったのは、Mさんの人柄だったのでしょうか。

Mさんとのお話はまたどこかでさせて頂きますね。

そうして始まったMさんとのお付き合いですが、その後Mさんは独立されて、デザインのお仕事をしていく中で、湘南のフリーペーパーを作られているというダブズマーケットの石川さんという方をご紹介して頂けることになりました。

それが今から10年くらい前のことでしょうか。

あれから、いろいろな形で掲載させてもらいました。

その石川さんは、もともと建築会社で営業をされていた方でしたので建築のことは詳しくて、さらに今は海のそばでセレクトショップを営んでいらっしゃる方で、お忙しいはずなのにフットワークが軽くて、お会いするたびにいつもためになるお話を聞かせてもらえる魅力的な人なのです。

そして、いよいよSさん。

Sさんが私たちを知ってくださったきっかけはこのフリーペーパーの「HANA Shonan」でした。湘南地域では様々な場所に置かれているそうなので、その中で見つけてくださったのだそうです。

HANAさんを読んでいると、自分の世代よりも若い皆さんが多いのかなって思っていたので、私の書く記事はどちらかというと地味なことが多かったりするから、文字ばかり多くて華やかさがないかなあなんて思っていたのですが、Sさんいわく、「この様子が良いのですよ。とてもセンスの良い丁寧なお仕事を拝見させて頂いておりました」と。

うれしい出会いでしたね。

そして、紙面を通して思いが伝わったのですと言ってくださって、メールでのお問い合わせではなく、最初からご依頼くださる強いを持って訪ねてくださったのでした。

うれしいことです。

Sさんのリビングには、今まで少しずつ集め使い続けてきた美しく慣れ親しんだ器が多くありまして、それを2台のカップボードに納めていたのでしたが、それをリビングから見た時にまとまった印象になるような飾り棚にしたいというご相談だったのです。

「ただ、作りたい場所には縦長の細長い窓があるのです。」

「それをただ塞ぐのではなくて、うまく見せられるようにしたいのです。」

と言って、ご自宅の写真を見せてくださいました。

なるほど・・、開けるためではなく採光のための細長いFIX窓が天井付近から床までのリビングのちょうど真ん中あたりに2枚あったのでした。

この窓はどのような意図があってここにつけられたのかしら。

採光という目的はかなえられているのかもしれませんが、どちらかというと不便に感じる窓になってしまっているように思えます。

窓の位置も左右対称ではないですし、たしかにここに窓があると、家具を置いても少しまとまりがなく見えてしまうかもしれない。

うまく見せられるようにですね・・、考えてみますね。

窓がある場所に作る家具ということで、過去に食器吊戸棚でそのような形を実現した所沢のFさんのお話をさせて頂きました。

「かぜがふわりと」の所沢のFさんです。

あの時は、窓を塞いでしまうと何かあった時に窓のメンテナンスができないのはよくないということがきっかけで、あの明るい素敵な形が実現したのでした。

「なるほど、こういう形もあるのですね。」と興味を持ってくださったFさん。

それなら、メインのガラスの器たちがここに置かれるようにして、光がうまく伝わるような形にしていきたい、というお話になりまして、背面から光が入るだけではなく、もちろん正面もガラスを組み込んだ扉にして、さらには天板もガラスを落とし込むことにしたのでした。

素敵な形になりそうです。

それとともに、天板とFIX窓の間に隙間が開くとおさまりが良くないので、それもサッシの形状に合わせて天板を差し込む形にしましょう、と形はどんどん複雑になっていくのでした。

それでも、Sさん、穏やかに「御社にお願いできて、良い家具を作っていただける予感がしております。楽しみにしています。」とおっしゃってくださっているのですから、ぜひともきれいな形を実現させないといけません。

そうして現地確認に伺わせて頂きました。

このFIX窓は北側に位置するのでしたが、それなりに日差しは入ってきます。

そうなる時になるのが窓から家具まで少し空間があるのにそれを家具で覆ってしまうことによる熱の影響です。

特に天板は無垢で作りますので、サッシ部分に差し込むように見せて作る部分は温度や湿度の影響を大きく受けそうですので、うまく納まるのかどうか。そのあたりを確認させて頂き、いよいよ制作開始です。

今回の制作は、ワタナベ君。実は、ワタナベ君はSさんのお住まいからほど近い場所で暮らしていることが分かり、これなら何かあってもすぐに駆け付けられますね。(笑)

今回の難しい部分として、サッシに合わせて凸凹とカットする天板のほかに窓を塞ぐ形になる背板のガラス取り付け部分の作り込みがありました。

熱の影響を受けてガラスに何かがあった時に簡単に交換できるような工夫をしつつも家具としてしっかりした強度を保てるな形にしないといけません。

悩みながらもきれいに形がまとまりました。

そして、いよいよ納品。

ちょうど秋の台風などが行きかう時期で、当日も本州を台風が通り抜けると思われる微妙なお天気。本体部分は3分割しているので、雨降りな日でも問題なく運べそうなのですが、天板だけは長さ2600ミリ近くの1枚で作っていることと、サッシ部分に合わせた切削作業が雨だとなかなかやりづらいこともあって、当日の朝まで様子を見させてもらって、どうにか行けそうという判断で、予定通りに作業を始めさせていただきました。

そうして、無事に取付が完了して物静かな表情のリビングができあがったのでした。

ありがとうございました。

「素晴らしい家具を作っていただき、心から感謝しております。色合いも気品があって最高です。

また、設置作業にあたった三人の皆様も長時間にわたり真剣に作業していただき、厚く御礼を申し上げます。

今日は一日かけて、食器を入れておりました。真ん中のガラス張りの棚は、狙い通り光に溢れていて、ガラスの食器が綺麗に見えて、とても満足しています。

ちょっと欲張りに並べすぎているので、少し並べる食器を間引きしなきゃいけませんね。

これはおいおい楽しみながら整理していきます。

今回は本当にありがとうございました。」

ブラックウォールナットのリビングカップボード

価格:970,000円(制作費・塗装費)

*運送搬入費・取付工事費が別に掛かります。

(目安として、運送搬入費は15,000円から、取付施工費は60,000円から)

遠距離

Category : 日記「自由な手たち」最近は湘南地域でのキッチンや家具制作が多いと書きましたが、反対に少し遠い距離に住まわれる皆さんからキッチンや家具のオーダーを頂くことも多くなってきました。

この先も茨城県や静岡県や長野県の軽井沢といったちょっと車だと遠い距離までキッチンを作らせて頂く予定です。

愛知県や滋賀県、もっと遠く大阪府などからお声掛け頂くこともあるのですが、作ることはできても何かあった時に「今から行きます!」というのは遠いよなあと思ってしまうのです。

家具はいつか壊れるものだと思っていますので、そうなった時でもきちんとお付き合いできる形をとりたいなあと思うとなかなか遠方にお住いの皆様の気持ちにお答えすることが難しかったりします。

先日も修理ではないのですが、今度引っ越すので作ってもらった家具を移設したいのです、と藤沢のFさんから相談を受けて、確認に伺ってきました。

さいわい、お引っ越し先は近距離でしたので移動はできるのですが、違う構造のお部屋に置くことになるので、一度お預かりして加工する必要がありそうです。

そういう工夫も遠距離だと難しくなってしまうなあと思いながら、ご相談いただく住所を見ては悩むこの頃です。でも、遠距離近距離関わらず、いつでも皆さん気軽にご応募くださいね。

オーダーキッチンのカタログをいつでもお送りしておりますので。

「キッチンカタログプレゼント」

https://www.freehandimai.com/?page_id=64

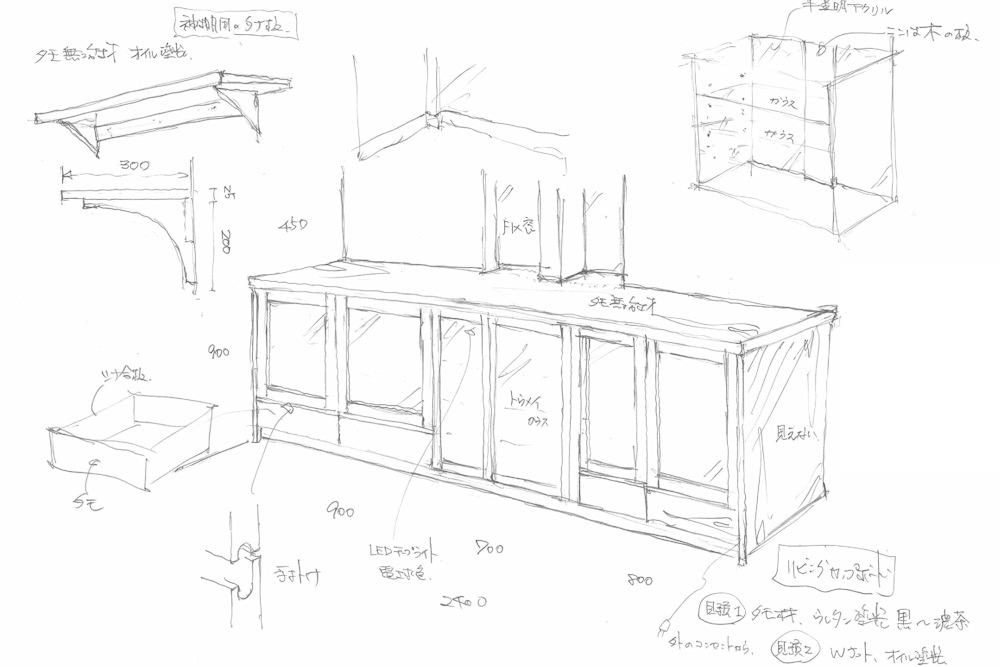

実現できなかったキッチン

Category : 日記「自由な手たち」

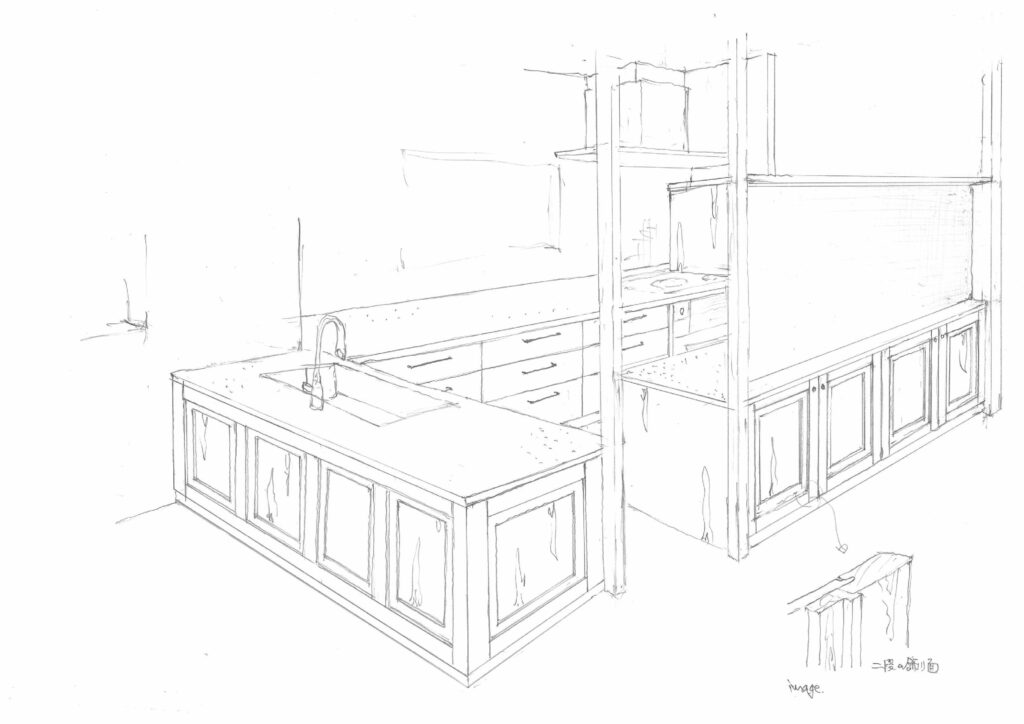

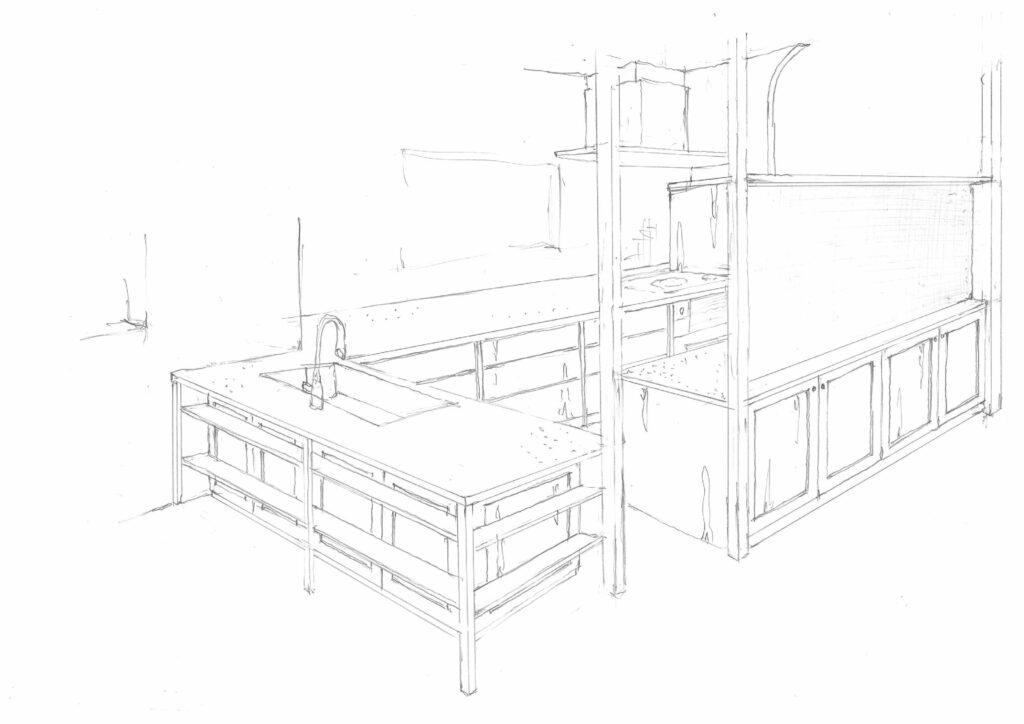

だいぶ前に「イマイさん、すみませんが実現できませんでした・・。」と平成さんに言われてしまったこのキッチン。お料理教室の先生だったかな、実現したらとても楽しそうだったのですが、なかなか予算が厳しくて、こうして紙の中だけでできあがった形でした。

このところ家を建てるコストがたいへん上がってきているので、建てたいという思いのとおりに実現することが難しくなっているようです。私たちのようなところにもその波が来ておりまして悩ましいところです。

先日も、キッチンを作らせて頂く予定のMさんから、「新居の内容を削減してもコスト増は抑えられなくて・・。」と、電話の向こうでとても心苦しそうにお話されて、キッチン制作のお話が無くなってしまいました。

私たちとしては残念ではありますが、Mさんとしてはいろいろな方向を見ることができた結果、自分たちが今望む形というものをしっかり把握することができたことはよかったのだと思います。

何よりも楽しんで家を作ってゆけることが一番ですので、楽しくいきましょう。

灯明台

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月24日

武相荘のレストランの入り口で、錆で膨らんだ姿を目にしてからダイスケさんとふたりして心奪われたしまったこの灯明台。

似ているものがあるのかなとか、作れるのかしら、とかしばらく悩んだのですが、奮発して我が家に迎えることにしました。

真ん中の枠が約6㎝ほどしかないので、使える器が限られるのですが、ひび割れてしまった山本さんの桧垣模様の織部焼の湯飲みの底にダイスケさんに穴あけしてもらい、植木鉢にして朝顔の残月を植えてみました。苗に対して鉢が小さめなのでちゃんと育つかしら。

今度山本さんに合うサイズの植木鉢を相談させてもらおうと思います。

夏の楽しみができました。

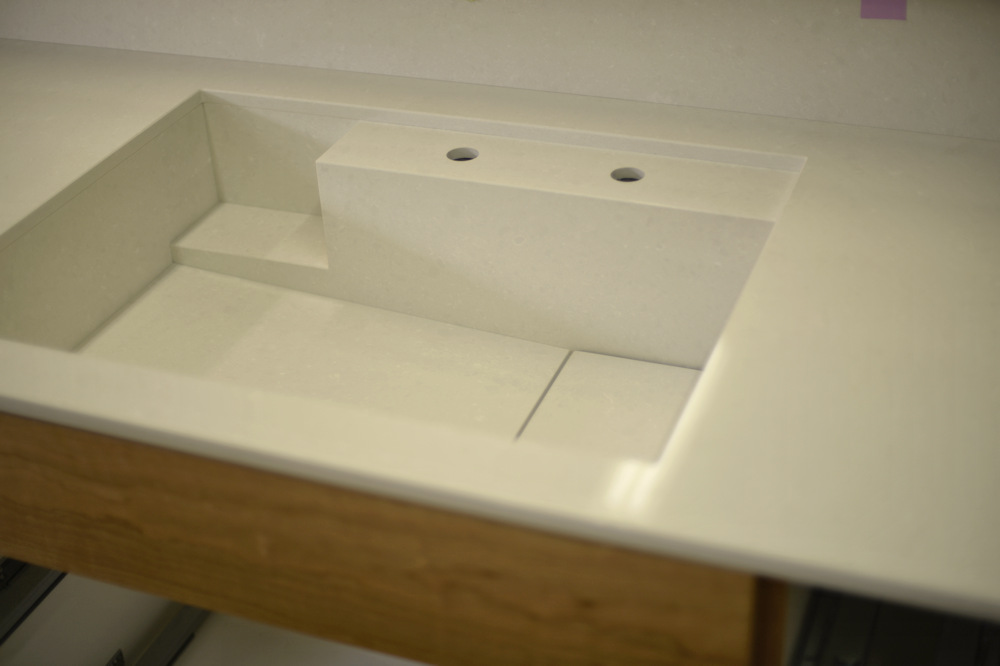

チェリーとシーザーストーンのペニンシュラキッチン

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月22日

Sさんのキッチンの全体像がようやく見えてきました。

男4人でどうにか組み込んだ天板。2階までうまく運べるかしら。

新しい素材を使って

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月21日

ただいま設計士さんのご自宅になる渋谷のとても趣のある古いマンションのリノベーションに関わらせて頂いていて、キッチンの制作を依頼頂いております。

今回はネオリスというセラミック素材を初めて使ってキッチンを作っているのですが、側面もこのセラミックになるので、どのように組み上げていくか試行錯誤ですね。

オーダーで作るということは形に柔軟に対応できることが大きなメリットなのでしょうけれど、実現するまですごくすごく悩むんです。

以前、福原さんのお仕事で制作したYさんのキッチン「影ゆらゆら」の時もビコストーンという初めて使う天板に戸惑いながらの制作でした。表面と小口の取り合いや面取りの具合など図面では分からない部分ってたくさんあって、初めて使う素材は制作に手を動かす以上に思い悩む時間が多かったりします。

ひとまずここまで形になりまして、もう少ししたら取付ですね。

夏お猪口

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月20日

「イマイさんならこのくらいの大きさがないと足りないのではないですか。」と飯高さんに進められて手に取ったお猪口は、さわやかな風が吹いているような表情で、赤閻魔がよりまろやかに感じてしまう。

ここ最近は、以前武相荘で手に取った中村一也さんのたいへん涼やかなショットグラスでお酒を頂いておりましたが、季節を楽しく呑むという風情も良いのだなあ、とようやく気付き始めたお年頃。

以前キッチンを作らせて頂いた「木々が挨拶してくる」の武蔵小金井のMさんは当時、「よく出かけることが好きで、その土地に着いたら気に入ったお猪口を一つ手に入れてくるのです。」って言っていたけれど、その楽しさがなんとなく分かってきたのでした。Mさんは確か私より若かったのですが、いろいろと教えて頂くことが多かったお客様でした。そんなことを思い出しながらお酒を飲むのです。

そっと美しいものを置く場所

Category : 日記「自由な手たち」Sさんのキッチンは変形したペニンシュラキッチンなのですが、そのリビング側のかたち。

当初は、空間を設計している福原さんのうちに作ったキッチンカウンターのようにオープンの棚に下に扉をつけるというお話で進めていました。その後、扉は引き出しに形を変えたのですが、「このオープンスペースは下の引き出しのようにかっちり収納として見せるのではなくて、きれいな形の、例えば編みカゴや(あられ組した)木箱のようなものに普段使いのものをしまっておきたいのです。」というお話が出たのです。

カゴは良さそうでしたが、木箱のほうにお話が進んだ時に、おそらくきれいだけれど重くなってしまうことやレールを見せないようする細工を考えていくとなかなか大変になりそうだと思い、カゴのような木箱がそっと置かれているようなイメージ(箱同士が離れて置かれている感じ)で作ることになったのでした。

器。使うもの。しまうもの。

Category : 日記「自由な手たち」先日、日用美さんに出品されている 飯高幸作さんの器を購入してきたのです。

新しく器が増えたということは、

毎日使う器、時々使う器、しまう場所を変えなくてはいけないですね。

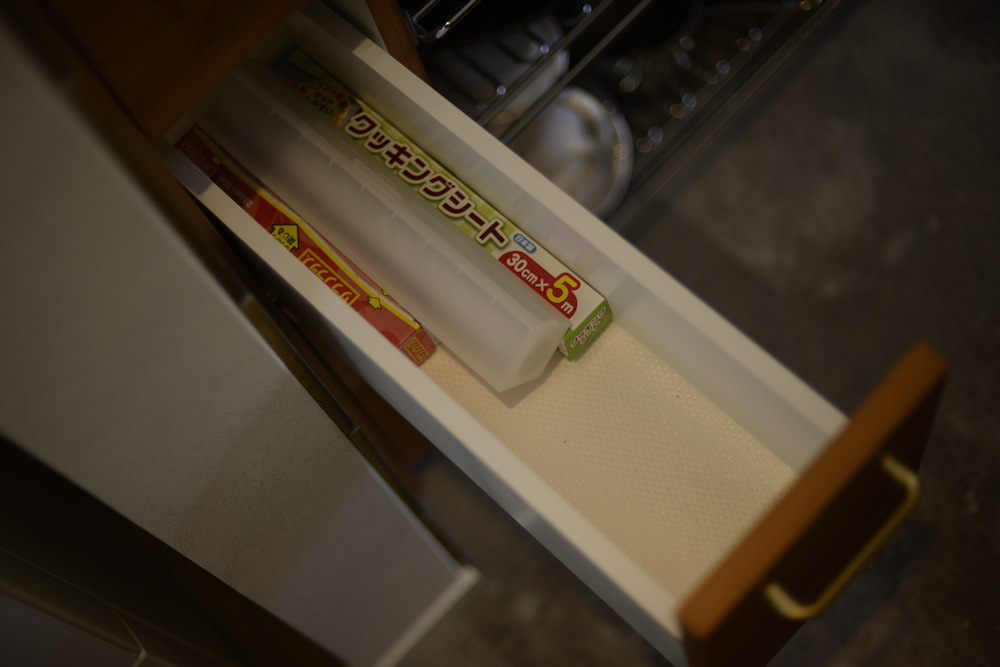

今回のテーマは「ご飯茶碗を夏仕様に」でしたので、食器棚の1番上の引き出しのご飯茶碗を今までのものから入れ替えました。

1枚目の写真が変更前、2枚目が変更後です。我が家の食器棚は奥行き深めの65cm引き出し内寸52cmでこの容量です。

夏茶碗と調べてみると、「冷めやすいように口が広く開いて厚みも薄い。」とありましたが、今回は見た目のデザインと色味から選びました。

使ってみて、お米大好きチイに感想を聞いてみると、「前のより厚みと手触りがあるから、ご飯茶碗が熱くなくてずっと持っていられる。」とのことでした。

一般的ではなのかもしれないのですが(笑)、それぞれの感じ方で、その時の気分でお茶碗を変えて使っていくのもよいなと思いました。

今までのお茶碗は、食器棚上部の引き戸の1番下に置きました。ここなら子供たちが変えたい時にやりやすいと思います。

過ごし方も使うものも、暮らしは変わってゆくものですので、それに合わせていける収納が使いやすさに繋がるのかなと思っています。

器が増えて、食卓の時間が楽しくなりそうです。

この家に暮らし始めて5年目の我が家。

当初からここに入る器も変わりました。それに合わせて棚板の高さも変わりました。

結婚当初に実家から分けてもらった器。

今まで買いそろえたきた器。

いただきものの器。

割れてしまったお気に入りのものもあったので、生き残った器というのでしょうか。

どれもそれぞれ思い出のある大切な器。

これからも、季節や気分に合わせて、しまう場所を変えていきながら、暮らしていきます。

デクトンとホワイトオークのアイランドキッチン

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月18日

本日は、先日設置工事が終わった三郷のKさんのお引き渡しでした。

三郷までの道のりはなんだかとても混んでいて、とても暑いのでした。車の中はエアコンをつけていても汗がじんわり出てくる陽気で、気持ちは明るく体は湿っぽくです。

現地に到着すると、Kさんも設計のシキナミさんもまたはじめてお目にかかる皆さんもすでにいらっしゃっていて(すみません、私の到着が一番一番遅かったようで・・)。

「では、お時間になりましたので、お引き渡しを始めたいと思います。」とおもむろにとてもお若い方がこうお話しだしました。聞くと、住まい工房ナルシマさんでは息子さんが社長として跡を継がれたそうでその若社長さんなのでした。何とも若くて頼もしい。

ナルシマさんのお引き渡しは、きちんとしたセレモニーになっていて、「では、Kさんこちらに立たれて、テープカットを。」と金色のはさみがきちんと出てきまして、Kさん美術館の館長さんでもありますので、「いやあ、普段はテープカットしてもらう機会のほうがあったのに、自分がカットするなんてね。」と照れ笑い。

無事にカットが終わると、室内で思い出を振り返りながら皆さんでご挨拶。

「では、シキナミさんの前にイマイさんもご参加くださっているのでおひとつご挨拶を頂けますでしょうか。」突然振られてしまってしどろもどろでお話させて頂きまして。

そのあとに、シキナミさんがKさんと出会ったきっかけをお話してくださり、Kさんもこの家の思いやナルシマさんシキナミさんへの思いをお話してくださいました。

そうか、こういう思いがあって建った家なのだなあ、とそう思って見回してみるとよりその思いが分かる空間でした。

でも、今回のこの形はやはりシキナミさんが考えるだけあって、Kさんの好みを汲み取ったとても独特の形になりました。Kさん「そんなに料理はしないけれどねえ。」と言いながらも、きちんと形についてのご意見をくださいましたので、きっとお料理が好きなはず。一升瓶が置けるニッチの様子も次回見てみたいなあ。

今日はちょっと追加の加工の依頼を頂いたので、1階の書斎の棚板を引き取るためにお伺いしたのですが、こういう素敵な時間に立ち会えたのはうれしいことでした。

次回その棚板を持ってくるときは、どのように使っているかが拝見できるので楽しみなのであります。

日用美さんへ

Category : 日記「自由な手たち」2023年7月16日

以前は、相模川を渡って西側というと出かける機会が少なかったのですが、最近、湘南で暮らすみなさんが増えてきたためか、平塚、大磯、二宮と仕事で訪れる機会が増えてきて、きちんと手が加えられた古さが数多く残されていることを知る機会が増えておりました。

こういう町は素敵だなあと思っていたところに、飯高さんのインスタグラムを見ていたら、この週末に初めて神奈川での個展を開くという話を目にして、三年振りですね、アキコと二人で会いに出かけたのでした。

場所は、二宮の「日用美」さん。

「こんにちは、(だいすきな)飯高さん!」だいすきは言葉にできませんでしたが、いつもの変わらない笑顔で迎えてくださってうれしいです。

どんどん活動が広がっていって遠い人になってしまうのでは、なんて言う思いはどこかに飛んでいきましたね。やはり作品にはその人柄が現れるというのを体現している人なのだなあと、話してみてあらためてその優しさを感じたのでありました。

お人柄といえば、日用美のオーナーの浅川さんご夫妻。初めてお会いするのに、どこか懐かしく感じられて、すべてを快く受け止めてくださるお話の仕草にとても心地よい時間を過ごさせてもらったのでした。

人が人を呼んで素敵な縁が生まれるってこういうことだよね、とあらためて勉強になったとてもうれしい時間だったのです。

ありがとうございました。