2025.12.13

こちらが全体写真です。

こちらが全体写真です。

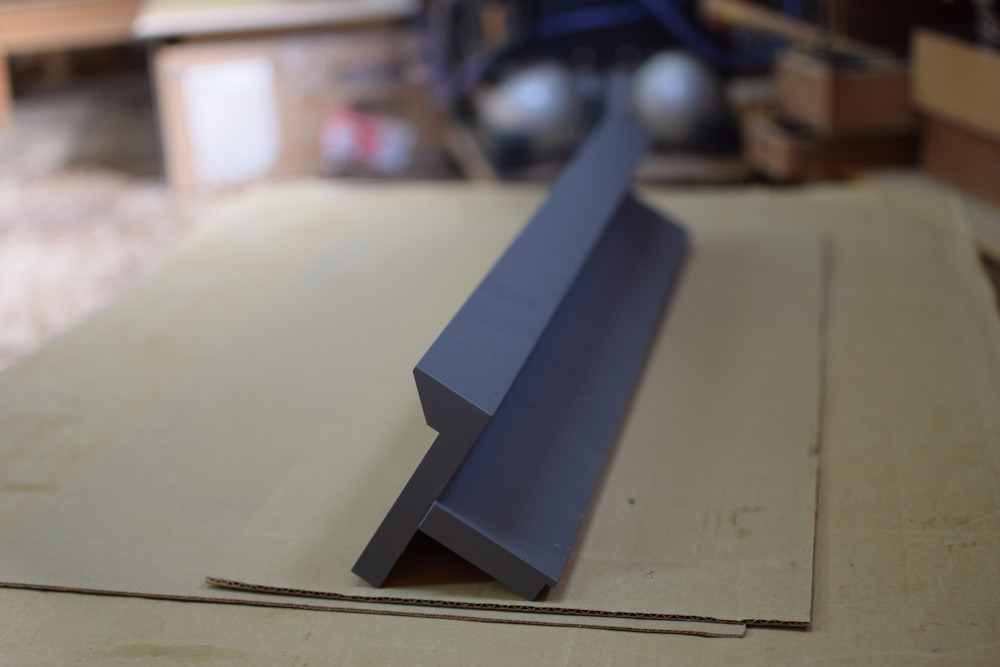

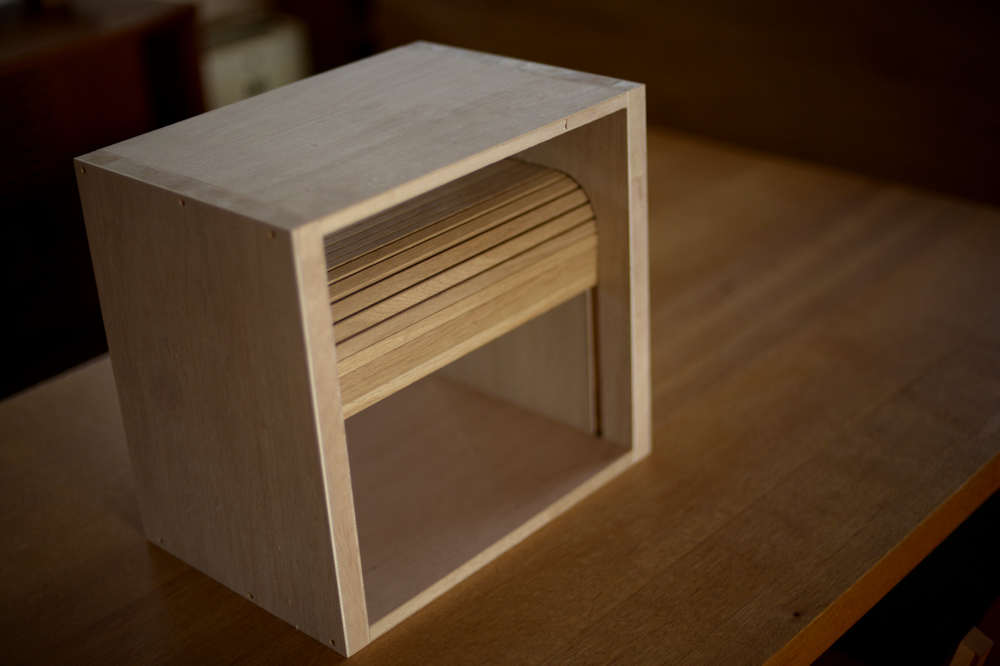

こちらが拡大写真で、側面の巾木が2㎜出っ張っていて、さらに本体の前に張ったシナも手前の10㎜だけ2㎜出っ張っています。その奥のパテを入れて白くなっているラワン合板にモールテックスが塗られると、塗装された巾木やシナと平らになる、という感じです。伝わりますでしょうか・・。

こちらが拡大写真で、側面の巾木が2㎜出っ張っていて、さらに本体の前に張ったシナも手前の10㎜だけ2㎜出っ張っています。その奥のパテを入れて白くなっているラワン合板にモールテックスが塗られると、塗装された巾木やシナと平らになる、という感じです。伝わりますでしょうか・・。

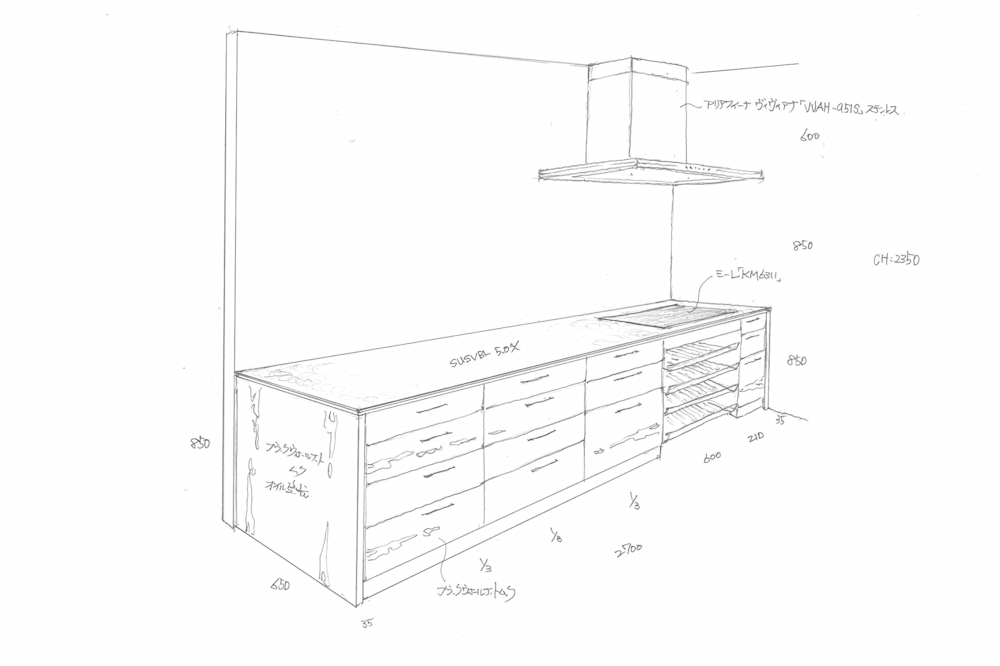

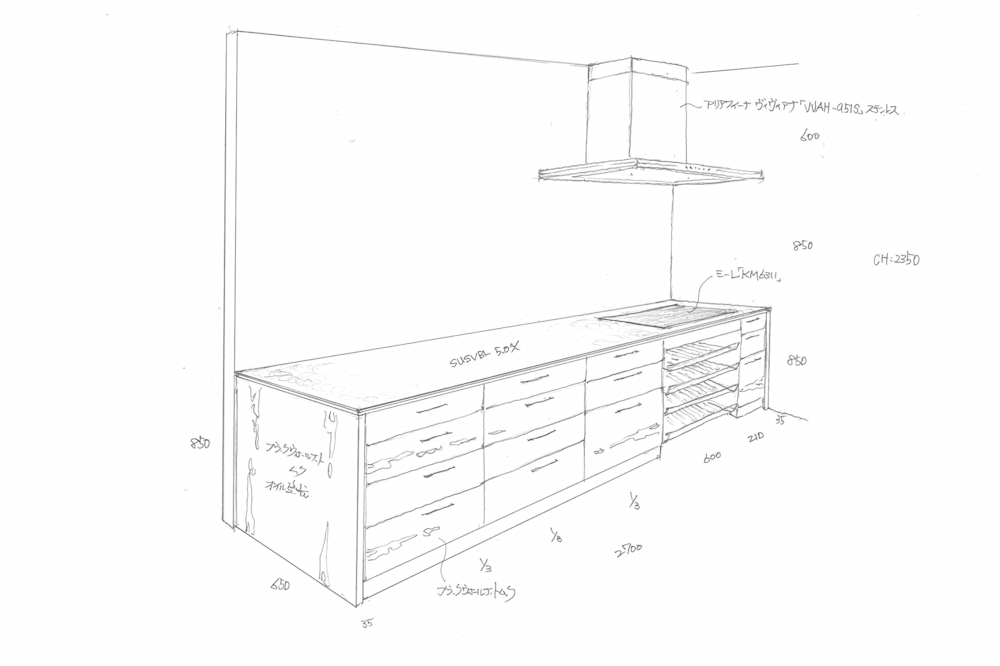

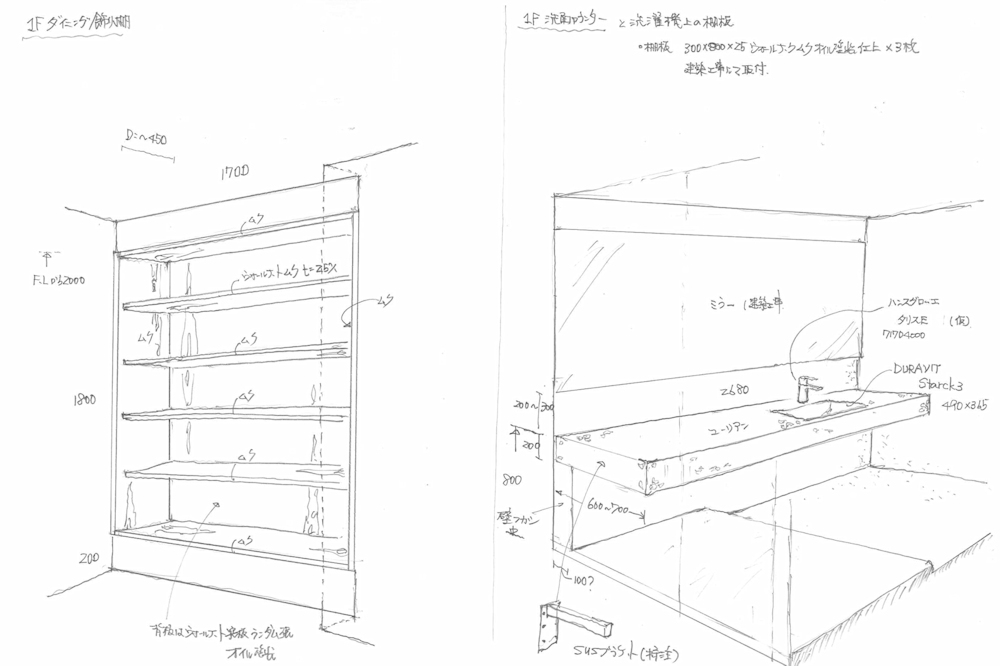

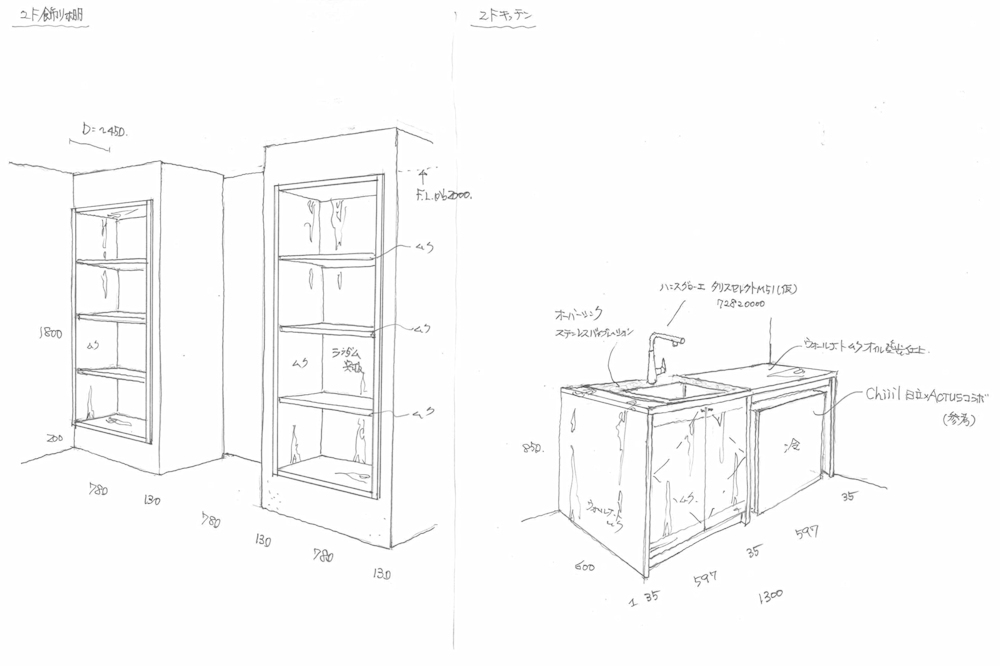

今回は、壁付けキッチンとアイランドキッチンと1件のお宅に2台のオーダーキッチンを作らせて頂きました。

その形はとても独特なデザインで、まずは天板は5mm厚のステンレスを使用しています。

天板は壁付けキッチンは650ミリ×3506ミリ、アイランドキッチンは1040ミリ×3506ミリと、どちらもサイズが大きく、重量も相当な重さのものになります。(ゆうに100kgは超えてしまいます。)

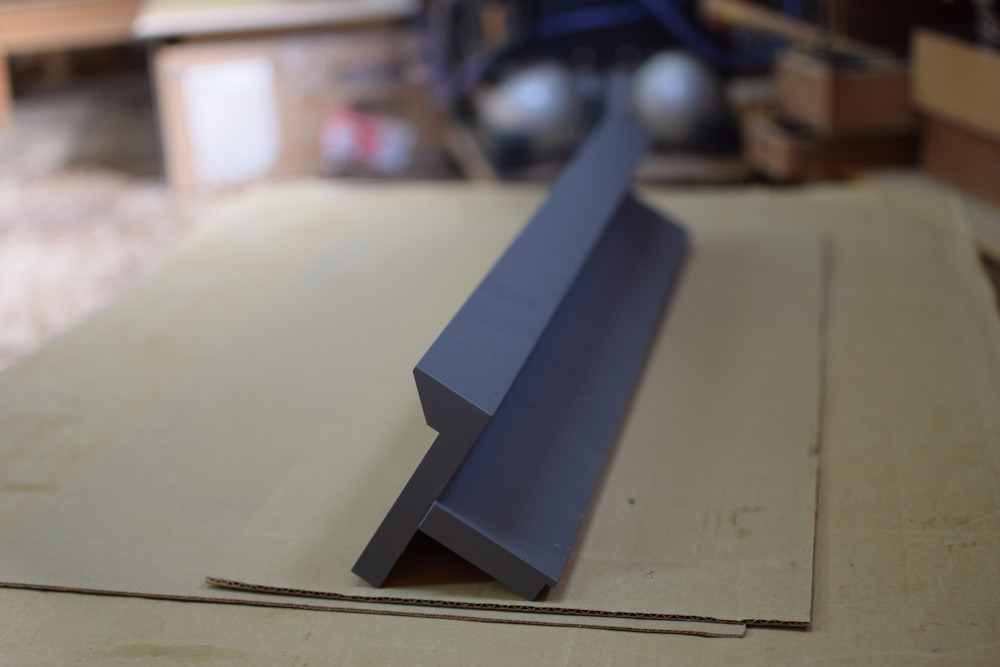

また、今回のキッチンは前板やキャビネット外側面は突板や無垢材ではなく、化粧板でもなく正面から小口面までを塗り包むような塗りつぶしの塗装仕上げになっています。

このような塗りつぶし塗装の時はいつも専門の塗装屋さんに依頼して塗ってもらっています。ですので、塗り包むことで面の柔らかさも出るので仕上がりはやはり色味、質感ともに化粧板とは違った上品な仕上がりになります。

またさらにリビング側の扉表面、側面というリビングから目に入ってくる部分は、モールテックス仕上げになっている点もいつもとは違う仕上げ方でした。モールテックスとはモルタルの一種で防水性があり薄塗りしてもクラックが入りづらく強度があるのが特徴の材料です。

ただ、その施工は私たちのような家具工房ではそこまで専門的な技術がありませんので、今回もいつものように現場で左官屋さんに仕上げてもらいました。このモールテックスは講習を受ければ誰でも塗ることができると言われているのですが、誰でも塗ることができてもきれいに塗ることができるというのはまた違うことだと思っていて、今までモールテックスを使用した仕上がりをいろいろなところで見てきましたが、塗る人によってだいぶ表情が変わってしまうので、やはり餅屋は餅屋だなあと思っているのです。

アイランドの側面やリビング側台輪も同様にモールテックスで統一して塗っています。

キッチン側の台輪は塗りつぶしでキャビネット小口も塗りつぶしになるため、ここで難題が出てきます。塗装の塗りつぶしとモールテックスの塗りつぶしの境界をどの位置で分けるか、(通称、どこで見切るか)またその見込み寸法の収め方については社長と確認を重ねながら決めていきました。

このようないろいろな特徴があったキッチンですが、制作の手間を考えるとサイズが大きいということを除けば、特別に複雑な部分はなかったのですが、このモールテックスと塗りつぶし塗装の見切りの処理と納まりは、今回の製作で私が最も神経を使うポイントになりました。

具体的には、塗りつぶしの塗料はほとんど厚みがつきません。モールテックスは2ミリくらいの厚みがつきます。それぞれを塗り上げた時にフラットになるようにするために、モールテックスが塗られる部分だけは厚みを2ミリ薄く作るというのが難しいところだったのです。さらにはその見切りがあからさまに表から見えないように工夫すること。地味な部分ではありますが手間が掛かったのでした。

そして、引き出し部分には、通常使用しているハーフェレの木製引き出し用のソフトクローズレールではなく、今回はノヴァプロスカラのレールとレーリングシステムの組み合わせという鋼製の引き出しを使用しています。ノヴァプロは私自身、使用したことがそこまで多くなかったため、作業前は多少の不安がありましたが、スムーズに作業が進んだ印象でした。

場所が特定できてしまうといけないので、カモフラージュされた加工写真で失礼します。

場所が特定できてしまうといけないので、カモフラージュされた加工写真で失礼します。

このような制作の細かな難しさのほかに、もう一つたいへんだったのは搬入です。

まずは5ミリのステンレスと言っても大きいとコシがないのでたわみます。

ですので、搬入時にステンレス天板が傷まないよう、またたわまないよう木枠で天板のまわりを固めて補強しての搬入となりました。

また、今回の立地が海から急にせりあがる丘陵地帯にあってさらには人がギリギリすれ違えるくらいの私道がメインの通りになるような場所でしたので、搬入はトラックが建物の横まで付けられませんでした、そのため、少し離れた丘の上からの下りながら台車を使って四人がかりで玄関まで運びいれたのでした。100kgを超える天板ですから、誰かがうっかりしようものなら台車ごと天板が坂を下って行ってしまいます。現場に運び入れるだけでも大変な緊張感でした。

さらに、玄関からは人力で搬入することになります。現場には足場も残っており、さらには階段もあり、搬入難度はたいへんたいへん高いものになったのでした。

そしてアイランドキッチンの設置場所は、アイランドと言ってもキッチンの両側に筋交いがあるレイアウトで、その間に収まるように設計されており、この重い天板をどのようにキッチンの上にあげて寝かそうかと納まりとしても不安な点でしたが、現場の寸法もピッタリで予定通りの納まりになり無事に取り付けが完了しました。

今回は重量物の搬入、モールテックスと塗装の納まり等、制作することだけではない難しい点が多くありましたが、こうしてうまく据え付けられる事ができてたいへん安心いたしました。

とても大きなキッチンでとても迫力はあるのですが天板が5ミリ厚と薄く、前板等も塗りつぶしの落ち着いた色味で塗られており、シャープな印象で非常にスッキリとまとまったキッチンに仕上がっていると感じました。私としては、この素晴らしい空間に携われた事を大変うれしく思います。

Iさんありがとうございました。

2025.12.13

昨日と今日で平成建設さんからのご相談頂いていた静岡のKさんのところにキッチンの設置工事にヒロセ君とノガミ君とで出掛けてもらっておりました。

無事に先ほど二人が戻ってきまして、メインに担当したヒロセ君が、「リフォームなのに壁と床の精度がとても良くて仕事しやすかったのです。」と報告してくれました。

家って長い時間が経つとじんわりと床や壁が動いてくるので、リフォームの時はたいてい垂直や水平に歪みが出てくることが多いのですが、平成さんの現場はそういう部分がきれいなのがとてもありがたいでした。

私は昨日は、横浜のほうで加賀妻さんが立てている新築の現地確認に出掛けていたのですが、加賀妻さんも図面通りに現場ができあがっていて、1、2ミリくらいの調整で済みそうだったのでした。

床の切り替えラインと家具が関わってきたりするので、かなり寸法に関してはシビアな部分があったのですが、ほっとひと安心。

なかなか図面ピッタリに現場が進むって当たり前のように思えるのですが、実はすごいことだと思うのです。特に木って動いてしまいますのでミリ単位で合わせていくって難しいのです。

ですので、こういう現場を見ると感動してしまうのですよ。

現場を仕切る監督さんもすごいのですし、大工さんの段取りや進め方がやはりすごいなあ。

その様子を見てみると、どちらの現場の大工さんも気配りがあって現場もいつもきれい。

清々しい気持ちが表れているのです。

2025.12.11

店主のセイコさんとは、ご自宅のキッチンを作らせていただいたご縁から、娘たちをキッズお料理教室へ通わせてただいたり、クレミルのイベント時にお弁当をお願いしたりしました。

今の店舗になってから一度もうかがえていなくて、藤沢の平成建設さんに伺う用事の時に、Instagaram を拝見すると、お店のオープン日で、うさぎパンさんのシュトーレンも入荷されているということで、もうこれは今日行くしかない!と思いランチを食べに行くことにしました。

ダイスケさん「こんにちは~。」

セイコさん「あ!こんにちは。ドアが開いたのわからなかったです。お久しぶりです。」

黒目がはっきりしたまっすぐなまなざしでお話しされる様子がお変わりなくて、うれしくなりました。

おにぎりとみそ汁と今日のランチおかず盛り合わせを注文しました。おにぎりの具はいくつかから選べて、私はゆず塩、ダイスケさんはアンチョビオリーブオイルとツナマヨケッパーにしました。

一つ一つの味がはっきりしていておいしくて体にいいものを食べているという実感ができる幸せな時間でした。

ダイスケさんも「自然素材のご飯は薄味で物足りないなんて勝手に思ってしまっていたけれど、とても美味しい!おなかいっぱい。」と話していました。

店内にもオーガニックの商品が沢山あり、その棚の物を見ているだけでも、勉強になりますね。

ランチを食べただけなのに自分の体にいいことをしたという満足感があります。

ダイスケさんが好きなケールと、カカオの実と、うさぎパンさんのシュトーレンにも使われているというドライイチジクと、映画「レイダース」でマリオンが食べていて一度食べてみたいと思っていたデーツと、クコの実のドライフルーツを量り売りで買いました。もちろんシュトーレンも買いましたよ。

量り売り、いいシステムですね。食べたことないものに挑戦しやすいです。

二個買っちゃいました。

二個買っちゃいました。

心もお腹も満たされました。こういうお店が近くにある方は羨ましいです。

私たちのランチ中にもたくさん人がいらしていました。

また食べに来たいと思います。

2025.12.11

この二日間で、平成建設さんの世田谷と藤沢の2つの支店に挨拶に出掛けておりました。

本社のある沼津とはまた印象が違って、都内には都内の、湘南には湘南の特色があるのだなあといろいろと勉強になったのでした。

世田谷支店で出迎えてくださった設計の遠藤さんはご自宅のキッチンを作らせて頂いて以来の再会。とても心地よく使えているとのことで、ひと安心。初めて使う素材だったので私自身使い勝手が見えない部分もありましたので。

この針葉樹合板を使用したキッチンのように、オーダーキッチンだけではなく、家を作るにあたって選択していくことはいろいろあって、家を作ろうとする人が最初の見聞きする事柄によってその家作りの方向がその住む人の個性だけではない部分で決まっていくこともあるという話、興味深く聞かせて頂きました。

難しくもあり、楽しい部分でもあり、そのような選択肢の中に私たちのキッチンが溶け込んでもらえたらうれしいとあらためて思ったのでした。

藤沢支店では、「素直な家」や「ルドルフ・シンドラーに憧れていた」でお世話になった設計の高橋さんが出迎えてくださいました。

「オーダーキッチンとなるとその取り組み方や取りまとめ方は建築とは大きく違う部分があるから、またシステムキッチンとも大きく違うので、その専門性をきちんと提示してもらえるのはありがたいです。」とおっしゃってくださいまして、そうなのかとあらためて実感したのです。

私たちを形作っているのは、やはり皆さんなのだなあとあらためて感じます。情けないことに自分の道は一本筋が通っているわけではなくて、自分がどう進んでいるのかを皆さんというまわりからの声援を頂いてどうにか道筋が見えているというのは、今までもずっとそうで、きっとこれからもそうなのだろうと思うのです。

大変ありがたいウィークなのでございます。

2025.12.09

今日はマドリヤアーキテクツさんにキッチンのカタログを持って挨拶に伺わせて頂きました。

今から5年前だったかな、マドリヤさんのアトリエにお邪魔させて頂いてKさんの打ち合わせをさせて頂いた時が初めてのご挨拶でした。その当時、初めて伺うというのはやはりなかなか緊張するものでしたが、今回は新しくなったアトリエということで、どんな感じなのかやはり少しこわばった気持ちでアキコと二人でお伺いしたのでした。

その新しくなった古淵のアトリエの自動ドアの「押す」を押したら、てっきり前室のような場所が現れるのかと思っていたら、広い大きなワークスペースが急に現れて、そこにいた皆さんが全員こっちを振り向いた!

代表の落合さんもスタッフの皆さんもお客様までみんながこっちを振り向いた。

思わず「おぉ。」とアキコと二人でビックリしてしまいまして、まるで初めて入ろうとする居酒屋の引き戸をガラガラ開けたら、常連さんがみんなこっちを振り向いたかのような。

しかし落ち着いてよく見まわしてみるとみんなで打ち合わせや作業をしている様子がたいへん賑やかで楽しそうな印象。へぇ、おもしろい空間。

先日のFさんの現場でお世話になった設計の福田さんが「初めてくる皆さんはちょっとビックリされるんですよ。」とニコニコ。

この隔たりのない印象が皆さんに好評なのでしょうね。その様子がよく分かりました。

以前のお客様の時に担当してくださった相須さんもいらしてくださって、また以前ご自宅のキッチンを作らせて頂いた設計の山田さんも後ろから見守ってくださって、あらためてキッチンのお話をさせて頂きました。

こうしていろいろな皆さんとお話しできることで私たちに必要なことが見えてきてうれしい時間でした。

帰り際に落合さんがスゥっといらしてくださって、ご挨拶してくださいました。

「私、落合さんのfacebookの言葉が好きなのですよ。」

「もぅ、やめてくださいよ、イマイさん。」と照れくさそうな落合さん。

この温かな印象がアトリエ全体に溢れているのですね。

2025.12.08

ノガミ君が手掛けているMさんのキッチンがおおかた組みあがってきました。

キッチン自体は複雑な形状ではないのですが、この上に載るコーリアンが結構シビアな納まりだったり、プロペラファンを囲う覆い部分も今回は吊戸棚に合わせて作ったりと細かい部分で手が込んでいます。

そして、今回初めて使う塗料(と呼んでよいのかどうか)がこの渋墨です。

柿渋と松煙を配合してできた昔ながらの塗料で、木の持つ個性で黒みが増していきます。ただ、実際に突板に塗ってみると墨が内部まで含侵しにくい部分があったので、墨をより定着させるために上からオイル塗装を施す形でほど良い光沢のある仕上がりになっています。

ただ、出隅の部分などはこすれていくとだんだんと色が薄らいでいくので、そのあたりが良い味となるかどうか、塗り増しすべきかどうか今後の経過を見ていく必要がありそうです。

それでも吊戸棚のクリアオイルとキッチンの渋墨のコントラストはとても興味深い印象に仕上がりましたので、完成が楽しみです。

2025.12.07

先日キッチンを設置したFさんの住宅。マイズミさんが内覧会を開催するということで、真泉さんへのご挨拶と開始前にきれいにしておこうと思いまして簡単なクリーニングにお伺いしてきました。

当日は、湘南国際マラソンが開催されるということもあって、おそらく海岸線はたいへん混雑するだろうと思い、ヨコヨコ経由で到着したらあっという間に着いちゃって、真泉さんが来られる前にちょうど監督さんが掃除して荷物をまとめていたので先にお邪魔させて頂きました。

元々の家の印象から大きく変わって明るい空間になっておりました。

「間取りはほぼ変更していないのですよ。」と到着した真泉さんはおっしゃっておりましたが、真泉さんのご自宅でも実現されていた壁の色の効果なのでしょうか。それぞれの部屋が絶妙な色合いの「和の色」でゾーニングされていて、それぞれがさらに緩くつながって色が混ざり合うような効果も見られて、さらにはその間に間に現れるヒノキの格子が印象をぼんやりさせないように見えて、また格子の間から漏れてくる光が壁の色と調和して全体がとても明るく感じたのでした。建築っておもしろいなあとあらためて勉強させて頂きました。

ありがとうございました。楽しい時間でした。

2025.12.06

野副さんから相談頂いていた鎌倉山のキッチンが間もなくお引き渡しを迎えるということで、最後の調整やクリーニングに行ってきました。

メラミンを使ったキッチンや家具の制作は久しぶりで、最初、野副さんに「イマイさんの作るいつものイメージとは少し異なるかもしれませんが、今このようなキッチンを考えているのです。」と言われた時には、たしかに10年以上は無垢材や突板をつかう形が多いので、私たちらしさはこうして皆さんからの言葉で何となくそうなのかもね、と感じるのですが、たしかにメラミンを使う形はこのところ少なかったかもしれませんので、担当したヒロセ君はまた違った楽しみ方を持って制作に臨んでもらえたのではないかと思います。

そういえば、この日、すぐ近くの技拓さんのところにキッチンカタログを持って挨拶にアキコと出かけていたのでした。

はじめて、技拓さんのオフィスにお邪魔させて頂いたのですが、やはり技拓テイストはすてき。

技拓さんの空気ってその調和がとれた様子がとても独特で美しくて。その独特の存在感はどのように表現されているのだろうって聞いてみたかったのです。

訪ねてみると、分かった気がします。ここにある空気が心地よいのですね。代表の白鳥さんを始めスタッフの皆さんの印象や初めて会うことができた利発な目をしたダックスフントのポゥ。みんながゆったり自然でいる様子がそのまま技拓さんの作る家の印象につながっているんだなあ。

私たちは私たちらしさをどう表現したらよいのかってマネージャーの晴子さんといろいろとお話させて頂いて、「イマイさんはすでにイマイさんらしさがありますから大丈夫ですよ。」とうれしい言葉を頂いて帰ってきたのでした。

いろいろと悩むことは多いのですが、まあとなりにはアキコが居るし、工房にはみんなが居るし、いろいろな皆さんからは大丈夫って言ってもらえているのだから大丈夫かなぁ。

2025.11.30

私はてっきりOKUTAさんが私たちをEさんと引き合わせてくださったものと思っておりました。

OKUTAさんとは、国立のOさんの時のお世話になったことがありましたので、その時のつながりがあったのかしら、と思っていたのですが、今日Eさんをお訪ねしましていろいろとお話を聞かせて頂きましたら、Eさんがネットでキッチンカウンターのことをいろいろと調べていくなかで私たちを見つけてくださったのだそうで、その過程で何社か相談されたそうなのですが、OKUTAの担当のSさんもEさんも私たちを気に入ってくださったのでした。とてもうれしいことではありませんか。

ありがとうございます。

本日お休みのなかEさんのところにお邪魔させて頂きました。それなのに、ちょうど11時に到着するかと思って時刻表を見ていたのですが、調布から西調布への乗り換えの時間が2分しかなかったのを安易に考えていたら、やはり調布おそるべし。人が多すぎて乗り換えに間に合わず、次の電車になることに・・。そこから、調布から徒歩17分だとちょっと遅刻してしまう。事前にその旨をEさんにお伝えしたのですが、なるべく間に合うようにと早足で歩いてどうにか定刻につきましたが、この寒い朝に汗をかきながらの到着、失礼いたしました。

設置してから2カ月弱になりましたが、チェリー特有のもうだいぶ色が日焼けが進んでいてよい感じになっておりました。

さっそく、黒いしみの取り方やオイルのお手入れの方法やステンレスの掃除の方法や引き出しの外し方などをお伝えして写真を撮らせて頂いた後に、冒頭のお話をお伺いすることができました。こういうお話を聞くことができるのはうれしいことです。

帰りはキャラメル味のお菓子を(太らないように)少しだけ頂いて、ありがとうございました。

明日から12月。冬が始まりそうな少し寒さのある日でしたが、温かな気持ちを頂いて帰ってきました。

2025.11.29

11月の三連休、お休みをいただいて西伊豆へ一泊家族旅行へ行ってきました。

「バイト入れちゃった。」「予定あるからダメ。」夏休み前から話は出ていたのですが、家族4人でも予定を合わせるのはなかなか難しいですね。合う頃には秋になってしまいましたが、楽しい旅行をすることができました。

3連休の初日11月22日に出発したのですが、お天気が良い日でしたので東名高速の下りは朝からすでに渋滞が始まっていました。それならせっかくだから箱根の紅葉を見ながらドライブしていこうという話になり、小田原厚木道路から箱根へと、そして仙石原のすすき野原をお散歩しました。

茶トラの猫ちゃんの毛並みのような濃淡の混じった金色のいい色合いで、着いた時はすでに9時頃でしたが山陰の場所だからか足元にはまだ霜柱が残っていて、息を吐くと白くなる喉の寒さのある気温でした。観光客の歩く人の列もすでにでき始めていましたが、写真を撮ったりはしやすくて、みんな譲り合いながらも子供のようにうきうきした様子ですすきの景色を楽しんでいました。

今思うと小学校のころから憧れたいたナウシカごっこができただろうに、誰も青い服を着ていなかったことが残念!。

歩いただけですっかりお腹が空いてしまいましたので、すすき野原の入り口の交差点の近くの「仙石原茶屋」でプリンや抹茶アイスやらとおいしく腹ごしらえをしてから次の目的地へ。

ぜひ訪れたかったのが、この沼津御用邸記念公園です。

たてもの園にある建物とは違うこの雰囲気は何だろう、と拝見しながらずっと考えていたのですが、大事にされていたことがわかるからだと気が付きました。もちろん、たてもの園の建築達もとても大切にされているのが分かったのですが、何というか大事にされた、されていないというと変に聞こえるかもしれないのですが、なんだか一つ一つのものがいつも以上に丁寧に作られて、大事に使われているように思えて、今でもこうしてその美しさが見ることができるのはその丁寧さなのだなと分かります。

それと、今まで見てきた建築と大きく違うのは、一個人が使用した建築ではなくて皇族の皆様が使われていたということが建築の空気が違うように感じたのかもしれません。

本邸は太平洋戦争で焼けてしまったので、西付属邸御殿しか見ることはできませんが、さぞかし立派だったことでしょう。

市民文化拠点としても使われているそうで、見事な菊花展がされていたり、期間限定の提灯のライトアップがされていたりしましたが、その時間を待っているとお宿の夕ご飯に間に合わなそうでしたので、お昼ご飯を食べて次の目的地のお宿へ向かいました。

売店では皇族方のお印を刺繍したお土産品を買うことができるということで、美智子様のお印が入ったものを母へのお土産に購入しました。

そこから1時間半ほどドライブをして、堂ヶ島温泉のお宿に着くことができました。

堂ヶ島と言えばトンボロ現象が有名ですが、今の時期は海の道は現れませんので、日の入りだけでも観ることができたらいいなということで、チェックインして荷物を置いて一息入れたら、遊歩道へお散歩へ行きました。(お散歩というか、もうすぐ陽が沈んでしまうので、みんなで展望台までダッシュです)

展望台にはすでに人がいましたので、合間を縫って家族で日の入りを見守ることができました。「海に陽が沈む様子を見ることは初めてかもしれない。」とダイスケさんがしみじみ言っていましたが、確かに、そんな時間を娘たちと一緒に過ごせてよかったなと思いました。

宿に帰り、好きな浴衣を選べるサービスが付いていたので、着替えてから夕食で海の幸をお腹いっぱい食べて、温泉に入ってゆっくり過ごしました。女3人で貸切露天風呂を予約していったのですが、夜だと、暗い岩場の階段を使って建物から行き来しなくてはいけないので、ちょっと驚きましたが、いい思い出になりました。

部屋から海が見渡せるお部屋でしたので、静かにのんびり過ごしました。(ダイスケさんはここぞとばかりにいろいろなお酒を飲んでいたので、風呂上がりにはアッと言うまにいびきをかいておりました。家族団らんの時間はナシ・・(笑)

翌日はまたまた美味しい朝食を頂いたあと、せっかくだから三四郎島へ続くトンボロ現象が現れる場所を見に行こうとお散歩に。

足元の石が不思議にすべてすべすべとまん丸くて(足をとられてけっこう歩きづらい)、海の水はたいへんきれいで、上から見下ろすと小さく見えていた島は魅力的に大きくて、とても不思議な場所。次は向こうに渡ることができる時に来てみたいなあと、思いを馳せて宿へと戻りました。(ハルチィはいつも仲良しでうれしい)

宿をチェックアウトした後は青の洞窟めぐりができるワイワイと遊覧船に乗りましょう。やはり人気スポットなのですね。10時を過ぎていたので車やバスやらどんどん人が増えてきて、一番気軽に乗れる便は結構埋まってしまっていたので、そんなに待つのならせっかくだから11時のプレミアムクルーズを乗ってしまおうとちょっと時間を待ってその長距離載せてもらえる便にすることに。

はじめに結構沖へ出て、海から陸地を見渡すことができました。海からはこう見えているのかと知れてよかったです。海の上は気持ちが良いですね。(ダイスケさんはすぐに酔ってしまうので、船酔い大丈夫かしら)その後、青の洞窟へ。

前日の展望台までの遊歩道のお散歩では、チイが「深淵だ!」とか言いながら見下ろしていた天窓洞を今度は海から見上げることができて、前日の飲み込まれるような怖さがなくなり、今度は吸い込まれるような青に見惚れてしまいました。異なる視点から同じものを見てみる機会は大切にしないといけないなとしみじみ思うのでした。

その後はダイスケさんが見たいと言っていた岩科学校へ。なまこ壁と擬洋風建築の伊豆地区最古の小学校ということで心惹かれたのです。

なんだかとても明るい教室。そういえば・・って思い返すと自分が通っていた学校も思っているよりも明るかったなあ。光と風がきちんと通って、学校ってそういう場所だったなあ、なんて懐かしく思い出しました。

教室には当時の様子がわかるように人形が置かれていたり、卒業証書がもらえるクイズがあったり、私たちだけじゃなく、ハルチィも楽しめたようでした。傾斜60度の落っこちてケガしてしまいそうな階段があったりして小学校なのにこうしたなかなかせめた造りは今じゃ考えられないだろうなあ。(上り下りして見たかったのですが立ち入り禁止になっていました。)

子供たちと拝観記念の御朱印をいただいたり、クイズを解いて卒業証書をいただいたりしていたら、開花亭のおばさまが、桜の葉のお茶を淹れてくださりとてもおいしかったです。ごちそうさまでした。

その後は、どこかでお昼を食べて帰ろうということで、松崎海水浴場近くの「浜宮」という和食処へ。食いしん坊の我が家のお腹を満たす味とボリュームでした。ごちそうさまでした。

その後は、帰り道どこかもう一か所寄れたらいいねということで、城ケ崎のつり橋へ。昔、ダイスケさんとデートできて以来かしら。懐かしい。

観光客の人でいっぱいで、駐車場に入る直前が混んでいて日の入りに間に合いませんでしたが、夕暮れの吊り橋も雰囲気があったのでよかったです。昔もっと大きくて長くて怖いイメージがあったのですが、自分の記憶を直す機会となってよかったです。

その後帰路につきました。

ふぅ、短い旅行でしたが行きたいと思ったところにはすべて行くことができました。一泊でしたが、やっぱり旅行は楽しい。

私たちの旅行では、○○パークなどのメジャーな観光スポットには一切行かないわけですが、そういう旅行でも付き合ってくれる娘たちには感謝です。(笑)

お休みをいただきありがとうございました。

2025.11.27

江の島のYさんのチェリーのキッチンの時に初めて声を掛けてくださったHITOMA design officeさんにアキコと二人でご挨拶にお伺いしてきました。

アトリエがあるのは、妹島和世さん設計の大倉山集合住宅。駅のそぐそばの路地に入ると現れるとても存在感のある建物なのですが、低層で緑の敷地の中を曲線が通り抜けているからかすっと視線に入っている住宅。不思議な建物だなあと眺めているとガラス越しににこやかな笑顔が現れて、「こんにちは、甘利さん、太田さん!」

お会いするのは2年ぶりくらいでしょうか。

それでも親しみあふれるお二人の印象とあの軽妙なお話しぶりで、ああ、懐かしい。何というか隔たりがないというか、「何どうしたの。」と気軽に相談に載ってくれる印象がとてもお話していてうれしい気持ちにさせてくださる。

そのような空気の中で、いつの間にかこの先どう言う形で私たちが物作りを進めていきたいかなんて言うことをいつの間にかお話しておりました。お二人はその人の思いを引き出すことが上手なのです。

HITOMAさんでは、他のアトリエではあまり経験できないような物作りの楽しさが分かるようなワークショップも定期的に開催されていて、私たちもそのような取り組みを行なっていきたいという思いがありましたので、そのあたりのアドバイスも聞かせていただいたり、もしかしたら、私たちがHITOMAさんのワークショップに出させて頂くかもしれない、なんてお話も出たりしてとても楽しい時間でした。

帰り道に駅前を歩くと、すてきな雰囲気のレストランを見つけて、思わず入店。「Costa Del Sol」というスペイン料理屋さんでパエリアを頂いて、駐車場のそばで見つけた「toasty shop」という米麹を使った小さなパン屋さんを見つけて、夕食のパンを頂いて帰ってまいりました。

こういう町はすてきだ。

2025.11.26

今日は工房に寒川町内の中学生2名が、職場体験に来てくれました。地元の中学生が来てくれるのは一段とうれしく思います。

毎回同じ内容で行なっているのですが、最初の1時間はショールームで座学です。会社の成り立ちや、問い合わせからお見積り・スケッチを作成し、受注できたら図面作成し、担当する制作スタッフが制作に入るという流れを家具や建材のサンプルを見てもらいながらお話しします。

ダイスケさんには、二点透視法を使ったスケッチの描き方とサイズなど正確に描くことの大切さを伝えてもらいました。

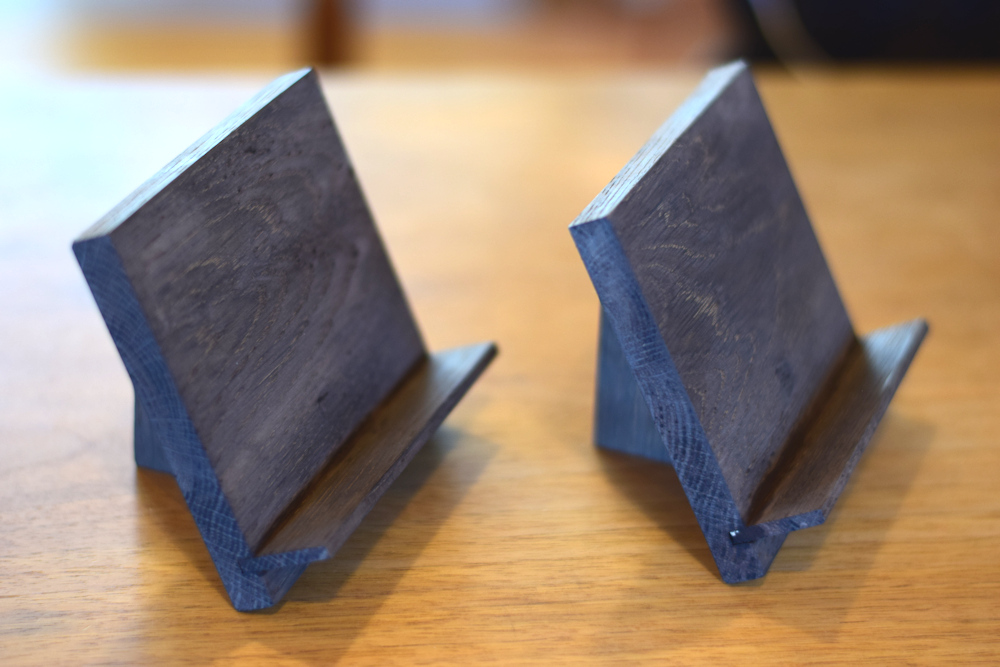

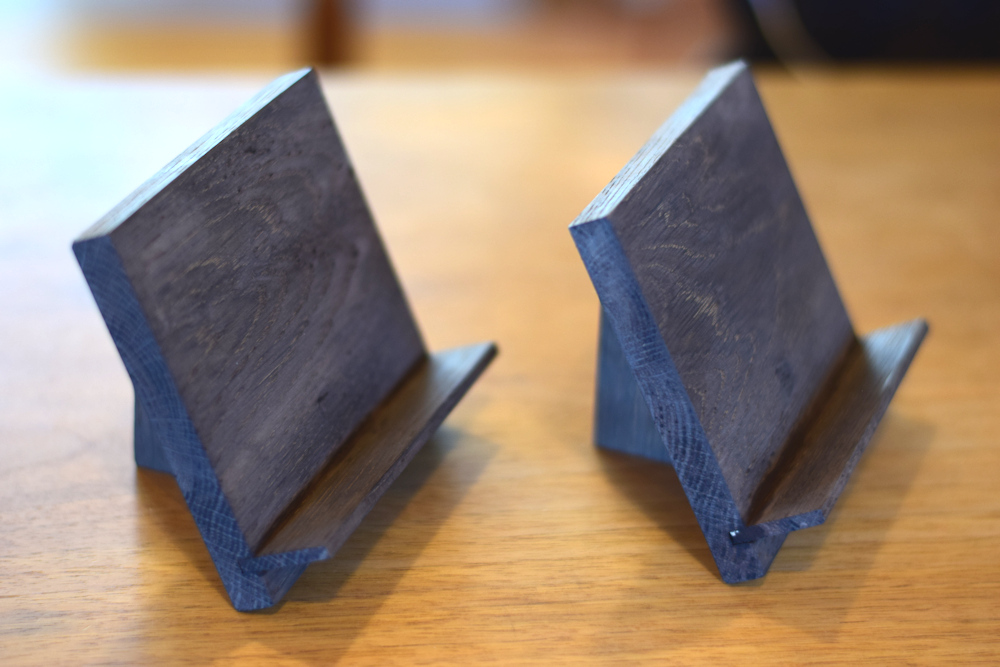

その後は工房に行き、スマホスタンド作りを通して、木工機械・道具を使いながら、それぞれの説明を受けながら実際に動いて体験をしてもらいました。

今回は今年で勤続6年目になるヒロセ君に指導係を担当してもらいました。

オイル塗装と鉄染め仕上げのどちらかを選んでもらっているのですが、鉄染めを選ばれる場合が多いです。ナラ材の鉄染め仕上げはいい風合いになると思いますから、長く使ってもらってうれしいですね。鉄染めはアンティーク風になりますので、中学生が選ぶのは毎回意外な気がしています。

オイル塗装と鉄染め仕上げのどちらかを選んでもらっているのですが、鉄染めを選ばれる場合が多いです。ナラ材の鉄染め仕上げはいい風合いになると思いますから、長く使ってもらってうれしいですね。鉄染めはアンティーク風になりますので、中学生が選ぶのは毎回意外な気がしています。

事前に自己紹介カードというものを持参してくれるのですが、「当日の実習中、心配なこと」という項目に、ふたりとも「失敗すること。」と書いてありました。

それを見て、「え?初めて工房に来るのだから、失敗したっていいのに。(制作に関わることには携わってもらっていません。) 」と思いましたが、最初にそのお話をしてあげればよかったなと反省しました。

知らない会社に生徒だけで来て初めて会う大人たちと一日過ごすのですから、緊張しますよね。

お疲れさまでした。帰りには、「色々見ることができて勉強になりました。ありがとうございました。」

と挨拶してくれていたので安心しました。

今回の経験が、彼らのこれからの人生の何かしらに役立つ経験のひとつになってくれていたらうれしいです。

ちなみに、毎回こうしてブログに書くのは、(以前にも書いたのかもしれませんが)お子様の保護者の方が、「うちの子職場体験でどんなことしてきたのかしら?」と思って調べてくれた時にわかるようにしたくて書いております。

我が家の子供たちが職場体験に行った時は、子供たち自身がお話してくれましたが、同級生の男の子のお母さんは「うちの子、何も話してくれないから何をやってきたのかわからない。」と話しているのを聞いたことがありまして、うちは男の子の参加が多いので、そういう場合に参考にしてもらえたらいいなと思っております。

今日も一日お疲れさまでした。

お写真の撮影と掲載にご協力いただきまして、ありがとうございました。

2025.11.21

平成建設さんとはずいぶん長くお付き合いさせて頂いておりまして、14年前に「ホワイト、ナチュラル」の三島のKさん(なつかしいなあ)のキッチンを作らせて頂いたことをきっかけにいろいろなオーダーキッチンや家具を作らせて頂きました。

私たちのようなたいへん小さな工房にもお声掛け頂いて、周年行事に帝国ホテル(!)まで参加させていただいたり、設計士さんのご自宅のキッチンを手掛けさせて頂いたりと、とても良くお付き合いさせて頂いております。

そして今回お言葉に甘えて、静岡のTさんのキッチン制作の時にお世話になった設計士の長澤さんにお声掛けさせて頂いて本社に、そして先日の「大雪山のナラ」のキッチンでお世話になった設計士の和知さんにお声掛けさせて頂いてアトリエにと、アキコと二人で挨拶にお伺いしてきました。

本社に到着すると、アキコが初めてくるものですから「ショールームをぐるりと拝見させて頂いてもよろしいでしょうか。」なんてお伝えしたら、長澤さんご自身が「オフィスもご覧になられたことないですよね、よかったらご案内しますよ。」と言ってオフィスまで案内してくださり、そして、ショールームもそのまま案内してくださって、なんだかお仕事中に押し掛けてしまったのに、もてなして頂いてしまって恐縮しております・・。

とても良い時間でした、ありがとうございました。

そして、そのあとは丸池のそばに建つ玉川アトリエに。先日の「大雪山」の時にもお邪魔させていただいたばかりなのにお時間取って頂きすみません。

「このようなものがあると助かります。アトリエのみんなにも伝えようと思いますので、資料のPDFもありましたら是非送ってくださいね。」とクールな和知さんもにこやかにおっしゃってくださってありがたい時間でした。

いつもは仕事の時にしか会話できていないので、その仕事以外の思いなどを聞ける機会は少なかったので、大変貴重な時間でした。

私はこういうふうにいろいろな皆さんを訪ねてお話して歩くことがとても苦手でして、それでアキコと一緒にこうして伺わせて頂いているのですが、私たち二人では思いつくことにも限りがあったりしますので、やはり皆さんのいろいろな意見を聞くことができるということはとてもありがたいことです。

良い時間をありがとうございました。

2025.11.21

平成建設さんからのご依頼で、再び安多化粧合板さんの「大雪山のナラ」を使う機会を得ました。

特徴的な白太の入り方は、設計のOさんと安多さんとでデザインした表情。ナラという木の表情をこのように見せる形があるのだなあといつもその表情に感心してしまいます。

先日、設置してまいりました。ドミトリーのキッチンということで、ビスポークな作り方とはまた違ったアイデアが盛り込まれていて、なるほど、といろいろと勉強させて頂きながらこうして形が実現しました。

全体が見られるのはもう少し先になりそうですが、どのような空間に置かれているのかが楽しみです。

2025.11.20

先月、Hさんからメールをいただきました。

「我が家でテレビの撮影がありました。キッチンチェックのコーナーがあり、キッチンを紹介させていただきました。」

すてきなお話をありがとうございます!お勉強のためにダイスケさんとチェックしている番組なので、その番組で自分たちが制作したキッチンが見られるなんて、とてもうれしいです!

メールをいただいた翌日に早速スタッフのみんなにも伝えました。みんな「チェックします。」と言っていました。録画予約もしましたよ。

Hさんのご新居に3年前の春に納品させていただいたキッチンです。

「となりのスゴイ家」番組Website のバックナンバーのページで、間取り図なども見返せるようになっているので、お家づくりに興味のある人にはとても参考になるのではないかと思います。

11月23日(日)の21時から放送されます。興味のある方はぜひご覧くださいね。

(Ontimeで見逃してしまっても、TVerでも観ることができるそうですよ。)

とても楽しみでわくわくしております。

2025.11.15

レーモンド自邸や前川國男邸に憧れて敷石の入隅に丸石を敷いてみたけれど、枯れ草が混じってしまって何だかよれよれと見えてきたので掃除をしているのです、アキコは。

昨晩、チィと二人でクリスマスツリーを出したそうです。工房の2階のガラスの前にもクリスマスツリーを出していました。

すこし日が陰ってきて、遊んで帰る子供たちがツリーを見上げていたよってアキコが言っていました。

2025.11.12

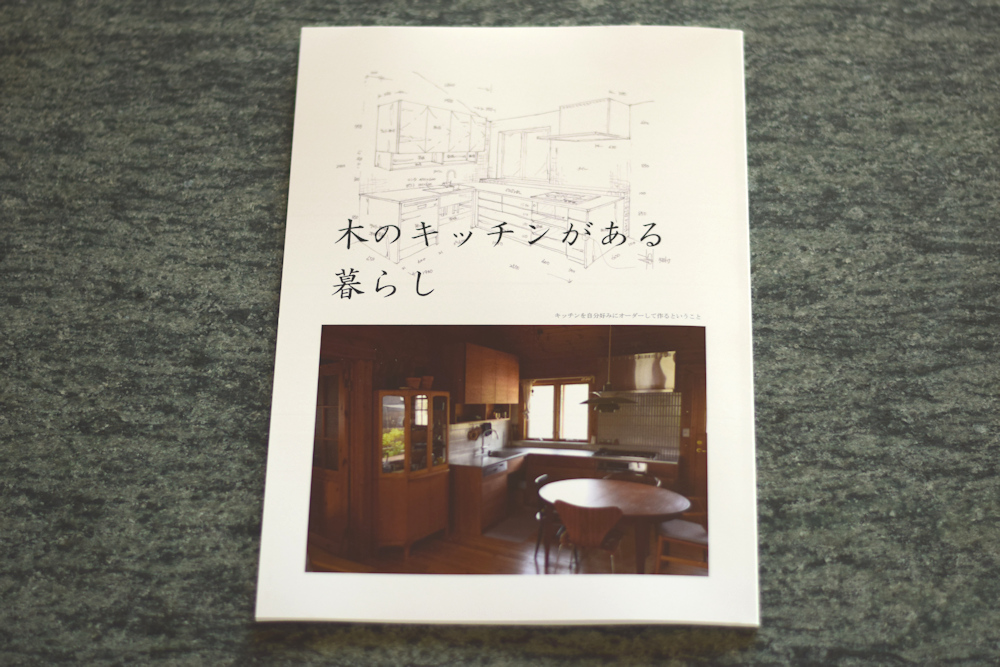

新しいキッチンカタログvol.3が出来上がりました!

Instagaramでは先にお知らせしたいましたが、

vol.1と2は10年ほど前に作ったものでしたので、制作例や写真を新しくしました。

Websiteと同じ内容の部分が多いですが、ページを見づらく感じている方には誌面にまとめられたものの方が要約されていてわかりやすいかもしれません。そのような方たちのお手元でご活用いただけたらうれしいです。

ダイスケさんとあーでもない、こうでもないと言い合いながら作りました。

ページ数が増えましたので無線綴じで、お客様に撮らせていただいた暮らしの様子が少しでも映えるように、紙も今までよりも少しだけ高級な紙を使っています。

一部の方からご好評いただいていた、エッセイもダイスケさんと私で一つずつ新しく書きました。

これから、vol.1と2は配布を終了してPDFのみで閲覧可能としていきます。

カタログプレゼントをお申し込みの時には、vol.3をお送りします。

オーダーキッチン、造作キッチンが気になっている方、皆様からのお申し込みをお待ちしております!

Website→ TOPページ→オーダーキッチンカタログプレゼント

2025.11.12

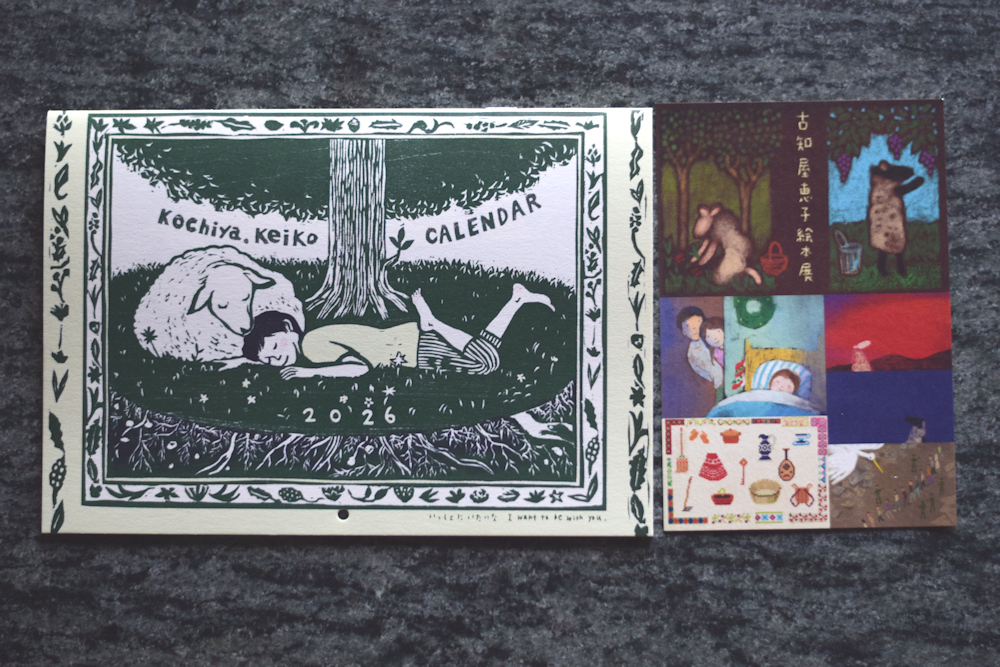

古知屋恵子さんとの出会いはもう20年以上の仲になります。(もしかしたらもうすぐ30年かも・・・。)

毎年年末のこの時期に茅ヶ崎で個展を開いていらっしゃるので、先日最終日でしたが会いに行ってきました。

入り口のステンドグラスの家具がすてきだったので撮らせてもらいました。

入り口のステンドグラスの家具がすてきだったので撮らせてもらいました。

彼女の版画が好きで観に行っているのですが、今回はパレスチナのことを絵本にした作品のご紹介がメインでした。

「デジタルで書いた作品なのです。タブレットでできるのでいつでもどこでも描けることが魅力です。」

そう話す古知屋さん、版画だけではなく、刺繍やデジタル、絵本を作って、自分が伝えたいことを自分らしく伝える方法をずっと考えて続けているのだなとわかります。

お会いしたことがある方はわかると思いますが、薄茶色の眼がきれいでいつもお話を伺いながら見惚れてしまいます。

世界情勢や戦争のことをわかりやすく伝えてくださり、知ることの大切さを実感しています。

彼女の瞳の美しさは「伝えたい。知ってほしい。」という思いの表れでもあるのだろうなと感じました。

今回もお話しする時間ができてうれしかったです。ありがとうございます。また会いに行きますね。

カレンダーの他にハンカチも作られていたので購入しました。原画と違うところは古知屋さんのお名前が作品の中に入っているところ。ファンとしてはうれしいポイントです。

カレンダーの他にハンカチも作られていたので購入しました。原画と違うところは古知屋さんのお名前が作品の中に入っているところ。ファンとしてはうれしいポイントです。

パレスチナの寄付につながるちくちく会という刺繍の会も開催されていて、小さいハートを一針参加させてもらいました。クレイで作られたボタンや刺繍作品がすてきでしたので購入させていただきました。活動を始められて2年になるそうで、自分ができることで続けられていて、すてきだなと思いました。すてきな機会をありがとうございました。

パレスチナの寄付につながるちくちく会という刺繍の会も開催されていて、小さいハートを一針参加させてもらいました。クレイで作られたボタンや刺繍作品がすてきでしたので購入させていただきました。活動を始められて2年になるそうで、自分ができることで続けられていて、すてきだなと思いました。すてきな機会をありがとうございました。

古知屋さんの木版クフィーヤてぬぐいをショールームのキッチンのタオル掛けにかけてみました。パレスチナの抵抗のシンボルの織物クフィーヤの図柄を木版にして一枚ずつ刷った手づくりのものだそうです。日本の手ぬぐいは労働者のハンカチ、日本からの連帯の意味も込めたそうです。個人的に手ぬぐいが好きで集めていますので、大切に使っていきたいと思います。

古知屋さんの木版クフィーヤてぬぐいをショールームのキッチンのタオル掛けにかけてみました。パレスチナの抵抗のシンボルの織物クフィーヤの図柄を木版にして一枚ずつ刷った手づくりのものだそうです。日本の手ぬぐいは労働者のハンカチ、日本からの連帯の意味も込めたそうです。個人的に手ぬぐいが好きで集めていますので、大切に使っていきたいと思います。

古知屋さんのアカウントをご紹介します。興味のある方は是非ご覧になってみてください。

古知屋恵子さん https://www.instagram.com/kochiyakeiko/

ニュースのアカウント https://www.instagram.com/kininaru_news_/

古知屋さんの個展は川崎市と中郡二宮町で続きます。興味のある方はぜひご覧になって見えくださいね。

COYAMAブックカフェ・ギャラリー

11/28(金)~30(日)、12/5(金)~7(日)

11:00~17:00

紙芝居

11/29(土)11:00~、11/30(日)15:00~

12/5(金)11:00~、12/6(土)15:00~

川崎市中原区上丸子山王町2-1314

紙芝居とミニ販売

e:n coffee

12/14(日)9:00~18:00

紙芝居 10:00~と14:00~

中郡二宮町中里1100-3

2025.11.10

写真の洗面台は先日お引き渡しが終わったシキナミさん設計のIさんの新居の洗面台。

シンプルな洗面台なのですが、実は結構作りが複雑で納まりも難解な家具だったのです。

この洗面室への入り口がクランク状になっているため、天板と前垂れが一体になったカウンターが長すぎてこのままの長さではここに運び込めなかったのでした。そこで、長さを途中で分割して現場でつないだのです。さらには左壁がガラスになっていてカウンターが固定できないので、コーリアンで脚を作ってカウンターからシームレスにつながっているのですが、給排水管の位置はもう決まっていて逃げはないので、脚のサイズも逃げがなく、さらには磁器タイルへの施工は私たちもなかなか数多く経験していないため、割ってしまうとおっかなくて、タイル屋さんに相談して、ダイヤモンド砥粒がついたビットにジェルを塗って開けることを初めて教わったりしながらどうにかきれいに施工できたカウンターなのです。

と、話がそれてしまいましたが、この日はその施工でお世話になった茅ヶ崎の大勝建設さんにご挨拶にお伺いしてきました。

Iさんの工事がご縁でお付き合いさせていただくことができたのですが、Iさんとの細かなやり取りをつないでくださったダンディな近山さん(まるでジブリ映画に出てきそうなくらいの紳士です)のお言葉に甘えて、新しくしたキッチンカタログを持って伺わせて頂いたのでした。

ドキドキしながら大勝さんのビルの階段を上がって行ったのですが、「やあイマイさん、わざわざご足労頂きありがとうございます。さあこちらへどうぞ。」と、いつもの笑顔で迎えてくださって、さらにはほかの設計士さんやコーディネーターさんにも皆様にまで私たちのことを紹介してくださったりとうれしい時間でした。

そして、近山さんのお話のなかで出たオーダーキッチンの取り組み方、今後の私たちの向かう先を考えさせてくれる大変勉強になる時間だったのです。

ありがとうございました。

こうして茅ケ崎で良いご縁がつながってゆけたら良いなあとアキコと二人でホクホクと帰ってまいりました。

2025.11.10

先日の文化の日は、ハルの大学が所有する建物が文化財に指定されていて、学園祭の時にだけ一般公開されるということで、ダイスケさんとふたりでお出かけしてきました。

私は2回目だったのですが、やはりお勉強した人と行くと気付くポイントが異なるので面白かったです。宣教師の方々が暮らすために建てられた建物たち。海外から日本に来て暮らすなんて大変なことだったと思います。とてもすてきな建物なので、ここで心地よく過ごしていてくださっていたのならうれしいですよね。

古い建物の管理は大変なことが多いと思いますが、こうして見学できるのはとてもありがたいことなのだと思っております。ありがとうございます。

その後は、ダイスケさんが好きなわたせせいぞうさんのギャラリーに行きたかったのですが、定休日ということで断念しまして、そのままランチを食べて、ただ街をお散歩して色々な風景を楽しみました。

知らない街を歩くのは好きなのです。きっと、お客様のお宅訪問で色々な街に行く機会が増えたからだと思います。

そうしたら、のどが渇きましたのでエビスビールブルワリーでビールを飲んで帰ってきました。(笑)

こういうところで飲むビールは本当においしいですね。泡がクリーミーで驚きました。

つい飲みすぎて、恵比寿から海老名まで帰れなくなったよ~とか言ったら娘たちに嫌われてしまいますので、4種飲み比べを2人で分けました。ごちそうさまでした。

そんな休日を過ごしていました。お休みをいただきありがとうございました。

2025.11.09

先日、父からラインで「墓参りに行ってきました。」と連絡が入った。

父は月命日には必ずお墓に行っていたので、うっかり毎月のことかと思っていたら、そうか11月7日だった。

うっかり毎日をスルスルと過ぎている日々を過ごしていたなあ。いけないいけない。

そこで、つい先日アキコと墓参りに。

まだ、お花残っているかもね、とアキコが言っていた通りに花立ての中は鮮やかだったのですが、持参した花も供えてモリモリにしてきた。

花好きだったからこれでよいだろう。うはは。

生前何かあればちょこちょこ事務所を降りて手入れをしていた工房前の花壇は、大きかった桂の木も枯れてしまって少し荒んで見えた部分があったので、この機会にきれいにしようと花壇を少し崩すことにしたのです。

このところ仕事の時間に余裕があったので、ヒロセ君の手を借りて花壇の二つを取り払って少しさっぱりすることに。まだちょっとゴチャゴチャした様子になっていますが、来年にはユウ(弟です)の手を借りて、工房の色もさっぱり変えようかと企んでおります。(ユウは外壁塗装を営んでおります)

キッチンのカタログも刷新したし、少し新しい風が吹くようにと。

母が居なくなって4年も経つのだなあ。

2025.11.08

5月に無事お引き渡しが終わったIさんのご新居の施工を手掛けた大勝建設さんが「よかったらご覧くださいね。」とシキナミさんがフィーチャーされたそのご新居の動画をお知らせくださいました。

けっこう納まりが大変だった洗面台やクローゼットまでは映っておりませんでしたが、それぞれのキッチンの様子などはきれいに映っていてうれしいところです。

2025.11.07

壁を施主であるFさんが塗り終わったということで、先日壁付けのコンロ側キッチンの設置を行なったFさんの現場に再び。

今日はシンクのあるアイランドカウンターとラタンを張った建具の取付です。前回来た時に現場の寸法は確認していたので、どうにか予定時間内に作業を終えることができて、私たちの作業は無事に完了。

マイズミさんが私たちのショールームにいらしてくださった時に「これはぜひ取り入れたいよね。」と言っていたアイランドのサイドパネルとバックパネルの印象もきれいにまとめることができました。

もう少しすると全容が見えてくるので、どのような空間になるのか楽しみです。とくにダイナミックな仕上がりの天井とどのように相まって見えてくるのだろう。

引き続きよろしくお願いいたします。

2025.11.07

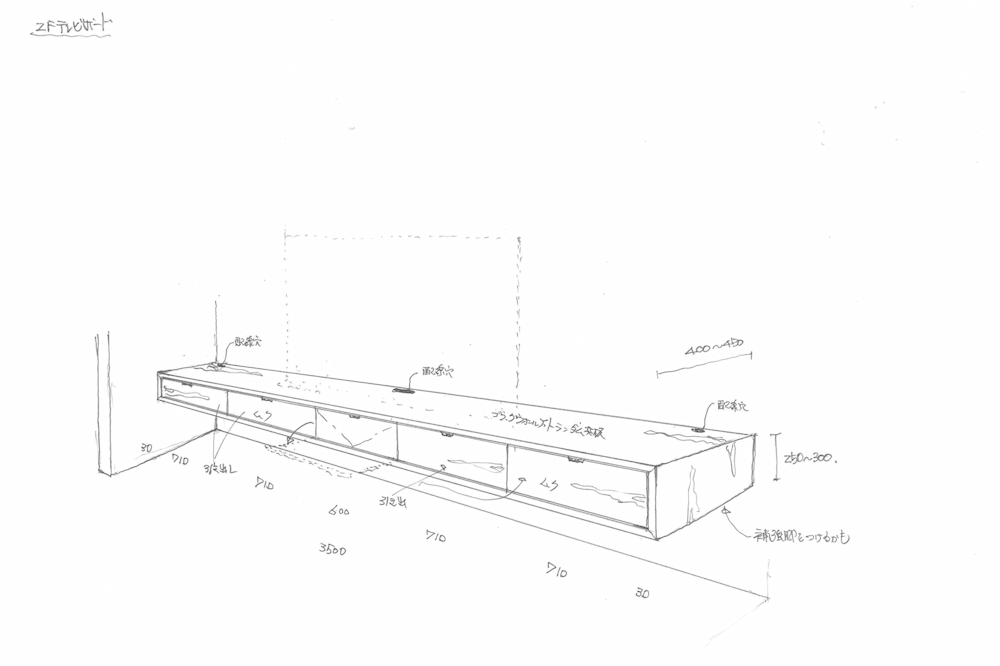

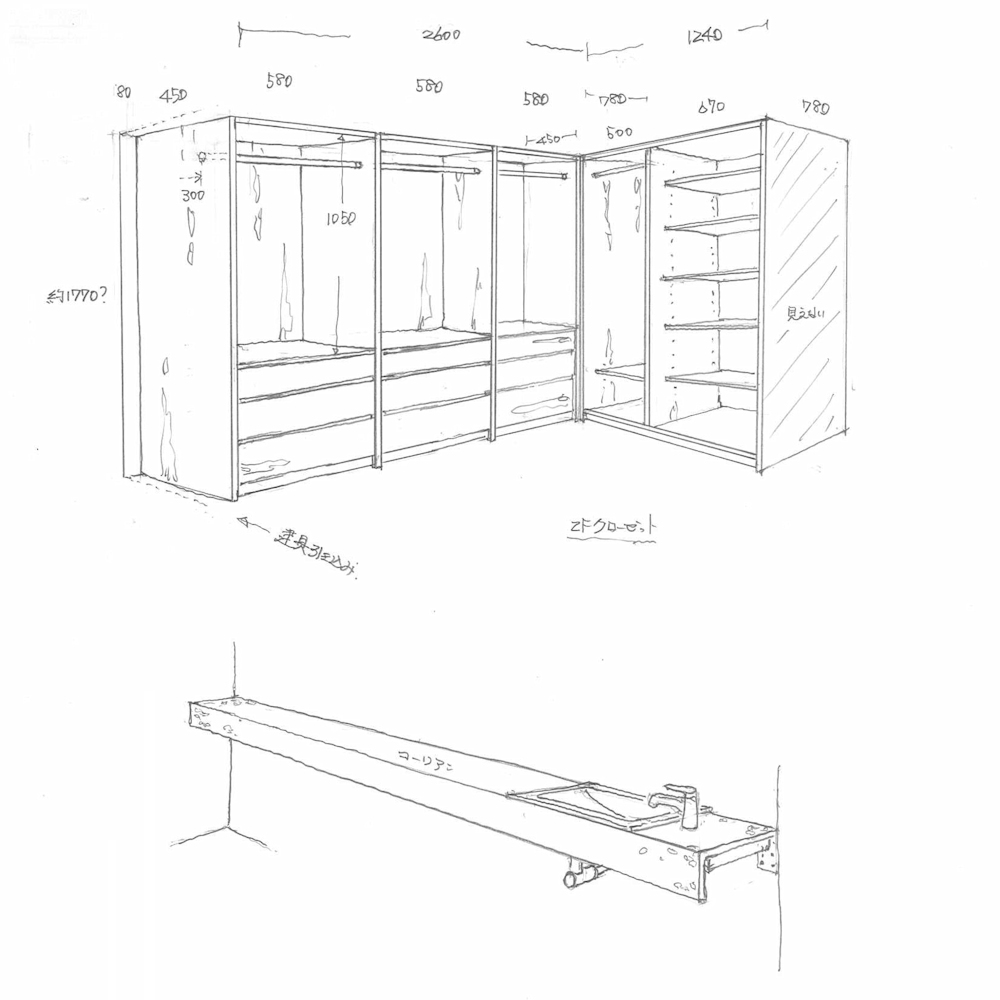

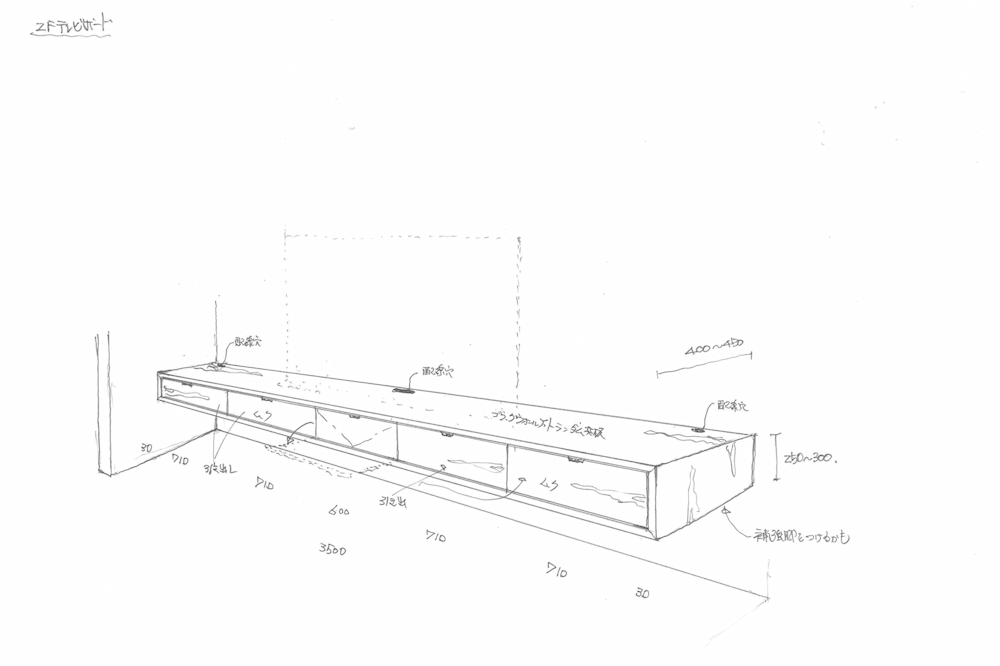

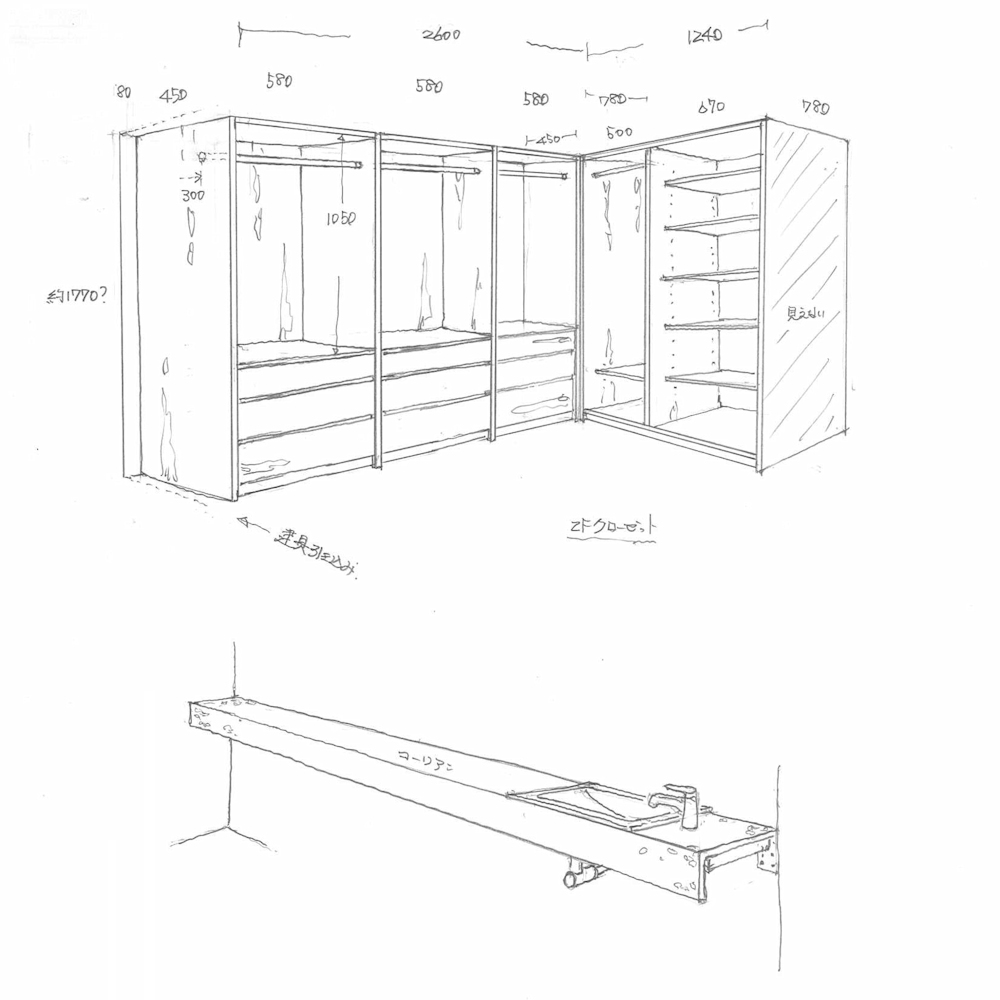

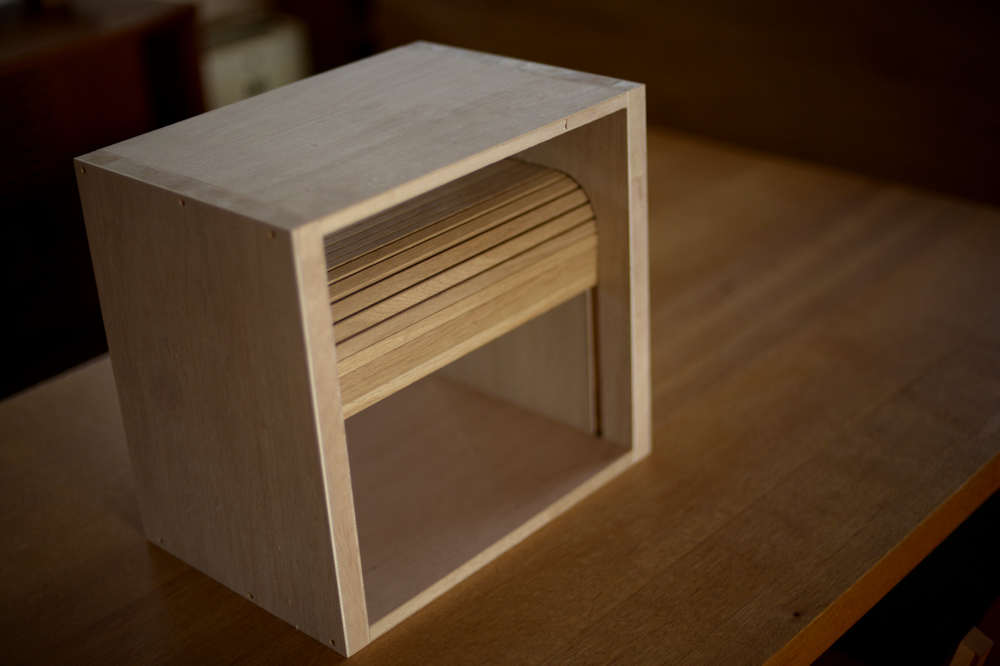

今度作らせて頂く家具の中に蛇腹扉(タンブール扉ともいうのですね。昔店舗の什器をよく作っていた頃はタンボアという装飾材を使っておりましたが、同じ言葉かしら。)を組み込む予定で、どのようなサイズで納まるのかを確認するために試作。今までこの形の扉の制作はしたことなかったのですが、以前にパーテーションを作ったことがありましたので何となくイメージできるのですが、どのくらいのアールで曲がるのかが知りたくて。

それに今回はワイヤーなどではなく裏に布をあてがう形で納めていこうと思うのですが、布の始末をどのようにしようか悩んでおりましたので、実物を見ながら検討していきます。

どうにかきれいに仕上がりそうで滑りも良くなりそうな形にたどり着きました。

これからこの実測に基づいていよいよ家具の設計です。